‘수원 세모녀’ 방지대책 실효성 논란

정부는 ‘수원 세 모녀’ 사건을 계기로 소재 파악이 어려운 위기가구를 실종자로 간주하고 경찰을 동원하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 하지만 이를 두고 경찰 안팎에선 벌써부터 실효성이 낮을 것이란 지적이 나온다. 담당 인력이 턱없이 부족한 데다 위기가구에 실종 수사 기법을 적용하기에는 현행법상 제약이 많은 탓이다.○ “현재 실종 수사만도 벅차”

정부는 23일 한덕수 국무총리 주재로 열린 회의에서 거주지를 모르는 취약가구의 경우 경찰이 실종자에 준해 소재 파악을 지원하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다. 수원 세 모녀가 주민등록지가 아닌 곳에 거주해 지원을 못 받았다는 판단에서다. 그러나 다음 날(24일) 보건복지부가 연 ‘복지 사각지대 발굴 관련 전문가 간담회’에서 경찰 측은 “인력 부족 탓에 현실적으로 위기가구 발굴까지 맡긴 어렵다”며 난색을 표한 것으로 알려졌다.

경찰청에 따르면 실종 수사 인력은 전국을 합쳐 약 800명인데, 실종 신고는 연간 10만 건 이상(지난해 10만7381건) 들어온다. 서울의 한 일선 경찰서 팀장은 “지금도 실종수사팀 인력이 부족해 강력팀, 형사팀이 함께 수사에 나서는 경우가 적지 않은 실정”이라고 털어놨다.

○ GPS 추적은 아동 등 실종만 가능

실종 수사 기법을 위기가구 추적에 적용하려면 법 개정도 필요하다.경찰이 휴대전화 위성위치확인시스템(GPS)으로 위치를 추적할 수 있는 대상은 현행법에 따라 18세 미만 아동과 장애인, 치매 노인으로 제한돼 있다. 실종 가구에 아동 등이 없으면 GPS 위치 추적이 불가능하다. 수사기관은 전기통신사업법에 따라 이동통신사에 요청해 주소, 전화번호 등을 제공받을 수 있는데 이 역시 재판과 수사 등으로 목적이 엄격하게 제한돼 있다.

경찰의 소재 파악을 당사자가 원치 않는 경우도 있다. 한국보건사회연구원이 지난해 성인 8185명을 대상으로 한 조사에서 응답자의 21.7%는 “갑자기 큰 도움이 필요하더라도 타인의 도움 받기를 원하지 않는다”고 했다. 정익중 이화여대 사회복지학과 교수는 “다양한 이유로 주거지가 드러나는 걸 원치 않을 수 있다. (경찰 수사를) 당사자가 개인정보 침해로 느낄 소지가 있다”고 지적했다.

○ 위기가구 발굴할 공무원도 태부족

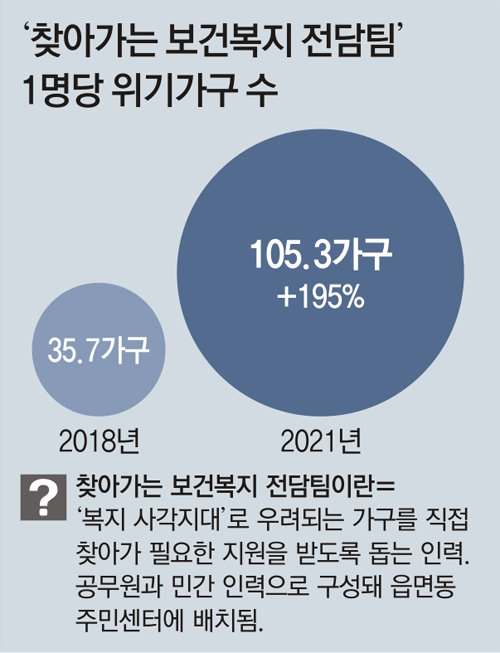

주민등록지에 거주하지 않는 위기가구를 찾아내기에 앞서 실제 주소지에 거주하는 위기가구를 찾아낼 지자체 공무원도 부족한 실정이다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0