각국의 정년 연장 실태… 日, 65세 고용보장→70세 고용노력

연금 지급 점차 늦춰 재원확보 기대… 촉탁직 등 처우 나빠져 일부는 불만

佛, 62세→64세 정부案에 거센 저항… ‘정년연장=연금 수령 연기’ 반발

韓, 60세 정년-연금 수급 연령 간극… 실질 은퇴 연령은 72세가 현실

정년 연장과 연금개혁. 초고령사회의 인구 문제와 연동된 해묵은 숙제들이 도마에 오르고 있다. ‘정해진 미래’ 앞에서 피할 수 없는 선택지이자 복잡한 사회구조 변화를 내포하는 이슈들이다. 세계에서 가장 빨리 초고령사회에 들어선 일본의 경우는 어떨까.

●“정년 연장, 해? 말아?” 어느 일본 직장인의 고민

일본의 비즈니스 평론가 구스노키 아라타(楠木新)가 2017년 낸 책 ‘정년 후(定年後)’에는 친구 S 씨의 사례가 나온다.고교를 졸업한 뒤 바로 유통서비스 회사에 들어가 40년 넘게 근속 중인 S 씨가 오랜만에 연락을 해왔다. 정년퇴직 뒤에도 65세까지 회사에 다닐 생각이었다. 그런데 회사가 내놓은 조건은 충격적이었다. 주 3일, 총 20시간 근무에 사회보험도 없는 촉탁사원직. 근무 장소는 3개 매장에 걸쳐 있어 각 매장에서 인력을 요청하면 그때그때 출근하는 방식이었다.

회사는 정년을 맞은 고용 연장 사원을 두 갈래로 나눴다. 상위층은 급여는 내려도 나름의 대우를 해줬지만, 나머지는 사회보험이 보장되지 않는 촉탁사원이 됐다. 자신이 상위층에 들어간다고 생각했던 S 씨는 서운한 마음에 상사에게 “회사에 남지 않겠다”고 말했다. 그러고는 전문가인 친구를 찾아온 것이었다.

●녹록지 않은 정년 연장의 실상

일본에서 70세까지 고용이 보장된다는 뉴스를 접하면 나이 먹어서도 예전과 같은 일을 하고 같은 대우를 받는 직장인의 모습을 그리고 있는 듯한 인상을 받는다. 하지만 실상은 S 씨처럼 쪼그라든 급여와 업무 내용, 낮은 대우를 감내하고 일하는 경우가 적지 않다.

65세 고용 보장은 연금 재원을 확보하고 연금 지급 시작 연령을 늦추기 위한 것이기도 했다. 일본에서는 연금개혁으로 60세였던 후생연금(직업연금·일본의 3층 연금 중 가운데층) 지급 연령이 남성은 2013∼2025년, 여성은 남성보다 5년 늦게 단계적으로 65세까지 늦춰진다. 60세 퇴직에 따른 소득 공백을 메울 정년 연장이 필요해진 것이다.

기업들이 고용을 보장하는 방법으로는 △정년 연장 △계속 고용(재고용) 제도 도입 △정년 폐지 가운데 하나를 선택하도록 했다. 급여 수준이나 업무 방식 등은 기업 측에 일임한 것이다. 후생노동성의 2021년 ‘고령자 고용 현황’에 따르면 전체 기업의 99.9%가 65세까지 고용을 보장하고 있다. 이 중 76.4%는 계속 고용 제도를 시행 중이다. 일단 정년퇴직을 한 직원을 촉탁 또는 계약직으로 재고용하는 형태다. S 씨 경우처럼 급여는 절반 이하로 줄고, 사회보험이 보장되지 않는 경우도 다반사다.

●프랑스인들은 왜 빠른 정년을 원할까

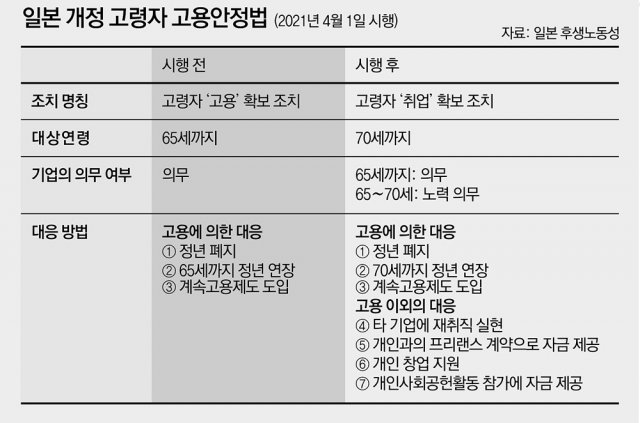

일본의 정년 연장도 1971년 고령자고용안정법이 제정된 이래 60세→65세→70세로 고용 연한을 높여 가면서 단계마다 ‘노력 의무’→‘법적 의무화’ 과정을 20여 년에 걸쳐 밟아 나갔다. 이 과정에서 연금개혁을 통해 연금 수급 연령을 단계적으로 올리며 사회안전망을 유지했다. 특징은 먼저 ‘노력 의무’를 통해 사업장에서 개혁이 이뤄지고 나면 법적 의무화를 한다는 점이다. 예컨대 2013년 65세까지 고용 확보가 의무화된 시점에는 거의 모든 사업장에 이 제도가 정착돼 있었다.

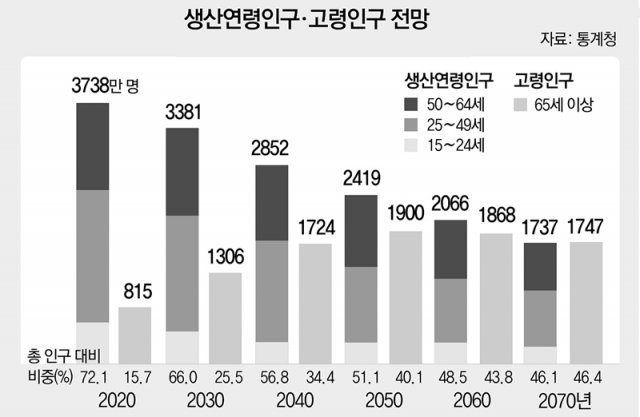

국내 생산연령 인구는 2017년 3757만 명으로 정점을 찍고 내리막길로 접어들었다. 국민연금 고갈 시점은 계속 앞당겨지고 있는 형편이다. 이런 현실에 떠밀려 2013년 국회에서 법정 정년을 60세로 정한 뒤 2016년(300인 이상 사업장)과 2017년 적용하기 시작했다.

그런데 국민연금 수급 연령은 2014년 60세부터 단계적으로 늘어나 2033년이면 65세가 된다. 애초부터 ‘정년=연금 개시일’이라는 개념이 적용되지 않았던 것이다. 더욱 심각한 문제는 법적 정년이 현실과는 너무 동떨어져 있는 현실이다. ‘주된 일자리 퇴직 연령’은 평균 49.3세(통계청)에 불과하지만 노동시장에서 완전히 퇴장하는 실질 은퇴 연령은 2018년 기준 72.3세(경제협력개발기구·OECD)에 이른다. 한국인들이 주된 일자리에서 퇴직한 뒤에도 노동시장에 계속 머물며 생활을 위해 어떤 형태로든 일을 하고 있다는 말이다.

●65세, 70세… “뭐야, 남은 날이 그렇게 짧아?”

앞서 소개한 ‘정년 후’에 등장한 예비 퇴직자들의 술자리 대화를 들어보자. “건강을 위해 회사에 다니겠다”거나 “집에 있기엔 눈치가 보여 회사에 가겠다”는 식의 얘기가 무르익다가 한 사람의 말에 모두 조용해진다.통계청의 2020년 생명표를 보면 한국인의 기대수명(2020년생 기준)은 83.5세다. 하지만 건강수명은 73.1세에 그친다. 아무리 100세 시대라 해도 건강하지 못하다면 새로운 무엇인가를 시작하는 건 쉽지 않다. 회사에 매달려 익숙한 일을 반복하며 자신에게 남은 건강수명을 바쳐야 할 것인가, 아니면 늦기 전에 과감히 박차고 자신의 삶을 찾아 나설 것인가. 정년 연장 논의에는 이런 함정도 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![낙상-치매 노부모 돌봄요령 몰라 발동동… “복지용구-요양정보 미리 준비를”[서영아의 100세 카페]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2023/02/25/118063804.2.jpg)

![[사설]연금특위 구성 신경전… 겨우 합의된 모수개혁도 허사 될라](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131226304.1.thumb.jpg)

![[사설]美 “관세 뒤 새 양자 무역협정”… 이젠 한미 FTA까지 흔드나](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131226305.1.thumb.jpg)

댓글 0