서울에서 경계 경보 발령에 이은 대피 소동이 일어난 가운데 반려동물과 함께 대피하는 방법을 묻는 시민들이 늘고 있다. 그러나 1300만명에 달하는 반려인구가 무색하게 대피 관련 법과 의무가 명확히 규정돼 있지 않아 확실한 반려동물 대피처가 미비한 상황이다.

1일 반려동물 인터넷 커뮤니티 등에 따르면 전날 서울의 경계경보 발령에 이은 ‘대피 소동’ 뒤 반려동물 커뮤니티와 SNS 등에는 반려 동물과 대피하는 방법을 묻는 게시글들이 끊임없이 올라왔다.

“대피하려 짐을 싸고 있는데 강아지가 저를 보고 고개를 갸우뚱거리는 모습에 숨이 턱 막혔다”, “사람끼리 대피하는 훈련은 과거에 몇 번 해본 것 같은데 고양이랑 하는 건 처음이어서 대피도 포기하고 넋을 놨다”는 등 반려 동물과의 대피 절차를 알지 못한다는 게시물이 주를 이뤘다.

한 차례 소동으로 반려동물과 함께하는 재난대처법 문의가 쏟아지지만 마땅한 체계가 없는 상황이다.

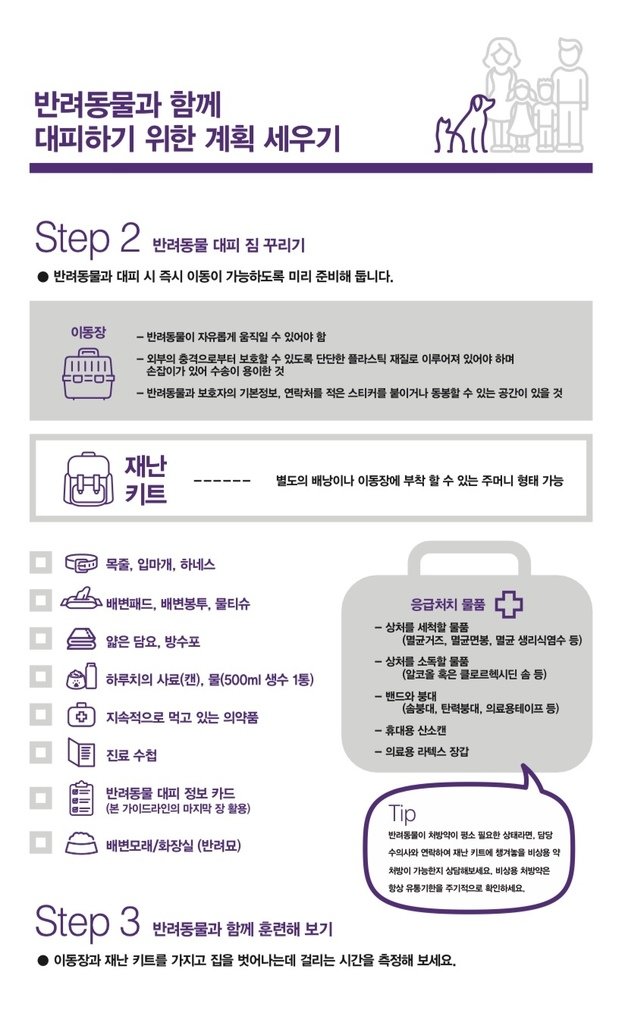

반려동물 대피 관련 공식 지침은 농림축산식품부가 지난해 마련한 ‘반려동물 가족을 위한 재난 대응 가이드라인’이 유일하다.

지난해 3월 울진 산불 당시 대피소에 들어가지 못한 반려 동물들이 연이어 죽음을 맞이하며 논란이 일자 농식품부는 가이드라인을 마련했다. 울진 산불 당시까지만 해도 재난대응 매뉴얼상 반려동물은 대피소에 출입할 수 없도록 돼 있었다.

관련 법령이나 의무가 없다 보니 반려동물 대피가 사실상 각 대피소 재량과 여건에 맡겨진 셈이다. 이 때문에 반려인은 비상 상황이 발생한 경우 대피소마다 연락을 취해 반려동물 대피 가능 여부를 확인해야 한다.

정부 관계자는 “당장 반려동물 대피를 위해 추진 중인 복안은 없다”며 “지금으로선 반려인이 반려동물 대피가 가능한 집 근처 대피시설 목록을 확보해야 한다”고 설명했다.

(서울=뉴스1)

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0