[킬러규제에 무너지는 중기 생태계]

〈2〉 중기 발목 잡는 ‘인증 공화국’

부산에 있는 한 완구업체는 KC 인증을 받기 위해 매년 2000만∼3000만 원의 인증 비용을 낸다. 직원 10명 남짓한 규모의 기업에는 큰 부담이다.완구는 소비자가 원하는 색상이나 형태가 다양한 데다 유행 주기가 짧아 새로운 제품을 계속 내놓아야 하는데, 이 과정에서 색상 하나만 달라져도 기본 검사나 유해원소 검사 등을 포함한 KC 인증을 새롭게 받아야 한다. 재질이 같아도 마찬가지다. 기존에 KC 인증을 받은 제품도 5년마다 재인증을 받는데, 이때도 모든 절차를 똑같이 다시 거쳐야 한다. 이 회사 관계자는 “인증을 위한 시험만 3주 넘게 걸리고, 품목당 비용도 300만 원을 넘기도 한다”며 “원가 절감 노력을 아무리 해도 도저히 줄지 않는 게 바로 인증 비용”이라고 했다.

기업이 생산하는 제품의 품질을 보장하고 소비자에게 이를 알리기 위한 인증제도가 오히려 중소기업 생태계를 악화시키고 있다. 지나치게 많은 인증이 난립하는 데다, 제품 크기나 색깔 등에 따라 일일이 별도 인증을 받도록 해 중소기업 부담을 가중시키고 있다. 공공기관과 인증기관만 ‘인증 장사’로 이득을 보는 ‘인증 공화국’이 됐다는 지적이 나온다.

CCTV 1개 품목 인증에 최소 6개월… “납품 지연돼 매출 반토막”

“40개 품목 연내 인증 가능할지 걱정”

전체 인증 비용만 2억1000만원

화장지 25m-30m 따로 인증 받아야

“인증 장사 위한 카르텔 난립” 지적도

전체 인증 비용만 2억1000만원

화장지 25m-30m 따로 인증 받아야

“인증 장사 위한 카르텔 난립” 지적도

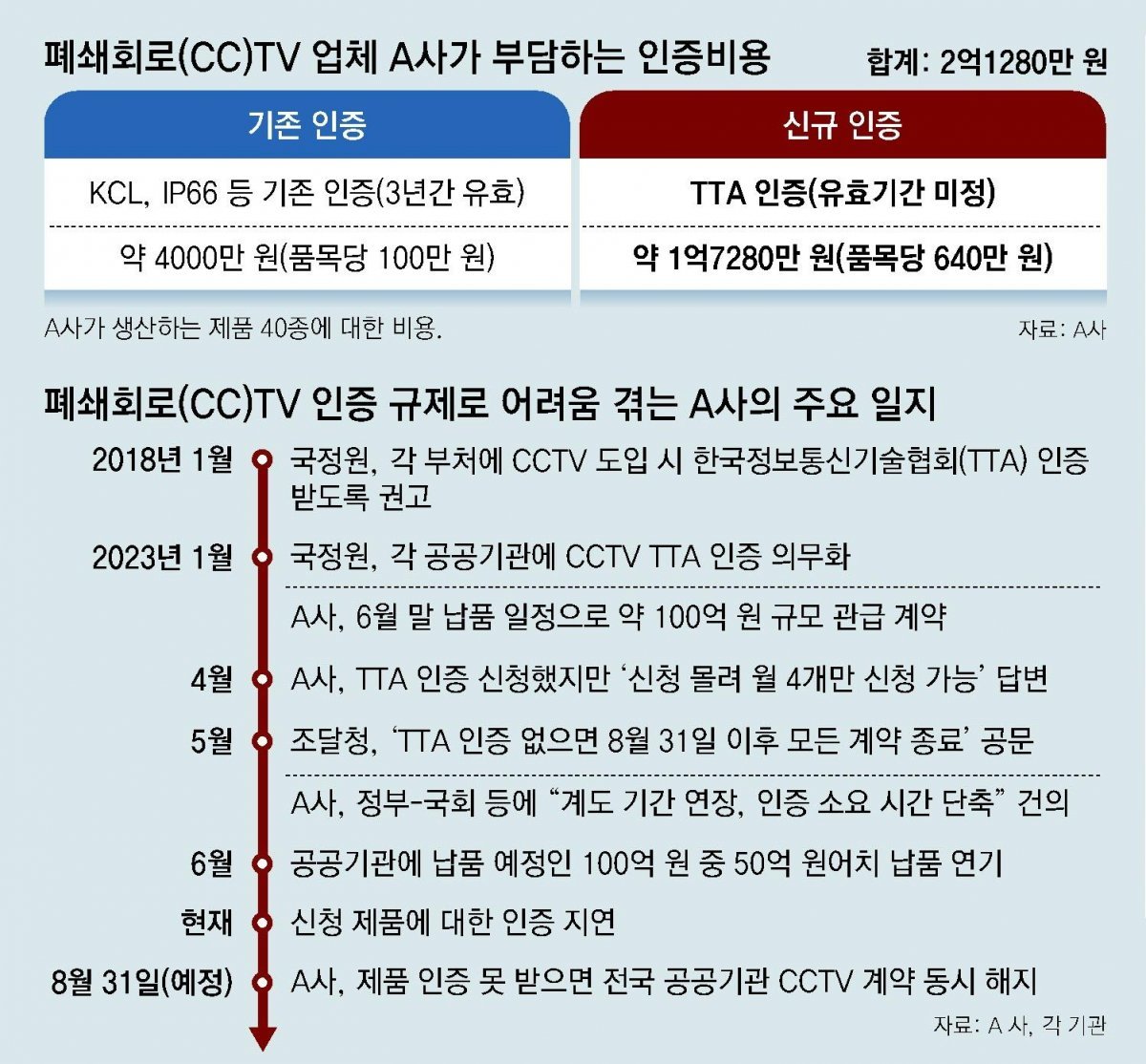

경기도에 위치한 폐쇄회로(CC)TV 제조업체 A사는 올해 매출이 반토막 날 위기다. CCTV를 100억 원대로 납품하려던 공공기관에서 올해 3월 갑자기 추가 인증을 요구해 왔기 때문이다. 요지는 ‘8월 31일 이후 한국정보통신기술협회(TTA) 보안성능 품질 인증을 받지 않은 보안 제품은 납품할 수 없다’는 것. 최근 CCTV 해킹 우려가 커지자 국가정보원이 공공기관에 해당 인증을 받은 제품만 사용하도록 의무화하면서다.

문제는 공공기관이 제시한 시한까지 인증받기가 어렵다는 것. 현재 TTA 인증을 받으려면 제품 한 종류당 최소 5∼6개월 걸린다. 업체 1곳당 한 번에 4개 모델만 신청해야 하는 제한도 있다. 갑자기 이 인증이 의무화되면서 전국 모든 업체가 협회 한 곳에 몰려가 인증을 신청하고 있어서다. 인증 비용도 개당 640만 원. A사 생산 제품이 40종에 이르는 만큼 전체 인증 비용도 약 2억1000만 원으로 만만치 않다.

A사는 일단 계약을 날릴 수는 없어서 계약 모델만이라도 먼저 인증을 받으려 수소문했지만 아직도 인증을 못 받았다. 이달 말 계약이 무산될 가능성이 높아진 셈이다. A사 관계자는 “인증 도입 취지는 이해하지만 정부가 인증에 걸리는 비용이나 시간을 전혀 고려하지 않아 회사가 존폐 위기에 처했다”고 했다.

● “같은 두루마리 화장지도 25m-30m 각각 인증”

경기 포천시의 가구업체인 B사는 매년 1000만 원이 넘는 돈을 친환경 인증에 쓴다. 고객 요구가 다양해지면서 30개 품목, 800개 이상 다른 규격의 모델을 제작하는 데에 따른 것. 규격이 다른 가구를 만들 때마다 새로 인증을 받아야 해 매년 추가 비용이 발생한다. 이 업체 관계자는 “같은 재질의 제품이라면 친환경 인증을 면제해도 되는 것 아니냐”라며 “중복 인증이어도 울며 겨자 먹기로 받고 있지만, 시간과 비용만 낭비하는 것 같다”며 분통을 터뜨렸다.

경기 화성시에서 대기업이 생산한 원단을 가공해 화장지를 생산하는 C사는 “품질 인증을 받은 원단을 잘라 포장하기만 하는 데도 품목마다 다 비용을 들여 검사를 받아 왔다”며 “심지어 두루마리 휴지가 25m냐 30m냐에 따라서도 인증을 따로 받아야 한다”고 했다.

● “일손-예산 달리는데”… 중기에 더 큰 부담

인증의 유효기간이 지나치게 짧다는 지적도 나온다. 경기도의 한 전기설비 제조업체는 중소기업제품 성능인증제도가 오히려 기업에 족쇄가 된다고 했다. 이는 중소벤처기업부가 신기술을 사용한 중소기업 제품을 심사해 성능을 인증하면 공공기관이 해당 제품을 우선 구매하는 제도로 중기를 지원하기 위해 만들어졌지만, 인증 자체가 부담이 되고 있는 것.

특히 인증 규제는 인력과 예산이 부족한 중소기업에 더 큰 부담으로 작용한다. 강원도에서 김치를 생산하는 D사 관계자는 “직원들이 60, 70대 고령이거나 외국인 근로자가 대부분인데 HACCP(식품안전관리인증기준) 인증을 받고 ‘전통식품품질인증’까지 받아야 한다”며 “이중으로 비용이 나가는 건 그렇다 쳐도 가뜩이나 일손이 달리는데 생산 인력이 인증 업무까지 하니 부담이 크다”고 했다.

전문가들은 정부가 정책 목표 달성을 위해 중복 여부를 제대로 검토하지 않은 채 인증을 신설하고, 이를 실행하는 인증기관에는 부처 출신 공무원이 재취업하는 식으로 ‘인증 카르텔’이 형성되면서 인증 규제가 줄지 않는다고 지적한다. 공공기관과 인증기관이 ‘인증 장사’로 이득 보는 ‘인증 공화국’이 되면서 인증이 또 하나의 킬러 규제가 됐다는 것이다. 노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “불필요하거나 서로 겹치는 법정 인증들을 통폐합하고, 반드시 필요한 인증은 기업들이 미리 예상해 대비할 수 있도록 예측 가능성을 높이는 한편 인증 시간과 비용을 현실적으로 줄여주는 방안이 절실하다”고 했다.

킬러규제에 무너지는 중기 생태계 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

고양이 눈

구독

-

이기홍 칼럼

구독

-

부동산 빨간펜

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0