피해자들 “아직 갈길이 멀다”

중증피해자로 4번 유산 민수연씨

“정부, 예산 맞춰 피해 규모 인정”

“가습기 살균제를 허가한 건 국가였잖아요. 그 책임이 이제라도 인정돼서 다행입니다.”

7일 수화기 너머 김모 씨(52)의 목소리는 떨리면서도 단호했다. 그는 전날 법원이 가습기 살균제 사용 허가에 대한 국가 책임을 최초로 인정해 피해자에게 위자료 지급을 선고했다는 소식을 듣고 잠을 제대로 이루지 못했다. 김 씨는 2007년 2월 14일, 생후 100일 된 딸을 가습기 살균제 탓에 잃은 뒤 ‘내 손으로 아이에게 독극물(살균제)을 줬다’는 죄책감에 시달려 왔기 때문이다. 2018년 아내마저 암으로 떠나보낸 뒤로는 “거의 지옥에서 살고 있었다”고 한다.

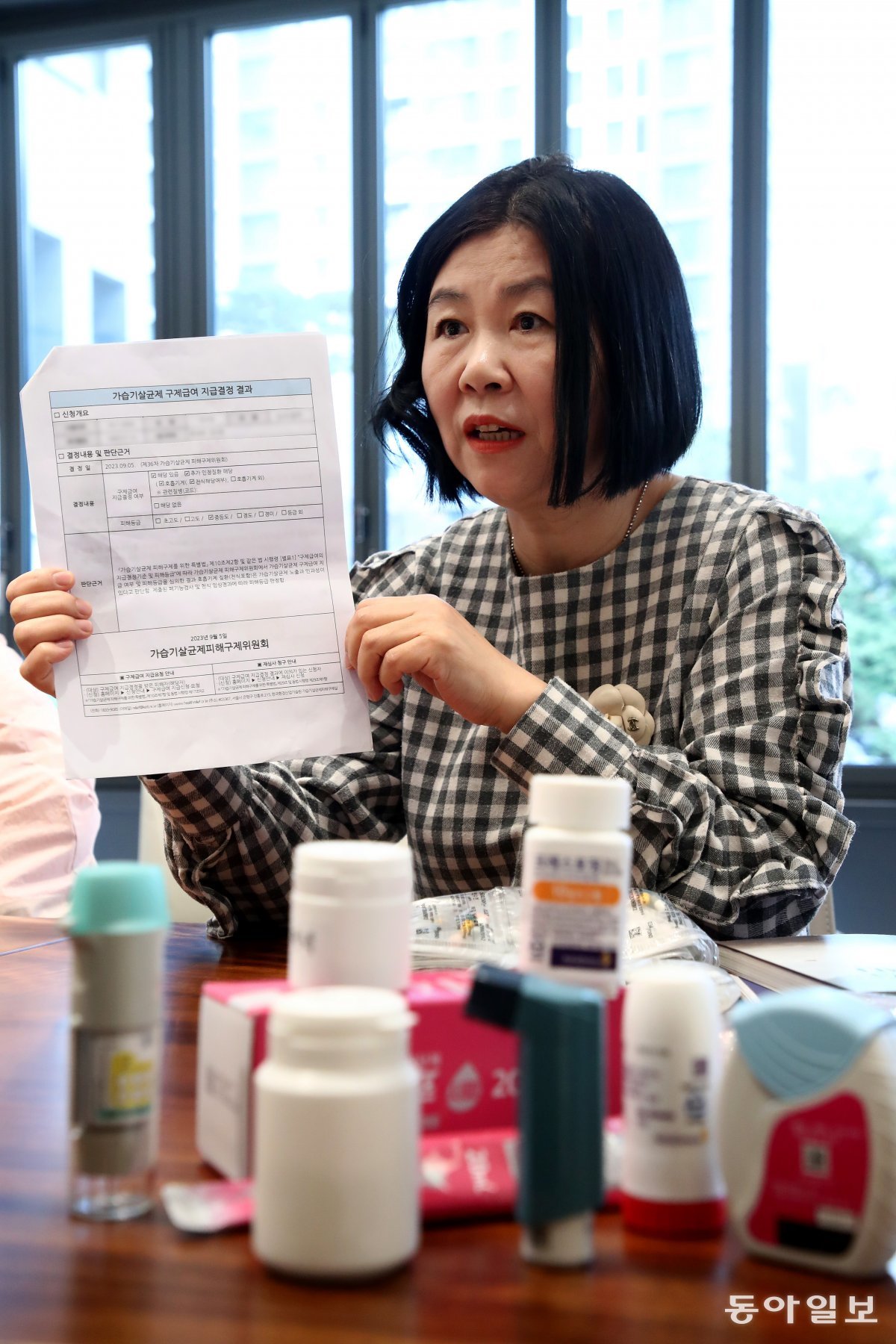

6일 서울고법이 ‘정부가 2008∼2011년 충분한 심사 없이 가습기 살균제 주원료가 유해하지 않다고 판단한 것은 위법했다’고 판시하자 피해자들은 “국가로부터 버림받았던 아이들을 살려내는 첫걸음”이라며 반기면서도 “아직 갈 길이 멀다”고 입을 모았다. 여전히 정부가 인정하는 피해의 범위와 수준이 좁다는 얘기다.

피해자들은 법원이 6일 정부 위자료를 300만∼500만 원으로 정하고 그나마 원고 5명 중 2명은 기업 측 보상을 받았다는 이유로 제외한 것도 아쉬워했다. 또 다른 피해자 박은정 씨(48)는 “가습기 살균제 사용 중 임신해 태어난 고1 둘째 아이는 희귀장애 탓에 몸무게가 24kg에 불과하지만 ‘등급 외’ 피해로 판정됐다”며 “고통 속에서 기초생활 생계급여로 연명하는데 위자료가 턱없이 작다”고 말했다.

지난달 31일까지 정부에 접수된 가습기 살균제 피해자는 7901명이며 이 중 1847명이 사망했다. 이번 판결을 계기로 국가 책임을 묻는 소송은 확대될 것으로 보인다. 환경부는 7일 가습기 살균제 원료로 쓰였던 화학물질 중 일부를 물감 등 어린이용품에 쓰지 못하게 하겠다고 발표했다. 다만 이번 판결을 수용할지, 불복해 상고할지는 아직 결정하지 않았다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

댓글 0