‘어룰없이(얼굴 없이) 지는 꽃은 가는 봄인데/어룰없이 오는 비에 봄은 울어라.’

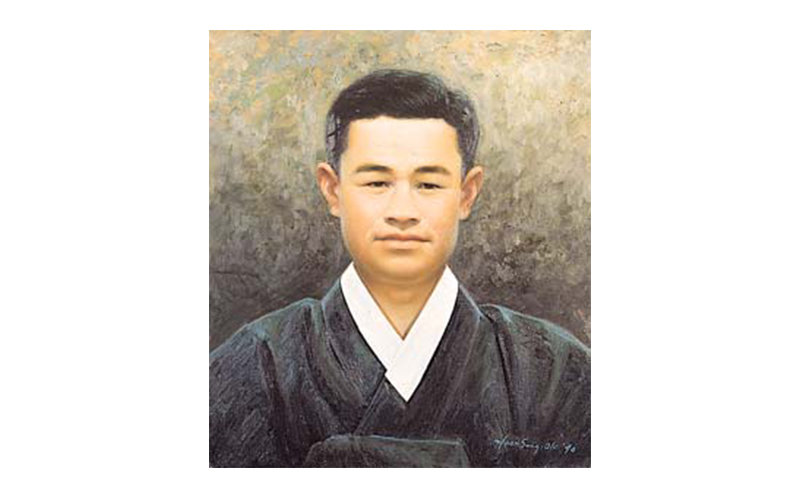

한국의 대표적인 서정시인 김소월(1902∼1934·사진)은 ‘봄비’라는 시에서 변덕스럽고 짧아서 아쉬운 봄의 민낯을 이렇게 읊었습니다.

본명인 김정식보다 소월(素月·흰 달)이라는 아호로 더 알려진 시인은 1902년 평안북도에서 태어났습니다. 그가 두 살 되던 해 일본인들에게 심하게 두들겨 맞은 아버지가 정신 이상으로 폐인이 되자 가족 모두 광산을 운영하던 조부 집으로 들어가게 됩니다. 그때 마침 숙모로 들어온 계희영이 어린 소월과 많은 시간을 보내며 민요 자락을 들려주는데 훗날 소월의 시에 민요적 가락과 민족적 정서가 얹히게 된 건 스승 김억의 영향과 더불어 당시의 경험 덕분이라고 합니다.

소월은 14세의 어린 나이로 조부의 친구 손녀딸인 홍단실과 결혼합니다. 지금의 시선으로 보면 신기하지만 당시에는 흔한 일이었습니다. 그러다 같은 시기 함께 공부하던 오순이라는 여학생을 사랑하게 되는데, 소월이 유부남이었고 오순이 19세의 나이로 시집을 가는 바람에 둘의 관계는 흐지부지 끝났습니다. 하지만 오순은 결혼한 지 3년 만에 의처증이 심한 남편의 손에 맞아 죽었습니다. 소월은 한없는 슬픔을 시로 승화시킵니다. 그 시들은 시집 ‘진달래꽃’(1925년)에 실립니다. 시집에는 오순의 장례식 직후 썼다는 ‘초혼’도 들어 있습니다.

소월의 말년은 지독하게 힘들었습니다. 운영하던 ‘동아일보’ 지국이 일제의 방해와 경영난으로 문을 닫으면서, 극도의 빈곤과 지병에 시달리며 술에 의지하다 서른둘 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 직접적 사인은 뇌일혈이지만 통증을 잊기 위해 과도하게 먹은 아편 후유증이란 말도 있습니다.

전국의 산과 들이 진달래로 물들 때면 자연스럽게 그의 시 ‘진달래꽃’이 소환됩니다. 그만큼 소월은 한국을 대표하는 시인입니다. 또 그의 시는 한국 서정시의 뿌리로 평가됩니다. 하지만 그를 기념하는 문학관 설립은 오래도록 지지부진했습니다. 오로지 한 개인의 노력에 힘입어 2019년에야 충북 증평군에 겨우 개관했습니다. 우리 사회가 한국을 대표하는 시인에게마저 얼마나 무심한지 보여주는 사례 같아 씁쓸합니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0