[세월호 10주기]

잊힌 교훈, 반복된 죽음

세월호 이후 재난 171건 646명 숨져… 유족 “안전보다 돈 우선 관행 그대로

제대로 된 재난대응 10년째 방치… 위험요소 없는지 늘 불안 안고살아”

“이젠 큰 건물만 들어가면 출구가 어딘지, 창문은 깨지는 재질인지부터 확인해요.”

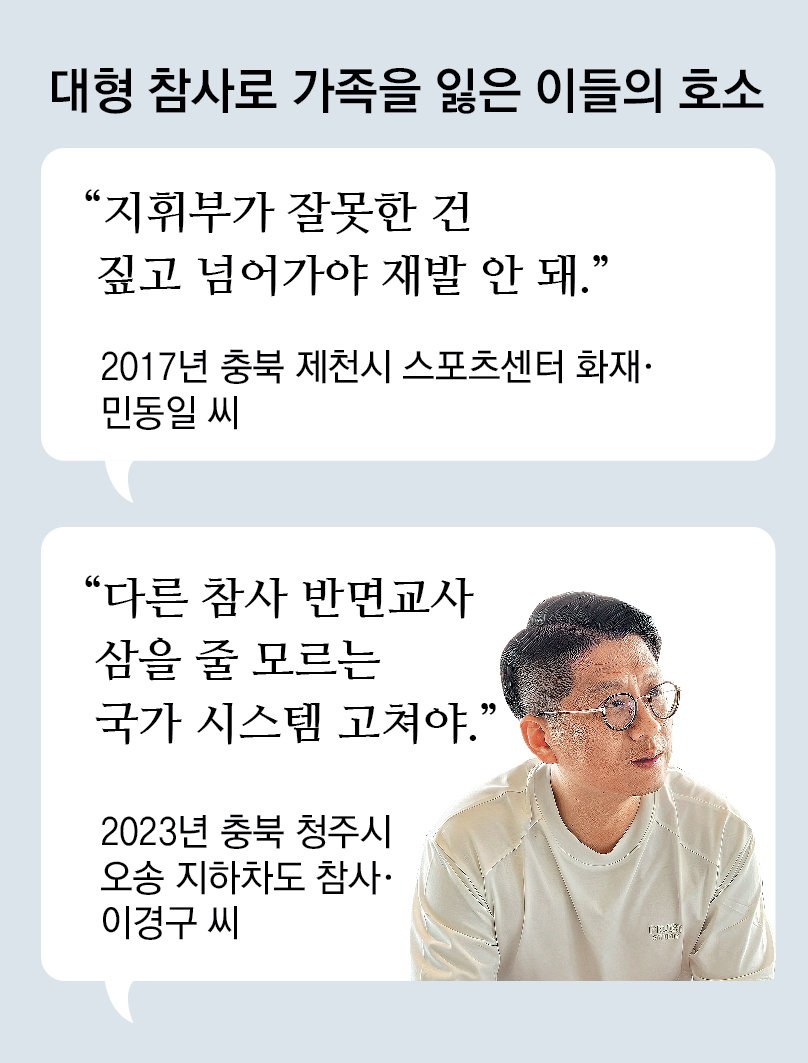

11일 민동일 씨(63)의 눈에는 인터뷰 내내 눈물이 맺혀 있었다. 그는 2017년 충북 제천시 스포츠센터 화재로 어머니와 여동생, 조카를 잃은 후로 불안에서 비롯된 습관이 생겼다고 했다. 사고 조사에서 드러난 부실한 안전점검과 구조 과정을 고스란히 지켜본 후로는 정부의 대응을 믿을 수 없게 됐다는 것. 지난해 충북 청주시 오송 지하차도 참사로 조카를 잃은 이경구 씨(50)도 “지하도에 들어갈 때마다 어디로 탈출할 수 있는지부터 찾게 된다”며 한숨을 쉬었다.

● “재난 대응 지휘할 ‘선장’, 10년째 안 보여”

동아일보 취재팀은 그중 제천 화재(사망자 29명)와 경남 밀양시 세종병원 화재(47명), 경기 이천시 물류창고 화재(38명), 서울 이태원 참사(159명), 충북 오송 지하차도 참사(14명) 등 피해가 컸던 참사로 가족을 잃은 6명을 인터뷰했다.

이들은 세월호 참사 때 지적된 지휘체계 부재가 이후에도 고스란히 재연됐다고 입을 모았다. 세월호 참사 당시 조난 신고가 오전 8시 52분에 처음 접수됐지만 그로부터 40분 후에야 세월호와 해양경찰 사이에 교신이 이뤄졌고, 대통령실에 보고된 건 1시간 30분이 지난 후였다. 오송 지하차도 참사 때도 경찰은 인근 하천이 범람한다는 신고를 접수한 지 1시간 40분이 지나서야 본격적인 대응에 들어갔다. 충북도지사와 청주시장은 약 1시간 후에야 첫 보고를 받았다. 이태원 참사 때도 압사 위험 관련 신고가 처음 접수된 지 약 6시간 만에야 경찰청장이 관련 내용을 알게 됐다.

정부는 재난 상황을 지휘하는 컨트롤타워로 중앙재난안전대책본부(중대본)를 두고 있지만, 이 역시 제 역할을 못 하고 있다는 비판이 나온다. 세월호와 이태원 참사 당시 중대본은 사건 발생 다음 날이 돼서야 가동됐기 때문이다. 민 씨는 “재난 대응을 위한 지휘 체계가 즉각 작동하지 않는 상황이 계속 반복되고 있다”고 말했다.

2017년 제천 화재에서도 사전점검 부실이 드러났다. 스프링클러는 누수로 제대로 작동하지 않았고 화재 감지기와 피난 유도등은 고장나 있었다. 이런 허점이 사후 점검에서 67건이나 드러났지만 이미 29명이 숨진 뒤였다. 이천 화재로 매형을 잃은 최명식 씨(57)는 “사고 직전 물류창고에서 안전점검을 했다고 했는데, 나중에 보니 대피 장치 등 기본적인 것도 갖춰지지 않은 게 사전에 하나도 지적되지 않았다”고 탄식했다.

유족들은 ‘안전보다 돈을 우선시하는 관행도 그대로’라고 보고 있었다. 세월호 참사의 주요 원인 중 하나인 화물 고정 불량도 승객의 안전보다 시간과 인건비 절감을 먼저 생각한 결과였다. 올해 초 경북 문경시 공장 화재에서 소방관 2명이 순직한 이유도 값싼 샌드위치 패널로 지어진 건물이 빠르게 붕괴했기 때문이었다.

최 씨는 “매번 지적됐는데 매번 그때뿐이었다. 지나면 잊혔고, 값싼 자재로 인한 화재는 계속 일어나고 있지 않냐”며 “아들 세대에선 이런 비극이 반복되지 않도록 참사 방지 방안이 마련됐으면 한다”고 말했다.

세월호 참사 그후… >

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 1개

댓글 8

추천 많은 댓글

2024-04-16 08:24:29

세월호 관련 단체들에게 들어 가는 돈을 재발 방지에 사용하면 된다. 세월호 사고로 죽은 아이들 가지고 삥 뜯는 것들에게 '그렇게 세월호 사고로 죽은 학생들이 안타까우면 니들 돈 가지고 조직을 운영하라'고 해야 한다.

2024-04-16 05:10:34

그렇게 잘하면 동아 니들이 해라

2024-04-16 08:10:01

한민족이 그렇지 일본을 못이리는 이유...