“아기 떠있다” 신고… 경찰 수사나서

“병원밖 출산후 유기 가능성” 제기

“영아-미혼모 보호제도 곳곳 구멍

은둔 임산부 선제지원 시급” 지적

세종시의 한 저수지에서 탯줄이 붙어 있는 영아(嬰兒) 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 경찰은 살인과 사체 유기 등의 가능성을 열어놓고 수사 중이다. 아기를 낳은 뒤 버리는 등의 사건을 예방하기 위해 지난달 19일부터 정부는 출생통보제와 보호출산제를 시행했지만, 관련 사건이 이어지면서 제도에 사각지대가 존재한다는 지적이 나온다.

● 저수지에서 영아 시신… 범죄 가능성 수사

16일 세종북부경찰서 등에 따르면 전날 오후 6시 반경 세종시 조치원읍에 있는 저수지에 “아기 시신이 떠 있다”는 주민 신고가 들어왔다. 출동한 경찰과 소방은 여자 아기 시신을 발견하고 건져 올렸다. 주민 김인배 씨(75)는 기자에게 “자주 산책하는 저수지 일대에서 안타까운 일이 발생해 일대 주민들이 가슴 아파하고 있다”고 말했다. 시신의 몸에는 특별한 상처는 없고 부패가 진행되기 직전이었던 것으로 알려졌다.

● 출생통보제 등 시행에도 역부족

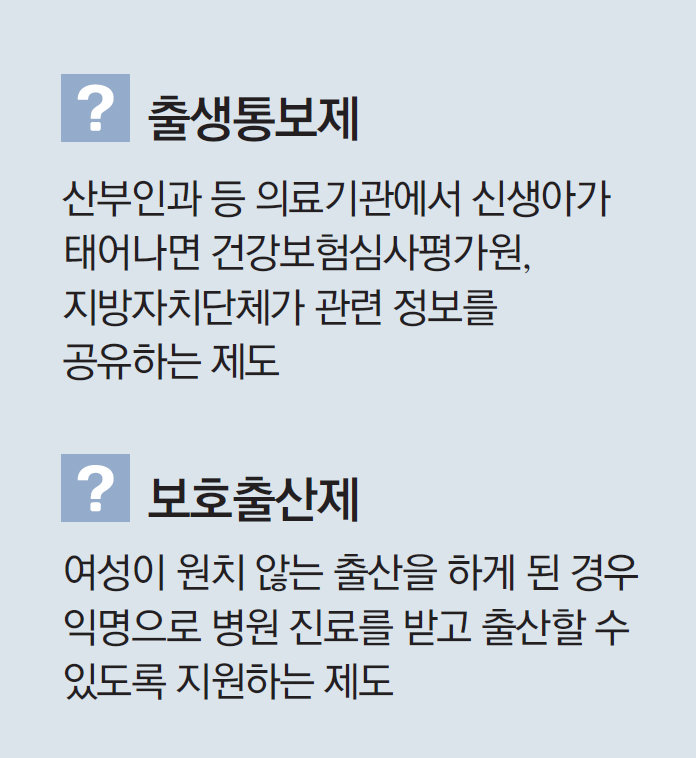

출생통보제는 의료기관이 아기의 출생 사실을 건강보험심사평가원에 제출하고, 다시 지방자치단체가 이를 통보받도록 의무화했다. 보호출산제는 임신, 출산을 원치 않는 여성이 익명으로 진료를 받고 출산할 수 있도록 지원한다.

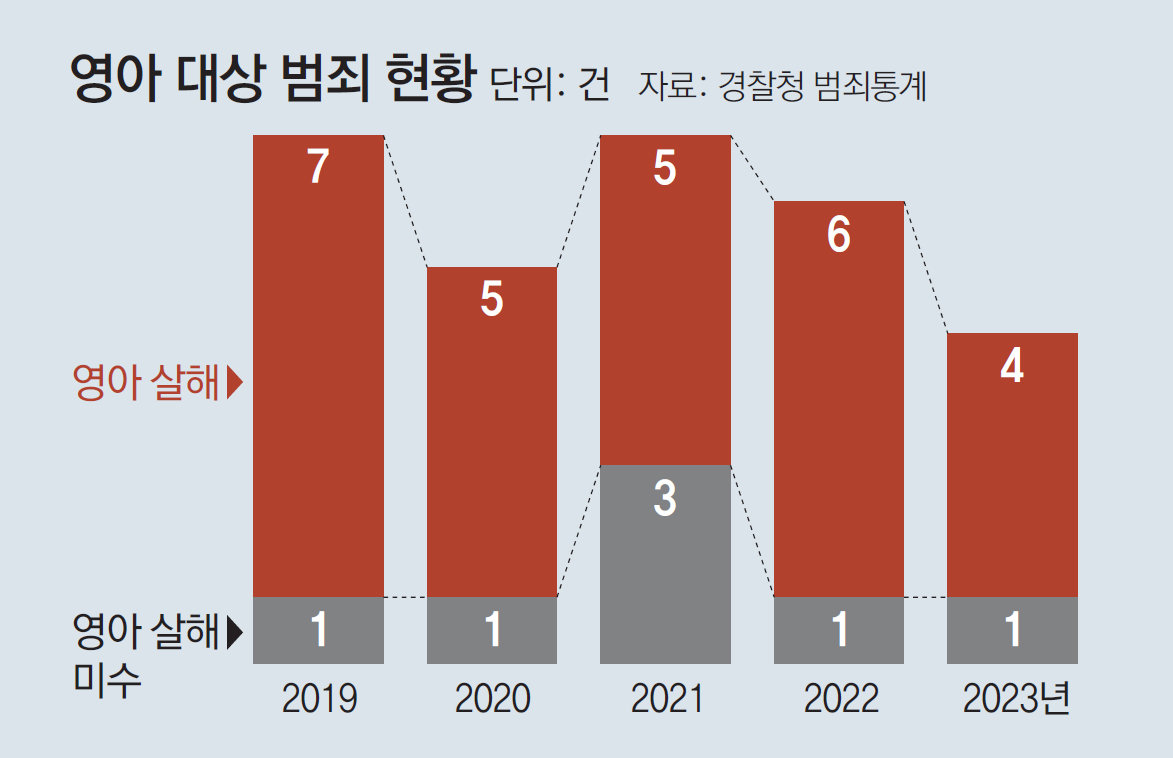

경찰청 범죄통계에 따르면 최근 5년(2019∼2023년)간 영아 살해는 27건, 영아살해 미수는 7건 발생했다. 영아살해죄는 일반 살인죄보다 형량이 낮은 탓에 ‘솜방망이 처벌’ 논란이 일었고 올해 2월 폐지됐다. 현재는 영아를 살해할 경우 형법상 살인죄가 적용된다. 이달 13일 수원지법은 출산 이후 아이를 열흘 동안 차 트렁크에 방치해 숨지게 한 뒤 시신을 해변에 유기한 친모에게 살인과 사체 유기 등의 혐의를 적용해 징역 6년, 친부에게 징역 8년을 선고했다.

● “위기 임산부 먼저 찾아내 지원해야”

전문가들은 현 제도에 구멍이 많다고 지적했다. 정익중 이화여대 사회복지학부 교수는 “보호출산제는 집이나 숙박업소 등 병원 밖에서 출산하는 위기 임산부에 대해서는 구제할 수 있는 방법이 없다”며 “병원이나 지자체가 선제적으로 이들을 발견할 수 있는 수단을 강구해야 한다”고 지적했다. 이어 “숨어 있는 위기 임산부들을 정부나 지자체가 먼저 찾아내 선제적으로 도움을 요청할 수 있도록 제도적 보완이 필요하다”고 말했다.

공혜정 대한아동학대방지협회 회장은 “제도 시행 뒤 한 달이 넘었지만 아직도 보호출산제를 잘 몰라 협회에 문의하는 사람이 많다”며 “보건복지부가 1308 상담전화 등을 통해 임산부들이 어떻게 보호출산제를 이용할 수 있는지 적극적으로 알려야 한다”고 했다. 이봉주 서울대 사회복지학과 교수는 “미혼모나 어린 산모들이 임신했을 때 아이를 포기하지 않고 스스로 키울 수 있는 환경을 만들어주는 게 중요하다”며 “아직은 그런 사회적 지원이 충분하지 않다”고 지적했다. 이어 “이런 환경이 만들어져야 영아 살해나 유기 같은 극단적 선택을 피할 확률도 높아진다”고 덧붙였다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0