[의정갈등 해법, 해외서 길을 묻다] 〈4〉 전공의 제대로 키우는 캐나다

직접 진료보게하고 즉각 피드백… “레지던트, 근로자이면서 교육생”

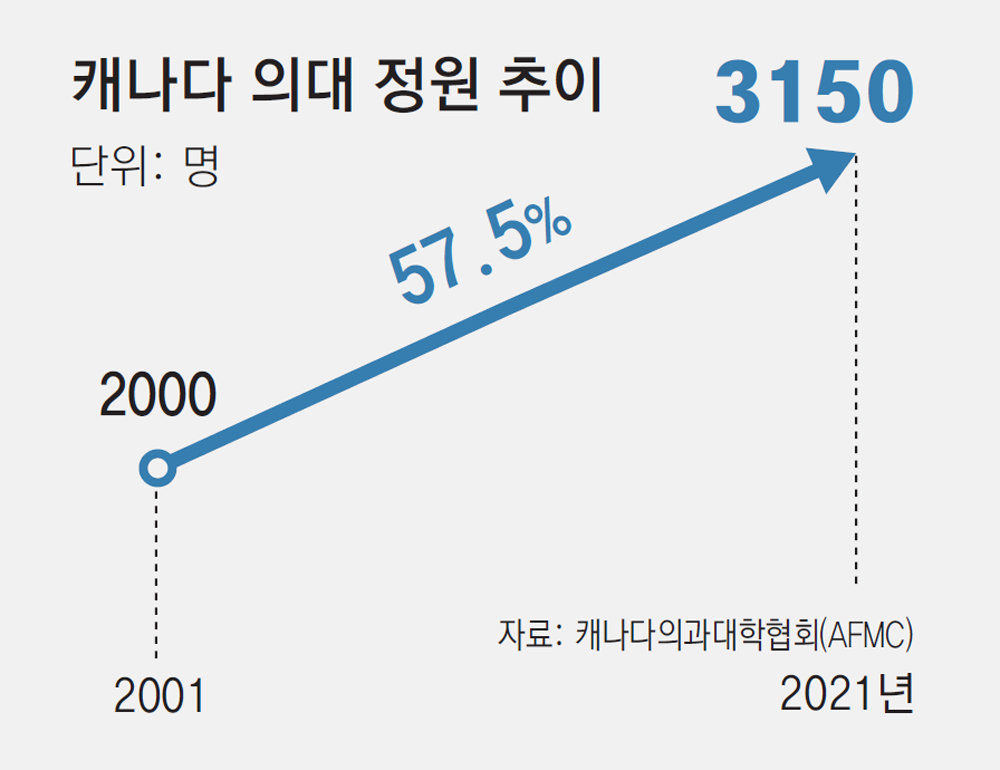

의대 정원 20년간 1150명 늘려… “교육-수련 질 유지위해 소폭 증원”

“오전 9시에 출근해 환자 기록을 보다 오전 10시부터 외래 환자를 진료합니다. 그리고 환자 진료가 끝날 때마다 교수로부터 피드백을 받습니다.”

15일(현지 시간) 캐나다 온타리오주 런던의 웨스턴대 산하 빅토리아병원 진료실. 이 병원 정신건강의학과 레지던트 4년 차 데니스 커리 씨는 오전 10시부터 1시간가량 약물 중독 환자를 진료하고 약 처방을 한 뒤 옆방에 있던 지도교수로부터 피드백을 받았다.

커리 씨는 동아일보 기자에게 “환자에게 쉽게 설명하는 방법 등 진료 현장에서만 받을 수 있는 조언을 들었다”며 “일대일로 매칭돼 진료 후 바로 피드백을 받으니 전문의로서의 역량을 키울 수 있어 만족스럽다”고 했다.

● 의대생도 일대일 임상 실습

임상 실습 중인 해밀턴 씨는 이날부터 2주 동안 매일 4시간씩 진료실에서 환자 진찰, 검사, 처방 등을 교수와 둘이서 하게 된다. 의대 임상 실습 때 학생 6, 7명이 교수를 뒤따라가며 어깨너머로 보는 수준인 한국과는 차이가 크다.

반면 한국은 대형 병원 전공과마다 수련 담당 교수가 있긴 하지만 전공의가 과마다 많게는 수십 명이나 되다 보니 개별 지도를 하는 건 불가능에 가깝다. 수도권 소재 대형 병원을 사직한 한 전공의는 “수련 담당 교수가 있긴 하지만 같이 진료를 보거나 시술 방법을 배운 적은 없다”고 했다.

캐나다 의대와 병원에서 체계적인 지도를 받은 의대생과 레지던트의 만족도는 높은 편이다. 해밀턴 씨는 “지난해 임상 실습에서 환자 치료에 참여하면서 환자의 전반적 삶에 도움을 줄 수 있는 정신과로 진로를 정하게 됐다”고 말했다.

● 20년 동안 의대 정원 57.5% 늘려

또 캐나다의 경우 같은 해 의대에서 전임 교원 1명이 담당하는 레지던트 수는 평균 1.99명이었다. 캐나다 명문 토론토대 의대의 경우 교원 1명이 담당하는 레지던트 수가 0.38명에 불과하다. 소수 정예로 수련을 하다 보니 6년 전공의 과정이 끝나면 관상동맥우회술, 관상동맥중재술 등 기본적인 심장 수술을 혼자 집도할 수 있게 된다.

의사 수 부족은 캐나다에서도 고질적인 문제다.

경제협력개발기구(OECD)에 따르면 1000명당 임상 의사 수는 캐나다가 2.8명으로 한국(2.6명)보다 약간 많은 수준이었다. 의사 수를 늘려야 한다는 주장이 지속적으로 나오자 캐나다 정부는 의대 정원을 2001년 2000명에서 2021년 3150명으로 20년 동안 57.5% 늘렸다. 반면 한국은 내년도 의대 정원을 올해(3058명)보다 2000명(65.4%) 늘어난 5058명으로 하겠다고 발표했다가 진통을 겪고 있다. 문병준 토론토대 산하 사우스레이크지역병원 심장외과 교수는 “캐나다는 교육과 수련의 질을 유지하기 위해 한국처럼 대폭 증원하는 대신 천천히 늘려 온 것”이라고 설명했다.

※ 본 기획물은 정부 광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

-

- 좋아요

- 4개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![신뢰 속 의대 증원-합리적 보상… 해외 의료해법은 달랐다[기자의 눈/박성민]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2024/10/25/130291361.1.jpg)

댓글 19

추천 많은 댓글

2024-10-24 12:42:04

아니 이기사 비교표를 보자..한국은 의대교수가 절대부족하다 왜? 제왕적 기득권이 보장되니까...전공의 수련이 닐대일이 아니라 집단교육 왜 교원자리가 넉넉하지도 의대가 그 TO도 거의 안늘리니까...평가가 한국은 없다? 이게 바로 핵심 도제식 교육수련이라 똑똑한 사람을 키우는게 아니라 순종적 인간을 기르기에 부조한것이다..외국은 영국 캐나다를 봐라 의대 좋업후 전공의 되기까지 얼마나 많은 수련과 국가시험을 패스해야되는지...한국의정갈등핵심 이런 기득권타파하는 도제식수련을 개혁해야한다..의대정원 늘리는건 당연지사

2024-10-24 12:23:59

쟤들은 점진적으라도 증원했지 우리는 증원의 증짜만 꺼내도 의새들이 발광했다 그리고 배출한것들의 90%가 맹장 수술도 못하는것들이다 26년간 년 378명의 의사감축한 의새들의 대국민사과 부터 해야 한다.

2024-10-24 10:03:06

쓰레기 동아일보가 아직도 의새 나팔을 부냐? 덕분에 27년 동안 의대 1명도 증원 못해서 119타고 헤메다 죽고, 응급실에서 대기하다 죽고, 의새 연봉이 4억에도 구인난이고, 의료사시고 입증은 환자가 하는 것이 쓰레기 동아일보의 공적이 크지. 이런 거짓과 선동선동의 동아일보는 폐간하라.