“팬 위해… 거울 보며 세리머니 연습해요”

두산은 지난해 유력한 우승후보였다. 결과는 예상 밖이었다. 정규시즌 5위. 5년 연속 참가했던 가을 야구(포스트시즌)를 하지 못했다. 지난해 시즌 도중 김경문 감독이 사퇴했을 때 놀란 두산 팬들은 시즌 직후 프로 사령탑 경험이 없는 김진욱 감독(52)이 선임됐을 때 다시 한번 놀랐다. 그리 알려진 지도자가 아니었기 때문이다. 하지만 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 두산을 맡은 김 감독은 자신감이 넘쳤다. 그가 강조한 건 ‘팬을 부르는 야구’였다.

“프로야구가 존재하는 원천은 팬이다. 감독의 가장 큰 역할도 팬을 불러모으는 거다. 두산은 2년 연속 롯데에 이어 관중 2위를 했다. 지난해 125만 명으로 팀 사상 최다였지만 롯데보다 10만 명 적었다. 올해는 관중 동원에서 롯데를 따라잡고 싶다.”

김 감독은 팬을 부르기 위해 필수적으로 성적이 뒷받침돼야 한다고 했다. 두산은 올해 포스트시즌에 진출할 수 있을까. “물론이다. 작년에도 충분히 우승 전력이었지만 주전들의 잇단 부상이 발목을 잡았다. 두산은 김경문 감독님이 좋은 팀으로 만들어 놓으셨다. 야구를 대하는 선수들의 자세도 최고라고 본다. 감독에 부임한 뒤 부상 회복과 관리에 초점을 뒀다. 이제 90%쯤 올라왔다. 목표는 우승이다.”

그는 키 플레이어로 투수 노경은과 고창성, 야수 김현수와 최준석을 꼽았다. 김동주는 어떨 것 같으냐고 묻자 “(김)동주는 그 존재만으로 힘이 되는 선수”라며 믿음을 보였다.

북일고와 동아대를 졸업하고 1984년 OB(현 두산) 유니폼을 입은 김 감독은 현역 시절 ‘선동열 킬러’로 불렸다. 1989년 당대 최고였던 선동열 감독(KIA)과의 선발 맞대결에서 2차례나 1-0 완봉승을 거둔 덕분이다.

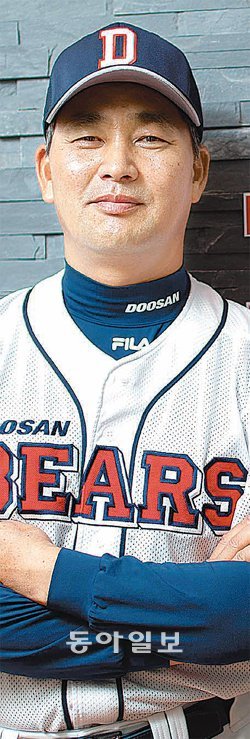

롯데 양승호 감독은 지난해 한 시상식장에서 “김진욱 감독 옆에 안 간다. 잘생긴 주윤발을 닮아 내가 손해를 본다”고 농담을 했다. 그러고 보니 김 감독의 외모가 범상치는 않다.

김 감독은 요즘 선수들에게 “집에 가면 거울을 보면서 세리머니 연습을 하라”고 주문한다. 자신도 그런 연습을 한다고 했다. 생뚱맞아 보이는 지시는 이유가 있었다.

“팬 서비스의 하나다. 그런 동작 하나하나가 팬들을 더 즐겁게 해 준다. 누구는 그러더라. ‘세리머니 연습할 시간에 훈련을 더 하는 게 낫지 않으냐’고. 하지만 생각해 보라. 팬들 앞에서 세리머니를 할 수 있을 때가 언제인가를. 이기는 경기, 최고의 플레이를 보여줬을 때다. 땀은 구장에서 충분히 흘리고 있다.”

이승건 기자 why@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0