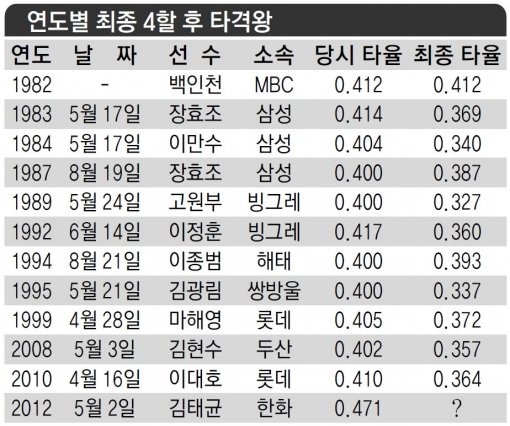

94년 타격왕 이종범 0.393…4할 등정 실패

타율 4할에 도전했던 타자들

2009년 5월의 프로야구는 ‘4할 타자 재탄생’ 여부가 뜨거운 화두였다. ‘타격 기계’로 불렸던 두산 김현수와 LG 용병 페타지니가 6월 초까지 나란히 타율 4할을 유지했기 때문이다. 먼저 3할대로 떨어진 타자는 김현수. 두산이 51경기를 치른 6월6일까지 타율 0.404를 기록했지만, 다음날 4타수 무안타에 그치면서 단숨에 타율이 0.396으로 내려앉았다. 그러나 페타지니도 그다지 오래 버티지는 못했다. 6월8일까지 타율 0.402를 유지했던 그는 역시 다음날 3타수 무안타에 그치면서 0.398로 떨어졌고, 그 후 다시 4할대로 올라오지 못했다. 이틀 만에 김현수의 뒤를 밟은 셈. 결국 최종 승자는 타율 0.357로 타격 3위에 오른 김현수였다. 만 38세의 페타지니는 체력 관리에 어려움을 겪으면서 타율 0.332(타격 6위)로 시즌을 마감했다. 그해 타격왕은 0.372의 LG 박용택이 차지했다.

1987년도 뜨거웠다. 원조 ‘안타 제조기’ 장효조(삼성)는 71경기를 치른 8월19일까지 타율 0.400을 유지했다. 팀당 108경기를 치르던 시절이니 이미 70% 가까이 시즌을 소화한 참. 그러나 역대 최고의 컨택트 능력을 보유한 장효조에게도 4할은 오르기 어려운 고지였다. 결국 그날을 기점으로 타율이 하락했고, 4할에서 1푼3리 모자란 0.387로 시즌을 끝냈다.

물론 4할 타율에 가장 근접했던 타자는 ‘바람의 아들’ 이종범(해태)이었다. 그는 기량이 절정에 달했던 1994년, 시즌 104경기를 소화한 8월21일까지 4할을 지켰다. 단 22경기만 더 뛰면 시즌이 끝나는 상황. 하지만 시즌 막바지에 찾아온 식중독에 발목을 잡혔다. 좋지 않은 컨디션에도 출장을 강행한 그는 결국 타율 0.393(499타수 196안타)로 분루를 삼켰다. ‘꿈의 타율’에 딱 7리 모자랐다. 이 타율은 프로 원년에 백인천(MBC)이 기록한 0.412(당시 팀당 80경기) 이후 여전히 가장 높은 시즌 타율로 남아 있다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개