펜싱 여자 에페 개인전 준결승에 나선 신아람(26·계룡시청)의 패배는 올림픽 역사에 두고두고 남을 희대의 해프닝이다. 올림픽을 바라보며 4년 동안 구슬땀을 흘린 신아람의 꿈을 짓밟고 펜싱 관계자와 국민들의 분통을 터지게 했던 30일 밤(한국시간 31일 새벽)을 재구성해봤다.

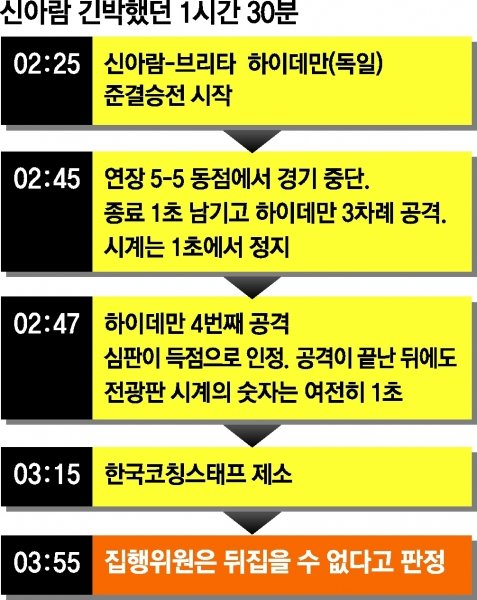

○멈춰버린 1초

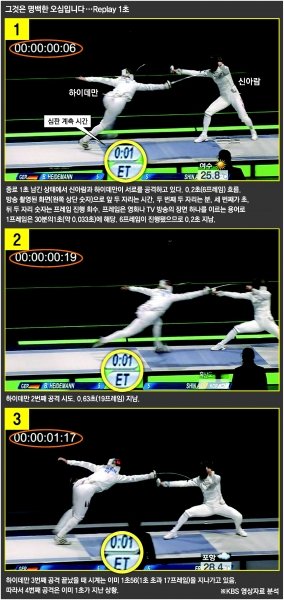

심판은 한국 선수단의 항의를 묵살한 채 경기를 재개했다. 하이데만이 또 달려들었다. 하이데만은 신아람의 칼을 쳐낸 뒤 찌르기를 시도해 성공했다. 두 번의 연결동작이었다. 1초의 시간 안에 끝나기엔 너무도 긴 동작이었다. 그러나 하이데만의 점수판이 올라갔다. 하이데만은 피스트(경기장 무대) 위를 펄쩍펄쩍 뛰어다니며 환호했다. 심 코치는 다시 달려 나와 비디오판독을 요구했다. 신아람은 마스크를 벗은 채 펑펑 울기 시작했다. 가장 의문인 건 하이데만의 마지막 공격이 성공한 뒤에도 경기장 시계가 1초에 멈춰있었다는 점이다. 하이데만의 공격이 농구의 버저비터처럼 종료와 동시에 성공됐다면 시계가 0이 되는 게 상식이다. 그러나 시계는 계속 1초였다. 타임키퍼가 고의적으로 시계를 작동하지 않았거나 바로 전처럼 또 실수를 한 것 아니냐는 의혹이 제기되는 이유다.

○바뀌지 않은 결과

30분 이상 토의가 이어졌다. 신아람과 하이데만은 피스트 위에서 초조하게 결과를 기다렸다. 오후 7시15분. 판정은 바뀌지 않았다. 하이데만의 승리가 선언됐다. 관중석에서 야유가 쏟아졌다. 신아람은 피스트 위에 그대로 주저앉았다. 대한체육회 박용성 회장이 경기장으로 부랴부랴 내려갔다. 한국은 서면으로 공식 이의신청을 했다. 심판 판정에 문제가 있을 때 소집되는 6명의 테크니컬 데릭터(DT)가 머리를 맞대고 한국의 이의신청을 검토했다.

심 코치는 “비디오로 리플레이를 보고 1초가 넘는지 안 넘는지 시간을 따져보자”고 주장했지만 받아들여지지 않았다. 40분의 논의 끝에 나온 결론은 똑같았다. 테크니컬 디렉터들은 심 코치에게 “한국 선수단의 억울한 상황을 이해한다. 하지만 경기 종료는 경기장 화면에 나오는 시간을 보고 심판이 결정한다는 규정 때문에 어쩔 수 없다”고 전했다. 심 코치는 펄쩍 뛰고 소리 지르며 분함을 감추지 못했다. 신아람의 눈에서 다시 눈물이 쏟아졌다. 조직위 관계자가 피스트에 앉아 있는 신아람에게 다가가 일어설 것을 권유했다. 관중들이 소리를 질렀다. 관중들은 “노(No)” “스테이 히어(stay here)”를 외치며 신아람을 응원했다. 관계자와 실랑이 하던 신아람은 심 코치가 와서 어깨를 두드리자 그제야 몸을 움직였다. 심 코치는 ”더 이상 항의할 수 있는 절차가 없었고, 잘못하면 선수가 3,4위전도 뛰지 못하는 상황이 될 수도 있어 승복할 수밖에 없었다“며 씁쓸해했다.

오후 8시5분, 3,4위전이 열렸다. 신아람이 쉰 시간은 단 5분. 신아람은 다시 평정심을 되찾았다. 세계랭킹 1위 쑨위제(중국)를 거세게 몰아쳤다. 3-1, 4-2, 5-3, 6-3. 승기를 잡은 것처럼 보였다. 그러나 뒷심이 부족했다. 9-9 동점에서 연달아 점수를 내줘 결국 11-15로 패했다. 경기를 끝낸 신아람에게 기립박수가 쏟아졌다. 신아람은 창백한 얼굴로 경기장을 빠져나왔다. 그렇게 길고 길었던 31일 새벽이 지나갔다.

런던(영국)|윤태석 기자 sportic@donga.com 트위터@Bergkamp08

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개