한국 축구 日꺾고 동메달… 새 역사 만든 홍명보의 아이들

“개인적으로는 오늘이 더 좋은 날이다.”

선수로 경험한 2002년 한일 월드컵 4강과 지도자가 돼 이룬 사상 첫 올림픽 메달. 홍명보 올림픽 대표팀 감독은 ‘자신의 아이들’과 함께 쓴 한국축구의 새 역사를 2002년 한일 월드컵 4강 신화보다 더 뿌듯해했다.

평소 좀처럼 웃지 않는 ‘포커페이스’의 홍 감독도 일본을 꺾고 동메달을 딴 11일에는 웃는 얼굴을 여러 번 보였다. 선수 때 맺지 못한 올림픽과의 인연이 그동안 마음 한구석에 남았기 때문인지도 모른다. 선수시절 홍 감독은 1990년 이탈리아 월드컵부터 2002년 한일 월드컵까지 4회 연속 월드컵 무대를 경험했지만 올림픽과는 인연이 없었다. 와일드카드제도가 없어 23세 이하만 출전할 수 있을 때에는 나이 제한에 걸렸다. 와일드카드가 생긴 2000년 시드니 올림픽 때는 종아리를 다쳐 대회 출전을 눈앞에 두고 최종 엔트리에서 빠졌다.

골키퍼 이범영(부산)과 수비수 윤석영(전남) 김영권(광저우 헝다) 오재석(강원), 미드필더 김보경(카디프시티) 구자철(아우크스부르크)이 2009년 이집트에서 열린 20세 이하 월드컵부터 2010년 광저우 아시아경기를 거쳐 런던 올림픽까지 3년 넘게 고락을 함께한 ‘홍명보의 아이들’이다. 광저우 아시아경기 때는 공격수 박주영(아스널)과 미드필더 지동원(선덜랜드)도 합류해 한솥밥을 먹었다. 홍 감독은 2010년 아시아경기 때 23세 선수들로 팀을 꾸릴 수도 있었다. 하지만 그는 2년 뒤 올림픽까지 멀리 내다보고 21세 선수들을 중심으로 팀을 구성했다. 결국 이들은 한국 축구가 올림픽 무대를 밟은 지 64년 만에 일을 냈다. 이번 올림픽에서 터진 한국의 5골 모두 광저우 아시아경기 멤버의 발끝에서 터졌다. 박주영이 2골, 김보경 지동원 구자철이 한 골씩을 넣었다.

일본과의 동메달 결정전에서 2-0으로 달아나는 추가 골을 넣은 주장 구자철은 “2년 전 아시아경기에서의 아픈 경험이 많은 도움이 됐다”고 했다. 당시 한국은 준결승전에서 아랍에미리트에 0-1로 져 결승에 오르지 못했다. 3, 4위전에서 이란에 4-3으로 역전승을 거두고 동메달을 목에 걸었다. 홍 감독은 이때를 떠올리며 “올림픽을 위한 시뮬레이션이었다”고 표현했다. 준결승전에서 패하고도 사기가 꺾이지 않고 3, 4위전에서 승리하는 경험을 미리 한 것이 큰 도움이 됐다는 얘기다. 홍 감독은 “2년 전 경험이 없었더라면 일본과의 3, 4위전이 상당히 힘들었을 것이다. 아시아경기에 21세 선수들을 데리고 나가야 했던 이유가 바로 이런 경험 때문”이라고 말했다.

이번 올림픽을 통해 홍명보호(號)에 승선한 기성용(셀틱)은 “대회 기간 내내 하루도 마음 편한 날이 없었다”고 털어놨다. 그는 2009년 20세 이하 월드컵과 2010년 광저우 아시아경기에 참가하지 않았다. 런던 올림픽 지역예선 때도 뛰지 않고 본선부터 합류했다. 예선에서 열심히 뛰고도 올림픽 본선에 오지 못한 선수들에게 늘 미안한 마음이었다. 못하면 욕을 먹을 수 있다는 부담이 컸다. 그는 “오래 고생한 선수들과 함께 대한민국 축구의 새 역사를 썼다는 것에 자부심을 느낀다”고 말했다.

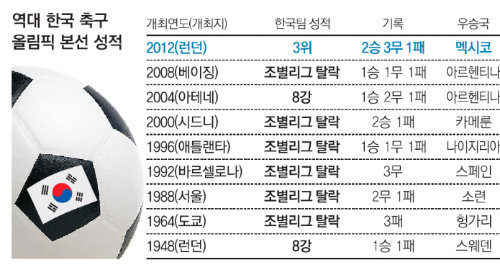

한편 멕시코가 결승전에서 브라질을 2-1로 꺾고 금메달을 획득했다.

카디프=이종석 기자 wing@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0