한국은 어떤가. 단장 혹은 심지어 사무국장이 협상테이블에 앉는 경우조차 드물고, 대부분 선수지원팀장 혹은 선수운영팀장이 그 많은 계약을 혼자 처리한다. 나름 구단에서 베테랑이라는 사람들이지만 결정권이 없다보니 대화가 막히고 서로 피곤해지는 경우도 많다. 실무자와 협상이 잘 됐더라도 단장 혹은 사장에게 보고 후 난감한 얼굴로 협상테이블로 돌아오는 경우도 숱하게 목격했다. 이때부터 ‘논리’는 사라지고 ‘윗선의 의견’을 관철시키기 위한 억지와 반격의 공방만이 남게 된다.

여기에는 몇 가지 이유가 있다. 일단 사장(단장)이 선수대리인과 직접 대면하는 건 ‘격’이 맞지 않는다는 특유의 권위주의와 전문성 결여가 가장 큰 부분이다. 재벌이 돈을 대는 기업구단들의 경우 사장(단장)이 구단 행정보다는 ‘바깥일’에 더 신경을 쓰는 경우가 많고, 구단행정을 전담하는 경우에도 책임을 지지 않으려는 심리가 없지 않다. 실무진은 똑같은 봉급을 받으면서도 고생은 고생대로 하고, 책임은 책임대로 지는 이중고에 시달린다. 더 근본적인 문제는 선수계약이 얼마나 중요한가를 수뇌부들이 간과하고 있다는데 있다.

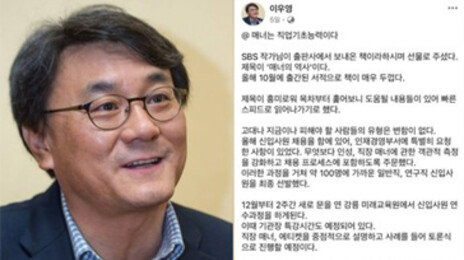

(주)지쎈 사장

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![동해 목선 탈북 1호, 강원 JC 회장이 되다[주성하의 북에서 온 이웃]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130466951.2.thumb.jpg)

![그리스 경제 부활이 긴축 덕분?…진짜 반전은 따로 있다[딥다이브]](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130480916.3.thumb.jpg)