원년 심판 이규석씨의 20세기 한국 프로야구 회고 ④

타격왕 고원부도 “스트라이크 였는데…”

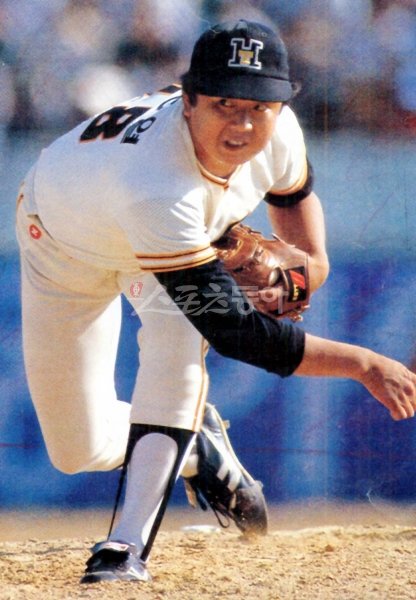

선동열 첫 만루홈런은 나 때문이었지

괘씸한 OB 모 투수에 무조건 볼 판정

판정 투덜대던 장효조 버릇 내가 고쳐

기록 만들기? 거꾸로 판정으로 한 방

1989년 5월 9일 대전구장. 빙그레 유승안이 만루홈런을 날렸다. 뉴스거리가 되겠지만, 이날 만루홈런은 등급이 달랐다. 홈런을 내준 투수 때문이었다. ‘0점대 방어율 신화’를 만들어가던 해태 선동열이었다. 프로 데뷔 후 첫 번째이자 생애 3개만 허용한 만루홈런 가운데 하나였다. 유승안은 2-0으로 앞선 3회 2사 만루서 선동열의 2구째를 때려 센터 펜스를 넘겼다. 모든 스포츠신문의 1면은 ‘유승안 만루홈런’이 아니라 ‘선동열 만루홈런 허용’이었다. 그 경기의 주심이 이규석이었다. 그 경기를 상기시키자 뜻밖의 말이 나왔다. “선동열의 만루홈런은 내 오심 탓”이라고 털어놓았다.

○이규석이 되돌아본 선동열 만루홈런의 진실

그날 선동열의 컨디션은 엄청 좋았다. 공이 바닥에 쭉 깔려 들어왔다. 그러나 주심 이규석의 눈에는 모두 볼로 보였다. 선동열이 여러 번 머리를 갸우뚱했다. 평소와는 다른 행동이었다. 조금 뒤 주자가 모이자 김응룡 감독이 슬슬 걸어 나왔다. 속으로 ‘저 영감 또 난리치겠구나’라고 짐작했다. 그러나 김 감독의 말은 달랐다. “이번에는 항의하러 나온 게 아니야. 요즘 무슨 일 있어? 아까 공은 스트라이크야. 오늘 여러 개 놓쳤어”라며 진심으로 걱정하는 듯한 표정으로 말하고는 아무 일 없이 돌아갔다. 이규석은 속으로 ‘무슨 소리야’라고 되물었다. 그러다 만루홈런이 나왔고, 선동열은 강판됐다. 다음날 빙그레 고원부가 심판실을 지나가다 말을 걸었다. 유창하지 않은 우리말로 “왜 볼 줬어? 어제 다 스트라이크인데…”라고 했다. 그 순간 번개에 맞은 것 같았다. 뒤늦게 경기장면을 반복해서 보며 잘못을 깨달았다. 선동열의 공이 특별히 좋아 낮게 깔리다 솟아오르는데, 제대로 보지 못해 오심을 한 것이었다. 심판은 무엇보다 경험이 중요하다는 것을 새삼 뼈저리게 느꼈다.

심판도 사람이다. 감정이 있다. 선수에 대한 호불호를 지니지 않으려고 노력하지만, 상황에 따른 순간적 감정에 판정이 좌우되기도 한다. 아날로그 시대에 이규석이 털어놓은 거꾸로 한 판정과 관련된 에피소드다.

OB에 A라는 투수가 있었다. 프로 원년 멤버다. 실업야구에서 한양대로 스카우트해왔지만, 등판 기회가 별로 없었다. 집안 사정도 어려워 졸업반 때 다른 실업팀으로 보내줬다. 본인도 원했다. 한양대를 떠나면서 김동엽(작고) 감독에게 인사조차 하지 않았다. 김 감독이 이규석에게 “걔 어떻게 된 거냐”라고 물었다. 나중에 대회 때 A를 만나서 김 감독의 얘기를 전했다. “시간이 되면 인사라도 하라”고 당부했다. A의 반응은 예상 밖이었다. ‘내가 왜 가야 해요’라는 표정이었다. 그날 이후 제자로 치지도 않았는데, 프로에 와서 선수와 심판으로 다시 만났다. 사석에서 OB 김성근 감독에게 그 일을 말해줬다. “A만 보면 지금도 피가 거꾸로 솟는다. 무조건 판정을 거꾸로 할 것이니까, 내가 있을 때는 아예 마운드에 올리지 말라”고 말했다. 어느 날 김성근 감독이 출전선수 명단을 들고 왔다. A가 선발투수였다. 김성근 감독에게 예전에 했던 말을 기억나게 해줬다. 1회부터 거꾸로 판정했다. 던지면 무조건 볼이라고 했다. 김성근 감독은 군말 없이 1회에 투수를 교체했다.

일본이나 메이저리그에서도 슈퍼스타나 신인들의 군기를 잡는 것은 심판의 몫이다. 감독이나 동료들의 말을 잘 듣지 않는 선수들이 있으면, 감독이 넌지시 와서 “저 선수의 버릇을 좀 고쳐달라”고 한다. 1983년이었다. 한창 잘 치던 삼성 장효조(작고)가 스트라이크-볼 판정에 자주 불만을 표시했다. 경고를 보냈다. 3구 삼진으로 물러나면서 마지막 공의 판정에 대해 또 투덜거렸다. 다음 타자가 박찬이었다. 포수의 머리로 오는 공인데도 무조건 스트라이크를 선언했다. 박찬은 “장효조 때문에 내가 삼진 먹었다”며 불평하고는 돌아갔다. 즉시 삼성 코칭스태프가 뛰어나와 “무조건 우리가 잘못했다. 한 번 봐달라”고 사정했다. 이후 장효조는 심판의 콜에 대해 심한 어필을 자제했다.

○기록 만들기에 거꾸로 판정한 심판

초창기 선수들의 기록 만들어주기가 심했다. 1988년이었다. 시즌 막판 잠실 롯데-MBC전이었다. 주심을 보는데 이상했다. MBC 김상훈이 타석에 들어서면 롯데 내야진이 뒤로 물러섰다. 김상훈은 평소 안하던 번트를 여러 번 대서 1루에 살아나갔다. MBC 투수들도 홍문종에게 스트라이크를 던지지 않았다. 홍문종은 4구로 나가면 2·3루를 훔쳤다. 두 팀이 짜고 기록 만들어주기를 하는 것이었다. 두 팀 사령탑은 내 얼굴을 쳐다보지도 못했다. 그때부터 판정을 거꾸로 했다. 홍문종 타석 때 MBC 투수가 원바운드 볼을 던져도 스트라이크라고 판정했다. 관중도 박수를 쳤다.

심판도 감정이 있는 인간이다. 참으려고 하지만, 그 도를 넘었을 때는 폭발한다. 예전 어느 심판은 관중이 잠실구장 그라운드로 뛰어나와 난동을 부리자, 아무도 없는 곳으로 끌고 가 원투 펀치를 먹였다. 그 심판은 결국 징계를 받았다. 심판 이규석도 18년간 2214경기를 판정하는 동안 분노가 폭발한 적이 있다. 그가 기억하는 에피소드다.

○관중에 주먹감자 먹인 심판

1996년 해태-현대의 한국시리즈. 인천 경기였다. 3루심을 보는데, 어느 관중이 처음부터 끝까지 욕을 퍼부었다. 옆의 관중이 말려도 소용 없었다. 참다 참다 5회 끝나고 클리닝타임에 심판실로 돌아가면서 그 관중에게 주먹감자를 먹였다. 요즘 같았으면 크게 난리가 났을 행동이었다. 다행히 별 탈 없이 끝났지만, 지금 생각해도 정말 해서는 안 될 짓이었다.

1990년 전주구장에서다. 어느 관중이 계속 약을 올렸다. 몇 번 눈도 마주쳤다. 화가 나서 손짓을 했다. ‘경기 끝나고 한 판 붙자’는 의미였다. 경기 종료 후 출입구를 빠져나오는데, 그 관중이 쌍방울 최태원과 얘기를 나누고 있었다. 다른 심판들과 승용차를 타고 야구장 앞을 빠져나가려는데, 하필 길이 막혔다. 차창 밖으로 그 관중이 걸어가는 모습이 보였다. 창문을 열고 불렀다. 그도 한 판 붙자는 자세로 덤벼들었다. 차에서 내리자마자 한 방으로 쓰러트렸다. 마침 경기장을 빠져 나가던 여러 관중이 그 모습을 목격했다. 심판복도 벗지 않은 상태였다. “심판이 사람을 때렸다”며 사람들이 웅성거렸다. 경찰을 부르자는 말도 나왔다. 쌍방울 구단 직원이 그 광경을 보고 황급히 뛰어와 사태를 무마시키려고 했다. 그 때 쓰러진 관중이 일어서더니 “이규석 심판님, 정말 죄송합니다. 평소 제가 가장 존경하는 심판인데, 오늘 너무 장난을 쳤습니다”라며 먼저 사과했다. 그 바람에 상황은 종료됐다.

전문기자 marco@donga.com 트위터 @kimjongkeon

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개