“민망하게 2군 왔네요… 우직하게 배워갈게요”

시범경기 맹타로 기회 잡았지만 프로의 벽은 높아 3경기 무안타

“기본부터 다시 시작” 굳은살 훈련

“무슨 ‘민’자 쓰세요?”

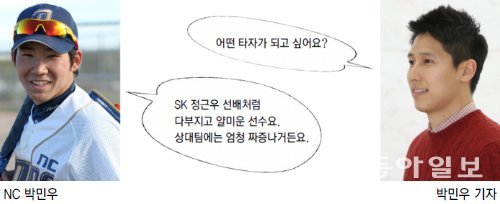

이름이 같다고 하니 대뜸 한자부터 물어봤다. 자신은 옥돌 민(玟)에 집 우(宇)자를 쓴다고 했다. NC의 신인 내야수 박민우(20)에게 같은 이름을 가진 기자는 무척 신기해 보이는 듯했다. 프로야구를 취재하는 기자도 이름이 같은 야구 선수에게 진작부터 관심이 갔다. 평범한 기자와 달리 고교 시절부터 ‘천재’ 소리를 듣던 타자여서 기대도 컸다.

김경문 NC 감독은 2루수 경쟁자인 차화준 대신 신인 박민우를 롯데와의 역사적인 개막전에 선발로 낙점했다. 지난달 시범경기에서 롯데를 상대로 7회말 싹쓸이 3타점 3루타로 NC의 6-3 역전승을 이끌었던 박민우의 활약을 다시 보고 싶은 소망 때문이었다. 당시 박민우는 4타수 3안타로 신인답지 않은 실력을 뽐내며 김 감독의 눈도장을 확실히 받았다.

하지만 프로의 벽은 높았다. 꿈에 그리던 개막전에서 박민우는 4타수 무안타로 침묵했다. 둘째 날도, 셋째 날도 다르지 않았다. 개막 3경기 박민우의 기록지에는 9타수 무안타 2실책이 적혔다. 결국 시즌 개막 일주일 만인 6일 2군으로 쫓겨나듯이 내려갔다.

“경험이 없어서 못 쳤다는 핑계는 대고 싶지 않아요. 못해서 못 친 거죠. 프로는 고등학교 때와는 정말 달라요. 선수들도 다르고 수비나 주루 플레이도 수준이 두세 단계는 높아요.”

박민우는 고교 3학년이었던 2011년 ‘이영민 타격상’을 받은 유망주다. 매년 고교 선수들을 대상으로 시상하는 이영민 타격상은 한 해 동안 가장 높은 타율을 기록한 선수에게 주어진다.

절호의 기회를 살리지 못한 박민우는 지금 끙끙 앓고 있다. 이동욱 NC 수비 코치는 “민우가 맞히는 능력은 타고 났지만 아직 아마추어다”며 “기본기는 부족한데 지금껏 잘한다는 소리만 들어서 그런지 멋을 부리는 게 문제다. 평범한 게 비범한 것이라는 걸 배워야 한다”고 조언했다.

NC의 차세대 톱타자로 꼽히는 박민우에게 첫 슬럼프가 찾아왔다. 일각에서는 박민우가 ‘이영민 타격상의 저주’의 희생양이 되지 않을까 하는 우려도 제기한다. 프로에서 성공하지 못한 대다수 이영민 타격상 수상자들의 전철을 밟을지 모른다는 걱정이다. 그러나 박민우는 저주를 막아낼 힘을 갖고 있었다. 굳은살이 박인 그의 손바닥이 그 힘의 원천이다. 이영민 타격상 수상자들인 최정(SK)과 김현수(두산)가 그랬던 것처럼 다만 프로 무대에 적응할 시간이 더 필요할 뿐이다.

창원=박민우 기자 minwoo@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

-

- 추천해요

- 개

![[사설]사도광산 추도식 파행… 번번이 무시당하는 우리의 선의](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130492909.1.thumb.jpg)

댓글 0