■ 안양 산타즈 박원준·이미라 씨

야구 선수 조카 덕에 만나서 결혼에 골인

남편 팀 창단하자 마흔 넘어서 야구 시작

둘째 아들도 중앙대 재학 중인 야구 선수

“가끔 남편에 뛰고 싶다고 떼를 쓰곤 하죠”

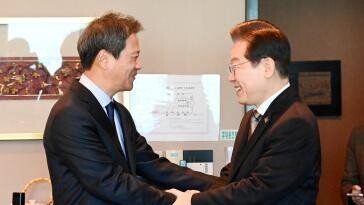

2010년 11월 창단된 안양 산타즈는 안양은 물론 주변의 과천·의왕지역까지 포괄해 야구를 좋아하는 여자들로 구성된 팀이다. 40대 선수도 여럿 있을 정도로 연령층이 다양하다. 2011년부터 공식경기에 나선 산타즈는 어려운 여건 속에서 단 한 번도 전국대회에 빠지지 않아 ‘모범야구단’으로 불린다. ‘몰래산타’ 활동을 펼치는 마음씨 착한 선수들로 구성돼 팀명도 산타즈다. 창단 때부터 팀을 이끌고 있는 박원준(53) 감독은 현재 한국리틀야구연맹 홍보이사도 맡고 있다. 눈길을 끄는 사실은 그의 아내 이미라 씨(52) 또한 산타즈 소속 선수라는 점이다. 유례를 찾기 힘든 ‘남편은 감독, 아내는 선수’인 야구부부다. 2013 LG배 한국여자야구대회(주최 LG전자·익산시, 주관 한국여자야구연맹·익산시야구협회)에 출전한 산타즈가 공식경기 12전13기 끝에 첫 승을 거둔 지난달 28일, 전북 익산 국가대표야구전용훈련장에서 ‘야구부부’를 만났다.

● 야구로 인연 맺은 ‘야구부부’

● 남편은 감독, 아내는 선수

박 감독이 산타즈를 창단하자 이 씨는 “나도 직접 야구를 해보고 싶다”고 했고, 남편은 마흔이 훌쩍 넘은 나이에 야구를 시작한다는 아내의 뜻을 선뜻 받아들였다. 주말에 많은 시간을 투자해야 하는 여자야구단의 특성상, 함께 야구를 한다면 아내와 더 많은 시간을 보낼 수 있다는 생각에서였다. 여자들로만 구성된 야구단에서 아내가 감독과 다른 선수간의 가교 역할을 해줄 수 있을 것이란 현실적 바람도 어느 정도 작용했다. 아내의 포지션은 투수. “나이 먹고 시작해서 그런지 왜 그렇게 포수 미트가 멀게 느껴지는지 모른다. 마음대로 볼이 가지 않는다”는 이 씨는 “그래도 마운드에 서고 그라운드에 서면 가슴이 뛰고 설렌다. 야구가 그래서 좋다”고 설명했다.

● 나는야 ‘투수 엄마’

“아빠도, 엄마도 처음엔 야구를 하겠다는 아들을 말렸다. 특히 아빠의 반대가 심했다. 너무 힘들다는 걸 알고 있었기 때문이다. 그런데 아들의 고집을 꺾을 수가 없었다”고 밝힌 이 씨는 “한때 지훈이가 마운드에서 폭투를 하고 점수를 많이 주면 ‘왜 저렇게밖에 못 할까’라고 속상해 한 적이 있다. 하지만 내가 직접 야구를 한 뒤로 이해할 수 있게 됐다”고 털어놓았다. “게임에 뛰지 못하고 벤치에 앉아 있는 선수들은 어떤 마음일지, 마운드에서 점수를 주고 쓸쓸히 내려오는 투수는 어떤 생각을 할지, 내가 직접 선수로 뛰면서 이젠 그런 마음을 더 깊이 헤아릴 수 있게 됐다”고 덧붙였다. 아들과 남편 덕분에 시작한 야구가 더 좋아진 이유다.

‘야구인 집안’이라 집 안의 TV는 하루 종일 야구 채널에 고정돼 있다. 이 씨는 “아들도 투수고, 나도 투수라서 그런지 이상하게 패전투수가 된 프로선수들만 봐도 마음이 짠하다”고 말했다. 아울러 ‘투수 엄마’로서 마음 속 깊은 곳에 품은 꿈도 덧붙였다. “우리 지훈이가 오승환(삼성) 같은 멋진 투수가 됐으면 좋겠다.”

● 아내에게 더 엄격한 남편

산타즈 소속 선수들 중에는 고교 3학년인 김송희 등 이 씨의 자식뻘 되는 선수들이 수두룩하다. 뒤늦게 직접 야구를 시작했지만 나이 등을 고려할 때 아무래도 주전으로 뛰기는 힘들다. 이 씨는 팀의 허드렛일을 도맡아 하고, 결원이 생겼을 때 그 빈자리를 메우는 정도다. 그렇다고 ‘게임 욕심’이 없을 수는 없을 터. 가끔 남편에게 ‘대타로라도 한 번 뛰게 해달라’고 떼(?)를 쓴다. 그러나 감독인 남편 입장에선 쉽게 아내의 바람을 들어줄 수가 없다. 유니폼을 입으면 남편이 아닌 감독이기 때문이다.

익산|김도헌 기자 dohoney@donga.com 트위터 @kimdohoney

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개