보통 키가 큰 사람이 몸무게도 많이 나갑니다. 물론 키는 큰데 아주 마른 사람도 있고 그 반대의 사람도 있으니 꼭 그렇지만은 않습니다. 일반적으로 그렇다는 뜻이지요. 통계학에서는 이런 경향을 설명할 때 r제곱값(r-square)이라는 숫자를 씁니다. 키와 몸무게 사이의 r제곱값은 보통 0.7 안팎입니다. 아주 거칠게 해석하면 키가 클수록 몸무게가 더 나간다는 말이 70% 정도는 사실이라는 의미입니다.

프로야구 시범경기에 대해서도 똑같이 계산할 수 있습니다. 프로야구 원년부터 지난해까지 시범경기와 정규리그 성적 사이의 r제곱값은 0.025입니다. 시범경기 성적을 토대로 정규리그 성적을 예측했을 때 2.5%만 맞았다는 뜻입니다. 무작위로 찍어서 정규리그 성적을 정확하게 맞힐 확률 362만8800분의 1보다는 높습니다. 그래도 시범경기 성적이 좋아야 정규리그 때 잘한다고 믿고 싶으시다면 “모니터를 닦았더니 컴퓨터가 빨라졌다”는 말을 믿는 게 차라리 낫습니다.

사실 시범경기 때는 팀들도 꼭 이겨야겠다는 자세로 경기를 치르지 않습니다. 에이스라고 해도 3이닝 이상 던지는 걸 보기 힘들고, 4번 타자가 경기에 출전하지 않을 때도 있습니다. 롯데는 지금까지 시범경기에서 가장 많이(9회) 우승한 팀이지만 정규리그 우승은 단 한 번도 없었습니다.

당연히 기대도 컸지만 장명부는 1983년 시범경기에 두 차례 등판해 11이닝 동안 17안타를 얻어맞고 11점을 내줬습니다. 태도도 문제였습니다. 문자 그대로 설렁설렁 공을 던졌으니까요. 당시 삼미 지휘봉을 잡고 있던 김진영 감독이 두 번째 시범경기를 앞두고 “최선을 다해 던져 보라”고 했지만 결과는 13안타를 내줬습니다.

그런데 진짜 시즌이 막을 올리자 다른 투수가 됐습니다. 장명부는 공식 데뷔전이던 1983년 4월 3일 경기에서 7이닝 동안 롯데 타선을 1실점으로 막고 승리 투수가 됐습니다. 올드 팬이라면 기억하시는 것처럼 장명부는 1983년 한 해에 무려 30승(16패)을 거뒀습니다. 장명부는 사실 시범경기 두 번째 등판이 끝나고 나서 감독에게 “상대 전력을 알아보려고 일부러 변화구를 던지지 않았다. 일본에서도 시범경기 때는 단 1승도 거둔 적이 없다”고 털어 놓았습니다.

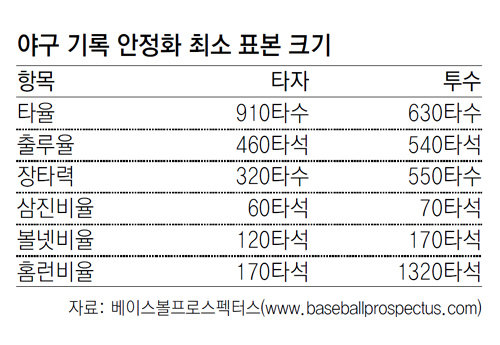

정규시즌 개막 첫 달인 4월 성적도 큰 의미는 없습니다. 야구 기록이 ‘우연’을 벗어나려면 표본이 충분히 쌓여야 하는데 4월 한 달 성적으로는 부족하기 때문입니다(표 참조).

황규인 기자 페이스북 fb.com/bigkini

황규인 기자의 베이스볼 비키니 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

정용관 칼럼

구독

-

오늘의 운세

구독

-

DBR

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[베이스볼 비키니]일하고 욕먹는 야구협, 누구를 원망하랴](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2016/03/18/77064725.1.jpg)

![[사설]바이든 때 이미 ‘민감국가’ 지정… 그걸 두 달이나 몰랐던 정부](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/131218479.1.thumb.jpg)

댓글 0