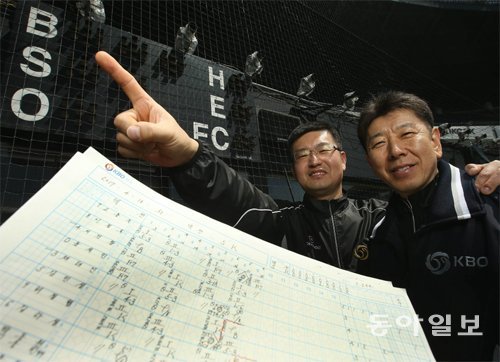

프로야구 2500경기 기록 윤병웅-이주헌 위원

#장점: 야구 경기가 열리는 날에는 언제나 ‘직관’(직접 관람의 줄임말)을 할 수 있다. 표 걱정도 할 필요가 없다. 돈을 내고 보는 게 아니라 경기를 본 대가로 돈을 받는다. 좌석은 야구장 내에서 가장 야구가 잘 보이는 곳이다. TV에서나 보던 스타플레이어들을 눈앞에서 볼 수도 있다.

#단점: 야구를 보고 싶지 않은 날에도 봐야만 한다. 상(喪)중이거나 교통사고를 당하는 등의 어쩔 수 없는 일이 아닌 한 야구장으로 출근해야 한다. 남들처럼 ‘치맥(치킨+맥주)’을 즐기며 야구를 보는 것은 언감생심. 한순간이라도 경기에서 눈을 떼면 직무유기다.

여기서 질문 하나. 야구를 좋아하는 당신은 이 일을 직업으로 받아들이시겠습니까.

윤병웅 한국야구위원회(KBO) 기록위원(53)과 이주헌 기록위원(48). 두 사람은 각각 2500경기씩, 둘이 합쳐 5000경기 이상 공식기록원으로 야구장을 지켰다. 1990년 KBO에 입사한 윤 위원은 14일 SK-한화의 대전 경기에서 2500경기를 달성했다. 1993년 기록위원이 된 이 위원은 그보다 사흘 전인 11일 한화-두산의 잠실경기에서 2500경기를 채웠다.

야구는 기록의 경기라고 한다. 한국 프로야구의 역사를 살아있는 기록으로 남기고 있는 두 사관(史官)을 19일 서울 잠실구장에서 만났다.

한국시리즈의 감동은 남의 얘기

경기당 두 명의 기록위원이 배치되는 것은 보다 정확한 기록을 남기기 위해서다. 기록위원들은 안타와 실책을 판정하고, 홈런의 비거리를 재며, 누가 승리투수인지를 결정한다. 이렇게 남겨진 기록은 한국 프로야구의 역사가 된다. 기록지만 있으면 아무리 오랜 시간이 흘러도 당시 경기를 재현해 낼 수 있다.

기록원들은 일반 팬들과 야구를 보는 관점 자체가 다르다. 대표적인 예가 끝내기 안타가 나왔을 때다. 팬들은 끝내기 안타의 순간 자체를 즐기면 그만이다. 하지만 기록위원들의 눈은 경기장 곳곳을 좇고 있어야 한다. 이 위원은 “끝내기 안타를 친 타자가 1루만 밟고 끝내느냐, 아니면 2루 베이스까지 밟았느냐가 중요하다. 단타냐, 2루타냐를 결정해야 하기 때문이다. 경기 종료 시간도 체크해야 한다. 끝내기 안타의 감흥은 나중에 집에 가서 하이라이트를 보면서 느낀다”며 웃었다.

윤 위원도 “20년 넘게 한국시리즈 우승 경기를 기록해 왔지만 우승 헹가래를 본 기억이 한 번도 없다. 경기가 끝나면 기록위원들은 곧바로 통계 작업에 들어가야 한다. 우승의 순간을 만끽할 여유가 없다”고 했다.

양준혁의 ‘열정’과 이승엽의 ‘배려’

신인이던 1993년 양준혁은 잘 때린 타구가 안타가 아닌 실책 판정을 받자 곧바로 기록실로 달려와 거세게 항의를 했다. “판정은 번복될 수 없다”는 말을 듣고 돌아서던 양준혁은 홧김에 기록실 문을 발로 세게 걷어찼다. 나무 문은 박살이 났다. 당시 그 판정을 내렸던 윤 위원은 “신인이 건방지다고 하는 사람들도 있었다. 하지만 나는 그런 양준혁이 나쁘게 보이지 않았다. 오히려 야구에 대한 집념이 대단하다고 느꼈다”고 했다.

윤 위원은 2010년 9월 20일 열린 양준혁의 은퇴 경기에서 또 한 번 감동을 느꼈다고 했다. 당시 TV로 경기를 시청했다는 윤 의원은 “그날 앞선 타석에서 3번 삼진을 당한 양준혁이 9회 마지막 타석에서 2루 땅볼을 친 뒤 1루를 향해 ‘전력질주’를 하더라. 신인 때 그랬던 것처럼 양준혁은 마지막까지 열정이 넘치던 선수였다”고 회상했다.

이 위원은 올 시즌을 끝으로 은퇴하는 ‘살아있는 전설’ 이승엽(삼성)과의 일화를 들려줬다. 1990년대 말 어느 날이었다. 그는 이승엽의 텍사스 안타성 타구를 실책으로 판정했다. 이 위원은 “이승엽은 어지간한 일로 항의하는 선수가 아니다. 그런데 그날은 너무 억울했던지 기록실로 찾아와 ‘그게 왜 실책입니까’라고 한마디를 하고 갔다”고 했다. 이튿날 둘은 공교롭게 복도에서 마주쳤다. 이승엽은 인사만 꾸벅 한 채 눈길을 피했다고 했다. 나중에 알고 보니 전날 항의에 대해서 이승엽이 미안해하더라는 거였다. 이 위원은 “이승엽의 인성을 그때 알게 됐다. 안 그래도 미안하던 차에 그 얘기를 듣고 나선 더 미안해졌다. 올해로 선수 생활을 마감하는 이승엽 선수를 혹시 만나게 되면 ‘그땐 정말 미안했다’고 사과하고 싶다”고 말했다.

역사의 현장을 직관하는 특권

‘완벽주의자’의 삶을 사는 게 피곤할 수도 있지만 보람도 크다. 무엇보다 역사에 길이 남을 경기를 직접 지켜보고 기록하는 것은 기록원들만의 특권이다.

윤 위원은 송진우(전 한화)가 KBO리그 최초로 200승을 달성한 2006년 8월 29일 경기를 ‘인생 경기’로 꼽았다. 또 한 경기에서 한 타자가 4홈런을 때려낸 3번의 경기(2017년 SK 최정, 2014년 넥센 박병호, 2000년 SK 박경완)를 모두 지켜봤다. 2014년 서건창(넥센)의 한 시즌 200안타 기록도 그의 몫이었다.

이 위원은 “좋은 기록만 머리에 남는 게 아니다. 삼성 김재걸 코치는 현역 때 유격수로 한 경기에서 4번의 실책을 했다. 기록을 하면서도 ‘아, 정말 얼마나 힘들까’ 하는 연민을 느끼기도 했다”고 했다.

팬들이 열광하는 퍼펙트경기나 노히트노런 같은 대기록이 나오는 경기는 기록원들에게는 가장 보고 싶으면서도, 동시에 가장 피하고 싶은 경기이기도 하다. 그들이 내리는 안타-실책 판정이 대기록을 만들 수도, 반대로 망칠 수도 있기 때문이다.

윤 위원은 “2007년 당시 두산에서 뛰던 외국인 선수 다니엘 리오스가 9회 1사 후까지 퍼펙트 피칭을 한 적이 있다. 강귀태(현대)에게 안타를 맞아 대기록이 날아갔는데, 정말 1구 1구를 살 떨리게 본 기억이 생생하다”고 했다.

이 위원은 “1993년 양 팀 선발 정상흠(LG)과 박은진(태평양)이 경기 중반까지 둘 다 노히트노런으로 가고 있었다. 그런데 지금 같으면 실책으로 줄 타구를 안타로 판정해 박은진의 노히트노런이 날아가고 말았다. 당시 죄책감에 몇날 며칠 동안 식음을 전폐한 적도 있다”고 했다.

야구 기록은 진화한다

요즘은 야구 기록의 ‘전성시대’다. 세이버메트릭스(통계를 이용한 과학적 야구 분석 기법)의 유행에 따라 예전에는 상상도 하지 못했던 다양한 기록들이 수집, 정리, 분석되고 있다. 타구의 방향과 각도, 투수가 던진 공의 분당 회전 수 등은 실제 경기에서도 활발하게 활용되고 있다.

이에 비해 KBO 기록위원들의 공식 기록은 큰 변화가 없다. 공식 기록의 본질은 여전히 야구 경기의 모든 것을 있는 그대로 정확하게 역사에 남기는 것이기 때문이다. 공식 기록은 말 그대로 원재료이자 1차 재료이다.

하지만 KBO 기록에도 서서히 변화의 바람이 불고 있다. 당장 올해부터 뜬공에 대한 구분이 이뤄지고 있다. 예전에는 평범한 중견수 플라이건, 라인드라이브성 타구이건 모두 ‘F8’로 기록됐지만 올해부터 라인드라이브성 뜬공은 ‘L8’로 기록에 남는다. 이 위원은 “현재 기록은 투수와 타격에 비해 수비에 관한 부분이 제대로 반영되지 않고 있다. 경기의 흐름을 바꾸는 호수비 등을 기록으로 표현하는 방안에 대해 연구 중이다”라고 말했다.

윤 위원은 기록의 매력에 대해 이렇게 말했다. “야구는 전통이 만들어지는 스포츠다. 해마다 누적되는 개인 기록과 팀 기록이 합산되면서 전통이 되고 역사가 된다. 우리가 고(故) 최동원과 장효조를 기억하는 것은 그들이 남긴 발자취가 기록으로 남아있기 때문이다. 그 역사가 주는 감동에 팬들이 공감하지 않을 수 없다.”

이헌재 기자 uni@donga.com

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![[박중현 칼럼]‘개혁 주체’에서 ‘개혁의 적’으로 바뀐 尹의 운명](https://dimg.donga.com/a/464/260/95/1/wps/NEWS/FEED/Donga_Home_News/130667355.1.thumb.jpg)

댓글 0