[테마로 본 평창올림픽]경기장의 비밀-강릉 ‘오벌’

‘1m.’

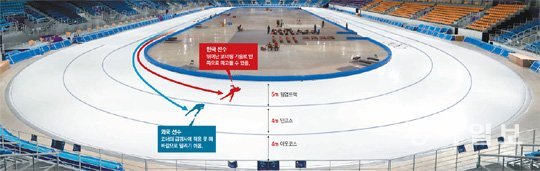

2018 평창 겨울올림픽 스피드스케이팅이 열리는 강원 강릉 스피드스케이팅 경기장(오벌)에는 1m의 비밀이 숨어 있다. 어지간히 눈 밝은 사람도 한눈에 봐서는 알아차리기 힘들다. 하지만 직접 스케이트를 타는 선수들은 그곳에 숨어 있는 큰 차이를 느낀다. 메달 색깔을 바꿀 수 있는 ‘마법의 1m’다.

강릉 올림픽파크 내에 자리 잡은 강릉 오벌은 가로 220m, 세로 120m 크기의 지상 2층, 지하 2층 건물이다. 건축면적이 약 2만5000m²로 기둥 없는 단일 평면 건물로는 국내에서 가장 크다. 철골 및 철근 콘크리트 구조로 규모 6.0의 강진에도 버틸 수 있게 내진 설계가 되어 있다.

스피드스케이팅 세부 종목들은 대부분 인코스와 아웃코스만 사용한다. 유일한 예외가 이번 평창 올림픽부터 정식 종목으로 채택된 매스스타트다. 매스스타트는 코스를 분리하지 않고 웜업 트랙까지 모두 활용할 수 있다.

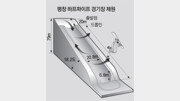

강릉 오벌 건설 공사를 맡은 정병찬 현장소장은 10일 “웜업 트랙의 폭이 늘어나면서 훨씬 가파르고 다이내믹한 곡선 주로가 만들어졌다. 코너를 돌 때 경사가 급해져 코너 적응력이 뛰어난 선수가 유리해진다”고 설명했다. 코너링 능력이 메달 색깔을 확실하게 결정짓게 만들어진 것이다.

그가 말한 코너 적응력이 뛰어난 선수들이란 바로 대한민국 선수들이다. 어릴 적부터 롱 트랙을 중심으로 훈련해 온 외국 선수들과 달리 한국 선수들은 쇼트트랙에서 스피드스케이팅으로 전향한 선수가 많다. 남자 장거리 스피드스케이팅의 간판 이승훈(30·대한항공)과 여자 장거리 기대주 김보름(25·강원도청) 등이 대표적이다.

윤의중 대한빙상경기연맹 스피드스케이팅 경기이사는 “강릉 오벌의 곡선 주로는 다른 나라 경기장과는 비교할 수 없을 정도로 경사가 크다. 남은 기간 코스 적응 훈련을 거치면 우리나라 선수들이 더 유리할 수 있다”고 말했다. 한국 스피드스케이팅 대표팀은 강릉 오벌에서 평창을 대비한 마지막 적응 훈련을 실시할 계획이다.

안타깝게도 강릉 오벌은 여전히 사후 활용 계획이 정해지지 않고 있다. 강원도의 한 관계자는 “테스트 이벤트를 통해 외국 선수들에게도 호평받은 명품 경기장인 만큼 대회 후에도 적극 활용하는 방향으로 결정되었으면 한다”라고 말했다.

강릉=이헌재 기자 uni@donga.com

테마로 본 평창올림픽 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

동아광장

구독

-

교양의 재발견

구독

-

전승훈 기자의 아트로드

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

댓글 0