같은 팀에 왼쪽 날개 공격수 B와 C가 있습니다. 현재까지 11경기에서 B는 공격 효율 0.358, C는 0.246을 기록하고 있습니다. 공격 효율 0.358은 공격 점유율 15% 이상을 기록 중인 선수 가운데 현대건설 센터 양효진(0.360)과 사실상 공동 1위 기록이라고 할 수 있습니다. 날개 공격수 중에는 B 선수가 제일 공격 효율이 높습니다.

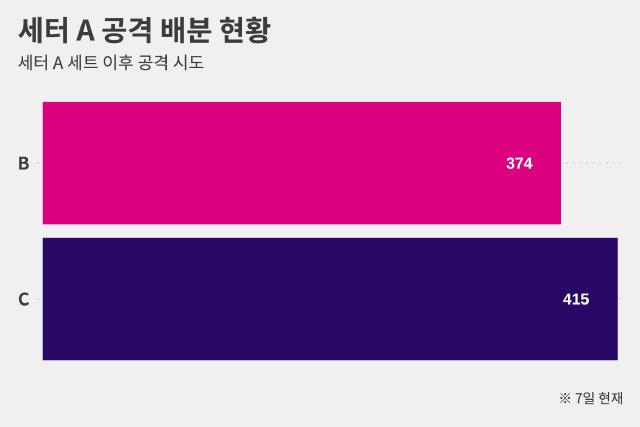

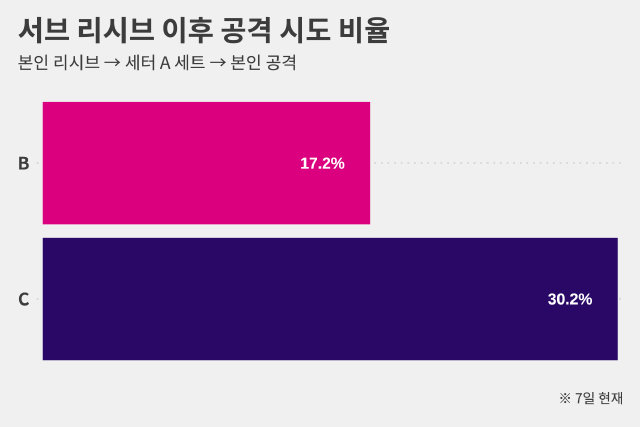

그저 C가 상대 서브를 훨씬 많이 받아서 생긴 일 아닐까요? A가 세터일 때 두 선수가 서브 리시브 이후 공격을 시도한 비율을 따져 보면 C는 30.2%로 17.4%에 그친 B보다 1.7배 이상 높습니다.

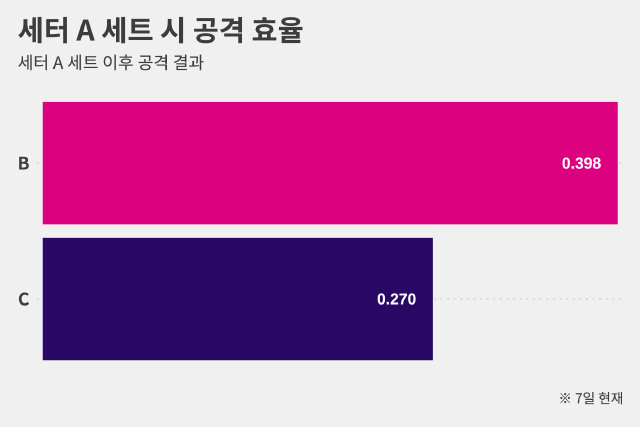

혹시 A, B 사이는 호흡이 엉망이지만 A, C 사이는 찰떡 호흡을 자랑해 그런 건 아닐까요? A가 세팅한 공을 상대 코트를 향해 날렸을 때 B는 공격 효율 0.398을 기록했습니다. C는 69.8% 수준인 0.270에 그쳤습니다.

사정이 이런데도 A가 B보다 C를 선호하는 이유가 뭔지 이 ‘배알못’ 기자에게 설명해주실 분 어디 안 계신가요?

황규인기자 kini@donga.com

발리볼 비키니 >

구독

이런 구독물도 추천합니다!

-

부동산 빨간펜

구독

-

HBR insight

구독

-

양종구의 100세 시대 건강법

구독

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘세터 A는 왜 공격수 B보다 C를 선호할까?’ 그 후일담 [발리볼 비키니]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2020/12/22/104596182.3.jpg)

댓글 0