올해 ‘잠실 라이벌전’의 승자도 역시 두산이었습니다. 정규시즌 4위 두산은 7일 서울 잠실구장에서 열린 2021 KBO리그 준플레이오프(준PO·3전 2승제) 최종 3차전에서 LG(정규시즌 3위)를 10-3으로 꺾고 플레이오프에 진출했습니다.

시리즈 전까지만 해도 LG의 우세를 점치는 전문가들이 많았습니다. LG는 정규시즌 마지막까지 선두 다툼을 했습니다. 반면 두산은 마지막 날까지 포스트시즌 진출 여부를 알 수 없는 살얼음판을 걸었지요.

하지만 막상 뚜껑을 열어 보니 완전히 달랐습니다. 포스트시즌 같이 큰 무대에서 ‘슈퍼 플레이’는 팀 전체의 기세를 살립니다. 1회말 수비에서 나온 중견수 두산 정수빈의 다이빙캐치가 대표적입니다. LG 선두 타자 홍창기가 친 좌중간 장타성 타구를 몸을 날려 잡아냈습니다. 2회말 수비에서도 구본혁의 우중간 안타성 타구를 몸을 날려 잡아냈습니다.

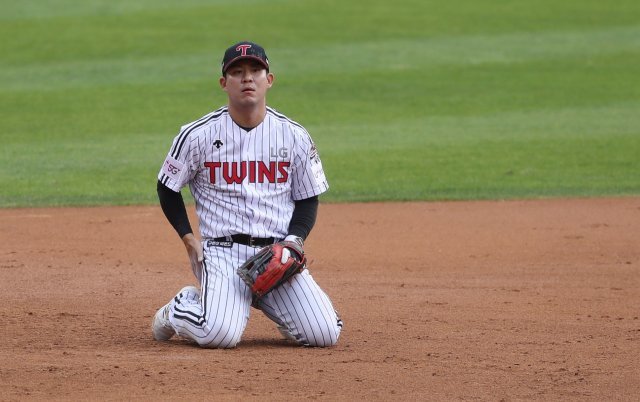

1994년 한국시리즈 우승을 마지막으로 이제 30년 가까이 우승과 인연을 맺지 못한 LG로 서는 두산을 넘지 않고서는 우승을 하기 쉽지 않습니다. 2000년대 초중반 암흑기를 비롯해 2010년대 들어서는 LG는 번번이 두산 때문에 더 높은 곳을 향하지 못했습니다. 바로 지난해에도 LG는 준플레이오프에서 만난 두산에 2연패하며 꿈을 이루지 못했지요. 올해 준플레이오프를 포함해 2000년대 치른 4번의 ‘가을잔치’ 무대에서 LG는 4번 모두 두산에 무릎을 꿇었습니다.

하지만 한 때는 LG 선수들이 두산을 기 싸움에서 압도한 적이 있었습니다. 1990년대 ‘신바람 야구’ 시절의 일입니다.

당시 LG는 모든 구단 선수들이 가고 싶어 하는 선망의 구단이었습니다. 구단의 지원은 든든했고, 선수들은 야구를 잘했습니다. 1994년 신인 3인방으로 한국시리즈 우승을 합작했던 류지현-김재현-서용빈 3인방은 얼굴까지 잘 생겨 팬들의 인기를 독차지했습니다.

당시에도 올해처럼 LG는 정규시즌 3위, OB는 정규시즌 4위로 준플레이오프에서 맞붙었지요. 10월 9일 열린 1차전은 역전에 재역전을 거듭하는 혈전이었습니다. OB가 먼저 도망가면 LG가 따라가는 양상이었지요. 두 팀은 정규이닝까지 승부를 내지 못한 채 연장전에 돌입하게 됩니다. 그리고 그 끝은 OB로서는 허무 그 자체였습니다. 연장 10회말 1사 2루에서 김재현의 평범한 2루수 땅볼을 OB 2루수 캐세레스가 가랑이 사이로 빠뜨렸고, 2루 주자 이준용이 결승점을 뽑은 것이지요. KBO리그 포스트시즌 역사상 처음 나온 끝내기 실책이었습니다. LG는 그 기세를 이어 2차전에서는 OB를 14-5로 대파하고 플레이오프에 진출했습니다.

흥미롭게도 당시 LG의 톱타자 겸 주전 유격수는 류지현 LG 감독이었고, 두산 김태형 감독은 2차전에서 선발 포수로 마스크를 썼습니다. 그날이 LG가 포스트시즌에서 마지막으로 두산을 이긴 시리즈였습니다. LG에 그런 날이 다시 올까요. 그런 날을 만들지 못하고는 LG가 꿈에 그리는 한국시리즈 우승 트로피도 요원할 수밖에 없을 것 같습니다.

-

- 좋아요

- 0개

-

- 슬퍼요

- 0개

-

- 화나요

- 0개

![‘퍼펙트’를 ‘퍼펙트게임’이라 부르지 못한 SSG 폰트의 비애[이헌재의 B급 야구]](https://dimg.donga.com/a/180/101/95/2/wps/NEWS/IMAGE/2022/04/04/112684964.3.jpg)

댓글 0