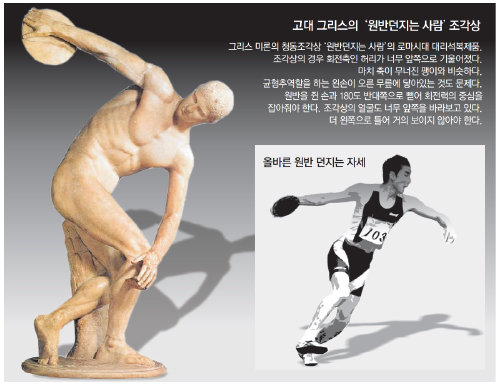

조각상 ‘원반 던지는 사람’처럼 던지면? 회전축 무너져 원반 코앞에 내동댕이

원반던지기는 그리스 고대올림픽(기원전 776년∼기원후 394년)에서 최고 인기 종목이었다. 우승자는 올림픽 최고스타였다. 레슬링도 인기 종목이었지만 원반던지기에는 못 미쳤다. 오죽하면 청동조각상 ‘원반 던지는 사람(Discobolos)’까지 만들어졌을까. 이 조각은 그리스의 미론이 기원전 485년경 빚은 걸작이다(현재 남아있는 것은 로마시대의 대리석 복제품).

미론의 조각상은 복부 허리 엉덩이 허벅지로 이어지는 ‘파워존의 근육’이 금방이라도 원반을 날려 보낼 듯 생생하다. 어깨 가슴의 미세근육과 빨래판 같은 갈비뼈도 극히 사실적이다. 팽팽한 근육 역동적인 몸짓, 반면 아무 표정 없는 담담한 얼굴. 긴장과 절제의 어우러짐이 빼어나다.

원반은 판이 넓어 공기저항이 크다. ‘안에서 밖으로 돌게(시계방향)’ 스핀을 걸어줘야 저항이 최소화된다. 적당한 맞바람이 불어주면 더 멀리 날아간다. 창던지기도 마찬가지이다. 비행기가 양력(공기저항이 위로 밀어 올리는 힘)을 받아 떠오르는 것과 같은 이치다. 초속 10m의 맞바람은 5m 정도 더 날아가게 해준다. 반대로 뒤에서 부는 바람은 약 8%나 비거리를 줄인다.

그런데 이 같은 ‘원반던지기의 과학’을 미론의 조각상에 적용해 분석하면 의외의 결론이 나온다. 조각상은 예술작품일 뿐 실전과는 거리가 멀다. 우선 허리가 앞쪽으로 너무 기울어져 있다. 무게중심이 앞쪽에 쏠려 몸이 원 밖으로 나가 버리기 십상이다. 또 회전에너지가 온전히 저장되지 않고 낭비된다. 회전축이 무너진 팽이가 금세 멈춰 서는 것과 같다.

왼손이 오른 무릎에 가까이 있는 것도 문제다. 왼손은 얼굴과 함께 오른손의 회전력을 잡아주는 균형추 역할을 한다. 따라서 원반을 쥔 오른손과 180도 반대쪽 위로 향해야 한다(팔꿈치를 ‘ㄱ’자로 굽히는 것은 관계없다). 당연히 얼굴도 왼쪽으로 더 틀어져 있어야 한다. 한마디로 조각상의 ‘원반 던지는 자세’는 많이 잘못된 것이다. 만약 조각상처럼 던진다면 원반은 엉뚱한 곳으로 날아가거나, 코앞에 내동댕이쳐질 가능성이 크다. 아니 그러기 전에 선수가 허리를 쥐고 주저앉을지 모른다.

그리스 사람들은 구리원반을 사용했다. 요즘 원반은 테두리와 코어(핵)는 금속이고 몸체는 나무 고무 플라스틱이다. 가운데가 볼록해 회전이 걸릴수록 멀리 나간다. 하지만 그만큼 던지기가 어렵다. 엄지를 뺀 네 손가락을 벌려 쥔다. 검지 중지를 어떻게 쓰느냐가 키포인트다.

원반던지기는 육상에서 여자기록(76.80m)이 남자(74.08m)보다 앞선 유일한 종목이다. 여자 원반의 무게(1kg)는 남자 원반의 절반에 불과하기 때문이다. 원반던지기는 독일 북동유럽이 전통적으로 강세다. 팔이 길고 천하장사들이 많다. 남녀 모두 옛 동독 선수가 세계기록을 가지고 있다.

대구대회에서 남자는 2009 베를린 대회 챔피언 독일의 로베르트 하르팅과 ‘떠오르는 별’ 폴란드의 피오트르 마와호프스키가 우승을 다툴 것으로 보인다. 베이징 올림픽 금메달리스트 에스토니아의 게르드 칸테르도 만만치 않다. 여자는 베이징 올림픽 우승자 미국의 브라운 트래프턴, 쿠바의 야렐리스 바리오스, 크로아티아의 산드라 페르코비치가 삼파전을 벌일 것으로 보인다.

스포츠의 기록은 언젠가 깨진다. 반면 예술은 길다. 조각상 ‘원반 던지는 사람’도 마찬가지다. 비록 운동역학적으로는 문제가 많이 있을지라도 그 예술적 생명력은 장구할 것이다.

김화성 기자 mars@donga.com