◇도쿄대학 불교학과/정상교 지음/336쪽·1만5000원·동아시아

개인적 에피소드로 풀어쓴 求道記

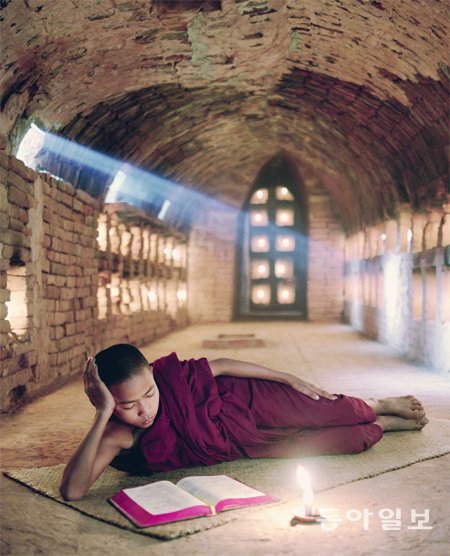

일본 오사카 동광원의 관세음보살상. 산스크리트어 아발로키테슈바라를 번역한 이 보살의 한자이름은 4세기 서역 출신 승려 쿠마라지바가 번역한 관세음보살과 7세기 중국 승려 현장이 번역한 관자재보살 2가지가 있다. 동아시아 제공

왜 이런 말로 경전을 시작했을까. 초기 불교에서 붓다의 설법은 암송으로만 전승됐다. 그래서 시간이 오래 지난 뒤 각자 암송한 내용이 맞는지 서로 맞춰볼 필요가 있었다. 붓다가 숨진 뒤 200여 년간 4차례의 결집이 이뤄졌다. 이때 암송에 나선 고승들이 “전 이렇게 들었습니다”라며 말문을 열었던 것이다.

불교는 인도에서 탄생했지만 그 주요 경전은 중국과 티베트에 가장 많이 남아 있다. 티베트불교가 세계적으로 각광 받는 이유 중 하나다. 그 티베트에서 8세기 중국 선종을 대표하는 마하연과 인도 교종(대승불교)을 대표하는 카말라실라 간에 일대 교리논쟁이 펼쳐져 카말라실라가 승리했다는 것을 아는 한국 불교도가 얼마나 될까. 동아시아 제공

원래 불교에선 부처님의 말씀과 그를 둘러싼 해석을 중시했다. 한국에선 조선시대 들면서 사라진 교종(敎宗)의 전통이다. 즉 경전공부와 치열한 논리싸움을 중시하는 주지적 요소가 강했다. 그런데 직관적 깨달음을 강조하는 선불교 위주의 한국불교에서 이런 이론적 전통이 탈각됐다.

불교를 믿는 집안에서 태어났지만 ‘부처님 가르침은 동네 막걸리집 욕쟁이 할머니 수준과 비슷하다’고 생각했던 저자(40)는 서른한 살의 나이에 불교를 배우러 대학에 재입학한다. 해외 유학을 보내준다는 말에 혹해 국내에 딱 네 개밖에 없는 불교학과에 들어간 것. 하지만 거기서 통념과 다른 불교를 만나면서 충격과 경악을 거듭하다가 급기야 일본 도쿄대 인도철학-불교학과 대학원에서 7년째 산스크리트어와 티베트어를 배우며 불교 연구에 매진하고 있다.

이렇게 써놓고 보면 저자가 굉장한 선지식 같지만 그렇지 않다. 경상도 사투리를 구수하게 구사하는 그는 불교를 피상적으로 이해하는 독자의 눈높이에 맞춰서 능청맞은 ‘구라’를 풀어낸다. 이를 위해 백수건달로 편하게 살겠단 속셈으로 불교학에 뛰어들었다가 한문은 물론 산스크리트어, 팔라어, 티베트어, 일본어까지 공부하며 곡소리 내기 바쁜 자신을 희화화한다. 불교 하면 떠오르는 인도나 중국과 한국의 학자가 아니라, 유럽과 일본 학자들이 주름잡는 불교 연구의 현실도 꼬집는다.

소승과 대승, 유식불교와 중관불교, 교종과 선종, 다양한 불교용어와 개념의 기원과 변천 과정도 풀어준다. 사고뭉치 문제아였다가 성철 스님을 만나기 위해 일주일간 매일 3000배를 하고 나서 공부벌레가 돼 서울대 법대에 합격한 뒤 화려한 여성 편력을 접고 승려가 된 사촌형의 흥미로운 실화도 곁들여 책을 잡으면 쉬이 놓기 어렵다.

권재현 기자 confetti@donga.com