치사율, 일반교통사고의 6배

본보 권오혁 기자가 8일 서울 강남구 테헤란로 강남경찰서 앞 도로에서 차량 100m 후방에 안전삼각대를 펼치고 경광등을 들어올리며 안전 수신호를 보내고 있다. 일반도로에서 차량이 갑자기 고장 나 멈춰선 상황을 가정한 것이다. 최혁중 기자 sajinman@donga.com

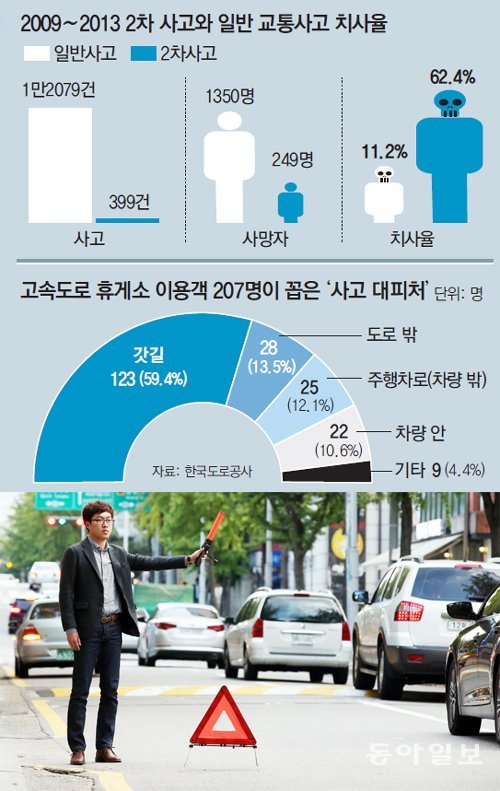

○ 사고 나면 사망할 확률 62.4%

고속도로에서 벌어지는 2차 사고는 일반 교통사고보다 발생 시 사망 확률이 여섯 배나 높다. 1차 사고가 났거나 갑자기 차량이 고장 나 고속도로에 서 있다가 뒤에서 달려오던 차량에 희생되는 사례가 대부분이다. 한국도로공사에 따르면 2009∼2013년 동안 고속도로 2차 사고 399건으로 249명이 숨졌다. 사고가 나면 목숨을 잃을 확률이 62.4%에 달하는 셈이다. 같은 기간 일반 교통사고 치사율은 11.2%(1만2079건 중 사망 1360명)였다.

사고가 났다면 탑승자는 차량 후방에 삼각대를 설치한 뒤 최대한 빨리 도로 밖으로 벗어나는 게 최우선 수칙이다. 안전조치를 했더라도 차량 내부나 도로 위는 물론이고 갓길에 서 있어도 2차 사고 위험에 노출된다. C 씨(49)는 2월 13일 오전 7시 30분경 서해안고속도로 조남분기점 인근 목포 방향 갓길에서 후방 70m 지점에 삼각대를 설치해 두고 왼쪽 앞 타이어를 교체하다가 전방주시를 소홀히 한 5t 트럭에 치여 숨졌다.

운전자가 삼각대를 차량 후방에 설치하곤 그 자리에서 경광등을 들고 수신호를 하는 게 안전수칙처럼 인식돼 있지만 오히려 사망사고를 부를 수 있다는 게 전문가의 지적이다. 김동국 도로공사 교통사고분석차장은 “도로 밖으로 나가는 게 위험한 상황이면 차량 50m 앞으로 몸을 피해야 2차 사고가 나더라도 인명피해를 방지할 수 있다”고 말했다.

2차 사고는 일반 교통사고보다 치명적인 인명 피해를 불러올 가능성이 높지만 기본적인 안전수칙에 대한 인식조차 미약한 편이다. 도로공사가 7월 고속도로 휴게소 이용객 207명에게 고속도로에서 차량이 멈췄다면 어디로 대피할 것인지 물었더니 ‘도로 밖’이라는 정답을 말한 운전자는 13.5%(28명)에 그쳤다. 갓길로 피하겠다는 운전자가 59.4%(123명)에 달했고 차량 밖(12.1%·25명)이나 차량 안(10.6%·22명)에 있겠다는 운전자도 22.7%나 됐다.

○ 삼각대 설치거리 50m 이하로 줄여야

장택영 삼성교통안전문화연구소 수석연구원은 현행법이 현실과 동떨어져 있다고 지적했다. 시속 100km 이상으로 달리는 차량이 난무한 고속도로에서 사람이 100∼200m 걸어가는 행위 자체가 2차 사고를 유발할 수 있다는 것이다. 100m는 성인 남녀가 대략 1분 정도 걸어야 하고 뛰어도 20초 정도 걸리는 긴 거리이기에 삼각대 설치 거리를 선진국처럼 30∼50m로 줄여야 한다는 주장이다. 영국은 모든 차량이 45m 후방에, 미국은 트럭과 버스만 30m 후방에 삼각대를 설치하도록 법으로 정하고 있다.

삼각대 설치 거리를 줄이려면 반사체가 빛을 되돌려 보내는 재귀반사 성능을 높여야 한다. 박민재 한국3M 도로교통안전사업부 대리는 “현재 쓰이는 빨간색 반사체를 형광오렌지색으로 바꾸고 반사지 성능을 높이면 보다 먼 거리에서도 쉽게 삼각대를 볼 수 있다”며 “눈높이에 있는 트렁크에 부착해도 멀리서 볼 수 있는 삼각대를 개발하면 바닥에 설치해야 해 시야에 잘 띄지 않는 기존 삼각대의 단점을 보완할 수 있다”고 말했다. 어두운 밤에 사고를 알리기 위해 쓰이는 불꽃신호기는 법으로 정한 안전도구지만 규제에 묶여 폭넓게 보급되지 못하고 있다. 사고 팔 때 경찰청의 허가를 받아야 하는 화약류로 분류돼 있어 정작 차량이 많이 다니는 휴게소나 정비업소에서 사고 팔 수 없기 때문이다.

조동주 djc@donga.com·권오혁 기자