[출산 없이 미래 없다]<2>일찍 낳아야 더 낳는다

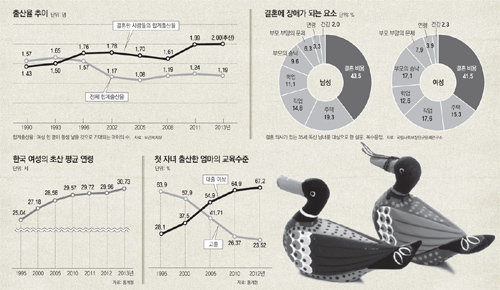

현재 저출산 추세가 20년 후까지 이어지면 대한민국은 파국을 맞을 거라는 전망이 나온다. 합계출산율(여성 한 명이 평생 낳을 것으로 예상되는 아이 수)이 2005년 최저점인 1.08명을 찍은 뒤 정부가 본격적으로 저출산 대책을 추진해왔지만, 사실상 실패했다는 평가가 나온다.

○ 일단 결혼만 하면 한두 명은 낳아

그동안 정부의 저출산 대책은 무상보육, 양육수당 등 아이를 낳은 이후의 지원에 방점이 찍혀 있었다. 2011년 4조8000억 원이던 영유아 보육·교육비 예산은 지난해 약 10조4000억 원까지 증가했다. 전체 저출산 예산(약 14조4000억 원)의 71.9%가 보육에 치중된 것이다.

하지만 보육 위주의 저출산 정책은 기혼 여성의 취업엔 도움을 줬지만, 신생아 수를 늘리는 데는 별 영향을 주지 못했다. 더구나 미혼자 비율이 2005년 37%(483만9000명)에서 2011년 41%(516만6000명)까지 높아지면서 전체 출산율에 악영향을 줬다.

이에 정부는 저출산 정책의 패러다임을 보육에서 ‘초혼 연령 낮추기’로 전환키로 가닥을 잡았다. 초혼 연령을 떨어뜨려야 둘째, 셋째까지 낳을 가능성이 높기 때문이다. 2012년 국내 초혼 연령은 30.5세로 경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 영국(30.7세)에 이어 두 번째로 높다. 조영태 서울대 보건대학원 교수는 “35세 이후에 결혼을 하면 아이를 두 명 이상 낳기를 기대하기 어렵다”며 “저출산은 국가의 미래에 관한 문제다. 초혼 연령을 떨어뜨리기 위해 다소 파격적인 지원책까지 고려해야 한다”고 강조했다.

○ 국립대 기숙사 5% 기혼자에게 제공

특히 신혼부부의 주택 마련 비용을 경감시키는 것이 핵심이다. 현재 신혼부부가 주택을 구입하거나 전셋집을 구할 때 국민주택기금에서 대출을 해주지만, 부부 합산 연소득이 5500만 원 이하일 때만 이용할 수 있다. 사실상 중견기업을 다니는 맞벌이 부부는 이용이 어려워 기준 완화가 필요하다는 지적이 끊이지 않고 있다.

학업을 진행하면서도 결혼을 선택할 수 있게 국립대학 기숙사의 5%를 기혼자에게 제공하는 것도 대안이다. 교육부가 2017년까지 4010억 원을 들여 1만3000여 명을 수용할 국립대 기숙사를 확충하고 있는데, 이를 활용하자는 의견도 있다.

장기적으로는 ‘선 취업 후 대입’을 확산시켜야 한다. 대학을 가지 않아도 자리를 잡고 결혼을 고려할 수 있는 사람들의 비율을 늘려야 한다는 얘기다. 마이스터고 등 고등학교를 졸업하고 정부가 지정한 우수 중소기업에 취업하면, 향후 안정적인 대학 진학과 학비 지원을 정부가 보증하자는 것이다.

최슬기 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 교수는 “한 대기업의 신입사원 평균 나이가 30세를 넘길 정도로 사회 진출이 늦어지고 있는데, 이래서는 초혼 연령을 떨어뜨리기 어렵다”며 “신혼부부에 대한 대책이 빈곤층과 차상위계층 정도를 대상으로 하는 경우가 많은데, 중간층도 지원 혜택을 받아야 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있다”라고 말했다.