5·18 당시 초등생 일기-취재수첩 35년만에 ‘햇빛’… 5·18민주화운동기록관 개관

흑백사진-영상 등 8만여점 보관… 총탄구멍 난 유리창도 전시

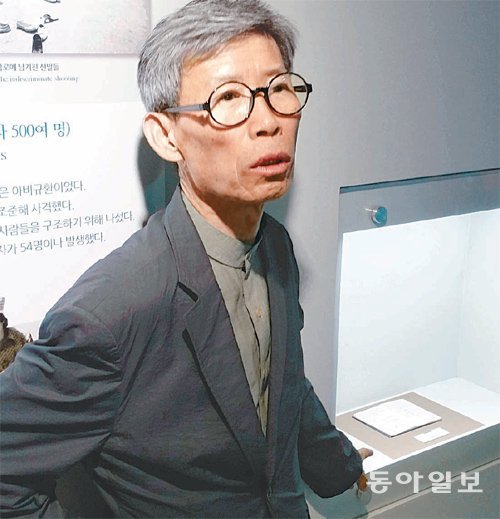

나의갑 씨가 5·18민주화운동기록관 2층 전시실에서 자신이 작성한 취재수첩을 가리키며 1980년 5·18민주화운동 당시 상황을 설명하고 있다. 정승호 기자 shjung@donga.com

1980년 5·18민주화운동 당시 어린 소녀의 눈에 비친 광주는 그야말로 ‘공포’ 자체였다.

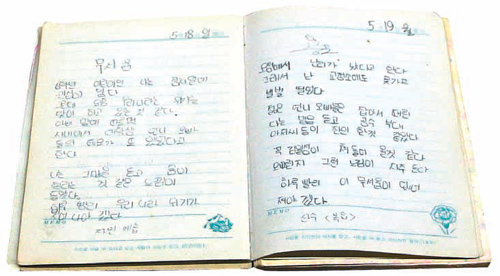

김현경 씨(47·여)는 지산동 광주지방법원 뒤편 주택에 살았다. 초등학교 6학년이었던 김 씨는 아버지로부터 광주의 참상을 전해 듣고 몸서리를 쳤다. 김 씨의 아버지는 당시 동아일보 광주 주재기자였던 김영택 전 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원(2014년 작고)이었다. 김 전 위원은 18일 오전 금남로에서 대학생들과 경찰이 충돌하는 것을 목격한 때부터 13일간 5·18민주화운동 취재수첩을 작성했다. 그는 아비규환의 상황 속에서도 취재수첩에 당시의 상황을 분 단위로 적었다. 그의 취재수첩 3권은 2011년 5월 유네스코 세계기록유산으로 지정됐다. 현경 씨의 일기장은 13일 개관한 5·18민주화운동기록관 2층 전시실에 아버지의 취재수첩과 2m 떨어진 곳에 놓여 있다.

5·18민주화운동기록관 2층에 전시된 김현경 씨의 일기장. 김 씨는 당시 동아일보 기자인 아버지에게 광주의 참상을 전해듣고 일기를 썼다. 5·18민주화운동기록관 제공

당시 현장 취재기자로 활동했던 나의갑 씨(66·전 전남일보 기자)의 취재수첩도 기록관 개관과 함께 처음으로 공개되는 기록물이다. “MBC 불 9:30, 7:30 CCC 시체 3구, KBS 아침에 불타, 장갑차 탈취 호텔 앞 오전 10:00. 버스 몰고 와 연도 시민들 박수.”

파란 펜으로 휘갈겨 쓴 나 씨의 취재수첩 속 짤막한 메모는 1980년 5월 20일과 21일의 긴박했던 상황을 생생하게 전하고 있다. 나 씨는 당시 4년 차 사회부 기자였다. 18일 금남로에서 계엄군의 무차별적인 구타와 연행을 목격하고 기사를 작성했지만 신문에는 한 줄도 실리지 않았다. 전남북계엄분소의 사전 검열 탓이었다. 21일자부터 신문 발행이 중단됐지만 그는 “반드시 기록을 남겨야 한다”는 생각에 펜과 수첩 하나를 들고 금남로를 누볐다. 계엄군의 눈을 피해 골목길에서 메모를 하고 시민들을 만나 광주 외곽 상황을 취재했다. 수첩이 크면 눈에 띌 것 같아 손바닥만 한 사원용 수첩에다 메모를 했다. 나 씨는 “17일부터 20일까지 상황을 기록한 수첩이 있었는데 이사하면서 잃어버려 너무나 아쉽다”며 “그날의 기록물이 민주주의와 인권교육 자료로 활용되길 바란다”고 말했다.

5·18민주화운동기록관에는 유네스코 기록유산에 등록된 85만8904쪽의 5·18기록물과 각종 흑백사진, 필름, 영상, 자료, 참가자 증언, 외국인 음성자료 등 8만1475점의 자료가 보관돼 있다.

이 중에는 5·18 당시 무차별적인 기총 사격 정황이 담긴 자료도 있다. 1층에 전시된 총탄 구멍 난 유리창은 1980년 5월 당시 금남로 3가에 위치했던 광주은행 옛 본점 건물에 있던 것이다. 당시 계엄군이 쏜 총탄이 도심 한복판 건물과 도로 등으로 날아들었던 참극을 증언하고 있다. 가로 1.6m, 세로 1.7m 크기의 유리창에는 지름 5cm 크기의 총탄이 관통한 흔적이 있다. 가로 0.8m, 세로 1.7m의 작은 유리창 2장에는 지름 2.5cm 크기의 구멍이 뚫려 있다. 이 사료는 광주은행이 1997년 본점을 이전하면서 광주시에 기증한 것이다.

문의 062-613-8294

정승호 기자 shjung@donga.com