[日 징용현장 세계유산 등재 난기류]국제기념물유적協, 등재심사 평가보고서 공개

이 같은 내용은 이코모스가 유네스코 세계유산위원회 홈페이지에 공개한 ‘세계문화유산 등재심사 평가보고서’(총 353쪽) 전문을 본보가 직접 분석해본 결과 확인됐다. 이 보고서는 94쪽에서 ‘일본이 제출한 서류에는 중공업, 조선, 탄광 등의 몇 가지 산업시설에서 서구로부터 받아들인 ‘기술적인 과정’만 반영하고 있지 산업기술이 가져온 복잡하고 광범위한 사회 정치적 변화를 제시하지 못하고 있다. 자료를 충분히 보완해야 한다’고 적고 있다.

유네스코는 ‘산업혁명 유산’에 대한 정의를 ‘사회 정치적 변동이라는 대전제(prerequisite) 아래 대학을 개설하고, 통신망과 철도, 해상 운송을 가능케 하는 등 사회 교육 의료 정치적 분야에서 낡은 봉건 시스템을 무너뜨리는 데 영향을 준 시설물’이라고 하고 있다. 따라서 ‘산업혁명 세계문화유산’으로 등재되려면 해당 시설물들이 기술 진보뿐 아니라 사회 정치적 변화에 얼마나 기여했는지를 적시해야 한다는 것이다. 이런 의미에서 보고서는 ‘일본이 신청한 시설들은 산업혁명의 전체적인 범위(full scope of the Industrial Revolution)를 담고 있지 못하다고 판단된다’고 적시했다.

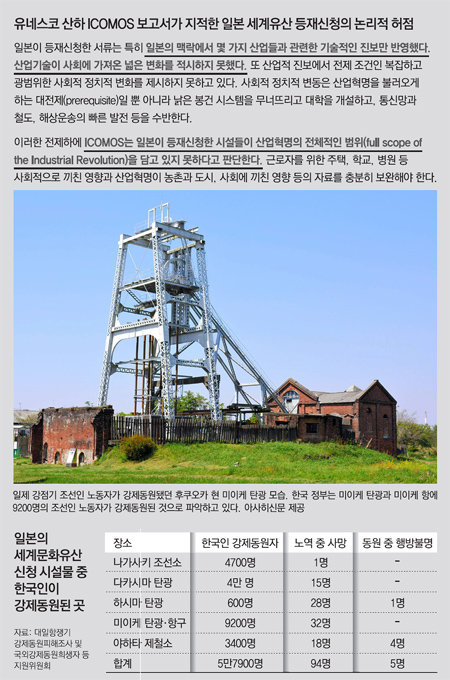

일본은 이 시설물들을 세계문화유산으로 올리기 위해 2001년부터 무려 14년간 공을 들여왔다. 치밀하기로 유명한 일본이 왜 이런 허점을 보인 것일까. 답은 태평양전쟁(1941∼1945년) 당시 벌어졌던 조선인 및 중국인의 전시 강제노동 사실을 숨기려는 데서 찾을 수 있다.

일본은 등재 신청한 23개 시설물에 대한 설명 자료에서 ‘1850년대부터 1910년까지 서양 기술을 전통 문화와 융합해 산업국가를 형성한 궤적을 보여 준다’면서 해당 시설물들이 산업혁명에 기여한 기간을 메이지시대(1890∼1910년)로만 한정했다. 시설물들에 대한 이름도 ‘메이지 일본 산업혁명 유산’이라는 제목을 붙였다. 이렇게 시대를 한정하다 보니 시설물들이 가진 역사적 기여를 제대로 담지 못하고 기술적 진보만 강조할 수밖에 없었던 것이다.

시모무라 하쿠분(下村博文) 문부과학상은 이달 초 배경을 설명하면서 “우리가 신청한 23개 산업시설은 1910년 이전 이야기이다. 거기에 강제적으로 조선인의 노동이 행해진 것은 아니다. 시대가 완전히 다르다”고 했었다.

이코모스는 1965년 설립된 유네스코 산하의 자문기구로 세계유산 등재를 위한 전문가 심사를 맡고 있다. 144개국의 미술사학자, 역사학자, 건축학자 9500명이 회원으로 등록돼 있지만 일본의 영향력은 엄청난 것으로 알려졌다. 1999년 동양인 최초로 유네스코 사무총장에 오른 일본인 마쓰우라 고이치로(松浦晃一郞) 사무총장이 10년간 재임할 당시 일본 정부가 이코모스에 많은 자금을 지원했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 최종 보고서에서 문화유산의 정체성 문제까지 거론하며 일본에 대한 권고를 담은 것은 강제징용 역사가 포함된 시설물이 어떻게 세계문화유산이 될 수 있느냐는 한국 정부의 주장이 설득력이 있다는 것을 인정한 것으로 보인다.

파리=전승훈 raphy@donga.com / 도쿄=박형준 특파원 / 이현수 기자