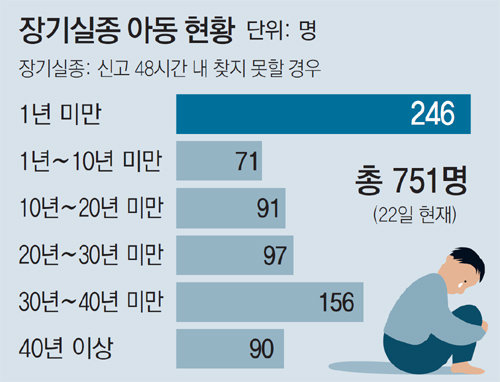

25일 ‘실종아동의 날’… 피눈물 부모들

42년째 정훈엄마

“용돈 쥐여준게 마지막 될줄이야… 혹시 몰라 원양어선까지 뒤져”

26년째 소희엄마

“20대가 된 딸 몽타주 의뢰했더니 나와 꼭 닮은 모습에 가슴 더 아려”

전길자 씨가 아들 이정훈 씨의 실종 당시 사진과 현재 모습추정사진을들고있다.손가인기자 gain@dong.com

빛바랜 신문지만큼이나 어머니 전길자 씨(68)의 두 손은 푸석푸석했다. 아들 이정훈 씨(당시 3세)는 1973년 3월 18일 서울 서대문구 대현동 집 앞 공터에서 놀다가 실종됐다. 아들은 어느덧 40대 중반이 됐을 나이지만 전 씨는 아직도 아들을 ‘내 아이’라고 부르며 “출근하는 아버지를 따라가겠다고 떼쓰는 정훈이에게 100원을 쥐여준 게 후회스럽다”며 한숨을 내쉬었다.

아들을 찾기 위해 원양어선까지 뒤지고 다녔다. 전국에 있는 선착장을 돌며 거뭇거뭇한 뱃사람 중에 혹시 아들이 있는지 살폈다. 사고로 장애가 생겼을지 모른다는 생각에 장애인보호시설도 찾았다. 한번은 제보를 받고 경북 의성군의 한 불법 장애인 보호시설을 찾았지만 그곳에서 본 건 깡통에 담긴 밥을 주워 먹고 있던 장애인들의 열악한 환경뿐이었다. 전 씨는 아들이 이런 모습으로 살고 있지 않을지 걱정스러운 마음에 가슴이 미어졌다.

전 씨는 “노점상들은 ‘장사에 방해를 받는다’며 부모들을 쫓아내기도 한다”며 “잃어버린 아이 찾는 게 뭐 그렇게 잘못된 일인지 모르겠다”고 울분을 토했다. 이 씨는 “나도 아이 찾는 TV 프로그램을 보면서 ‘어쩌다 애를 잃어버려서 저기서 울고 있나’ 생각했던 사람”이라면서 “누구에게나 일어날 수 있는 일인데 너무 남의 일 보듯 한다”며 울먹였다. 나눠 줬던 전단이 길바닥에서 사람들 발에 밟힐 때 마음이 찢어진다고 했다.

실종아동의 부모 눈엔 아이를 찾기 위한 시스템도 실망스럽기만 하다. 보호시설(미아 시설, 장애인 보호시설 등)에 있는 실종자의 신원을 파악하는 것조차 불가능하다. 최근 정부가 다중이용시설에서 미아 신고가 들어오면 경보를 발동하고 10분 동안 출입구를 통제하는 제도인 ‘코드 아담’도 도입했지만 아직 제대로 운영되고 있는 곳은 없다. 전 씨는 “실종아동 담당 경찰관의 임기는 3년이다. 이 임기를 마치면 다른 부서로 자리를 옮겨가 지속적인 수사가 불가능하다”고 지적했다.

손가인 기자 gain@donga.com