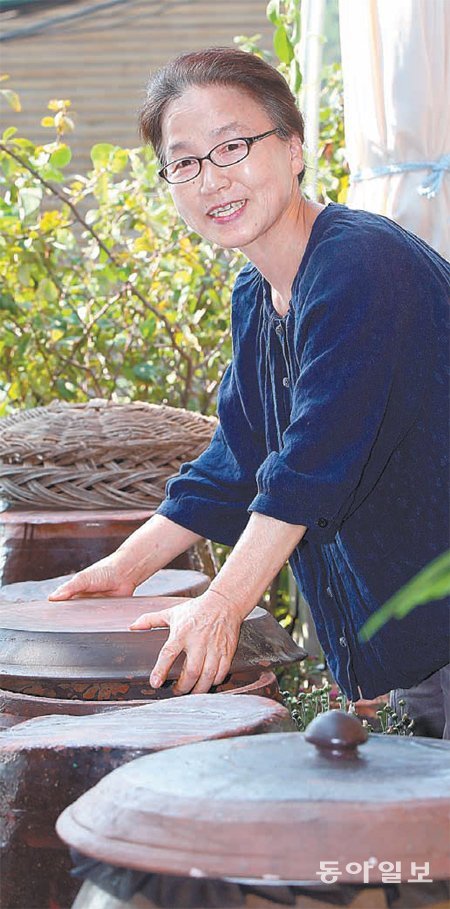

북촌생활사박물관 내 장독을 정겨운 표정으로 어루만지는 이경애 관장. 그는 “제대로 된 사찰 음식을 만나는 것은 이제 쉽지 않은 보물찾기가 됐다”며 “책을 통해 한 그릇의 밥에 담긴 마음을 전하고 싶다”고 했다. 박영대 기자 sannae@donga.com

최근 출간된 이경애 북촌생활사박물관장(62)의 ‘이야기를 담은 사찰 밥상’(조계종출판사)에서 전남 영암군 망월사의 ‘무왁자지(무왁저지)’ 조리법을 묘사한 대목이다. 전통향토음식대전에 따르면 무왁자지는 무조림(전북), 왁대기(전남), 무왁자(경남), 무시왁저기(전북)로도 불린다.

경남 고성군 문수암에는 뺏대기죽이 있다. 고구마 말랭이의 경상도 사투리로 전라도에선 빼깽이라고 부른다. 무쇠 가마솥에 뺏대기와 울콩을 넣고 두 시간 넘게 푹 곤 뒤 차조나 찹쌀가루를 넣고 끓여 설탕과 소금 조금으로 맛을 맞춘다.

이름도 재밌거니와 도대체 정체가 무엇인지 아리송한 음식들이 적지 않다. 쩜장은 충청도식 쌈장으로 다른 지방 막장과 비슷하지만 보리 대신 참밀과 찹쌀을 쓴다. 끓이지 않고 생으로 먹는 것도 특이하다. 우거지빡빡된장은 다시마 국물을 조금 넣지만 국물보다는 우거지를 많이 넣고 빡빡하게 끓인다고 해서 붙여진 이름이란다.

저자인 이 관장은 불교방송의 드라마를 집필하는 등 불교계와 오랜 인연을 맺어왔다. 최근 서울 북촌로 박물관에서 만난 그는 “사라져가는 절집 음식을 중심으로 사람과 사연을 함께 살리고 싶었다”고 말했다.

조계종출판사 제공

귀동냥으로 솔깃한 얘기를 들은 뒤 발품 팔아 절을 찾았지만 문전박대를 당한 것이 한두 번이 아니라는 게 그의 말이다. 금탑사의 쑥개떡과 비자강정 노하우는 노(老)스님의 불호령을 이겨내고 장작불을 때는 노력 끝에 얻어진 것이다. “스님 손가락 하나도 나가면 안 된다”는 단서 속에.

바깥세상의 영향으로 음식 재료가 넘쳐나면서 절집 음식의 전통이 사라지고 수행 규율도 약해지고 있다는 게 저자의 말이다. “불교에서 추구해온 음식의 본질은 수행의 한 방편인데 ‘맛’에 대한 탐닉으로 바뀌고 있어 안타까워요. 수원 봉녕사는 200여 명이 식사를 해도 잔반 거르는 소쿠리에 한줌의 음식도 남지 않습니다.”

김갑식 기자 dunanworld@donga.com