한양대 연구진 ‘안구 마우스’ 개발… 카메라 없이 눈동자 움직임 추적

‘루게릭병’등 신체마비 환자에 희소식

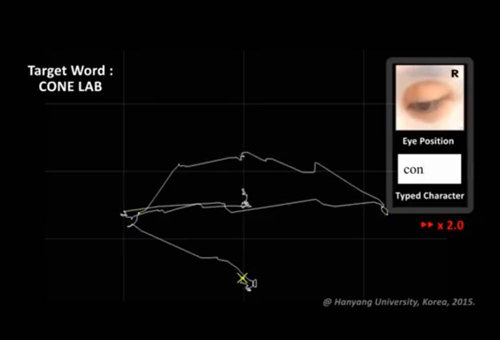

임창환 한양대 생체공학과 교수팀이 개발한 ‘안구 마우스’로 알파벳 소문자 ‘e’를 쓴 모습. 안구 마우스는 눈동자를 움직일 때 발생하는 전기신호를 인식해 글씨를 쓰도록 설계됐다. 한양대 생체공학과 제공

임창환 한양대 생체공학과 교수(사진)팀은 눈 주위 피부에서 측정되는 전기신호인 ‘안구 전도’를 이용해 눈동자의 움직임으로 글자를 쓸 수 있도록 하는 안구 마우스를 세계 최초로 개발했다고 14일 밝혔다. 이 내용은 지난달 15일 ‘미국전기전자공학회(IEEE) 신경시스템 및 재활공학’ 학술지 온라인판에 공개됐다.

온몸이 서서히 마비되는 ‘루게릭병(근위축성 측삭경화증)’ 환자를 포함해 사지를 움직일 수 없는 환자들이 마지막까지 움직일 수 있는 유일한 신체 부위가 눈이다. 2008년 개봉한 영화 ‘잠수종과 나비’의 주인공은 갑자기 찾아온 뇌중풍(뇌졸중)으로 전신이 마비되자 도우미가 원하는 알파벳을 가리킬 때마다 눈을 깜빡거리며 의사소통한다.

임 교수팀은 양쪽 눈의 위와 아래, 눈꼬리에 각각 전극을 붙여 신경전기신호를 얻었다. 또 눈동자를 대각선으로 움직이거나 연속적으로 움직일 때 발생하는 간섭신호를 제거하는 알고리즘도 개발했다.

그리고 눈 주변 전극에 스마트폰이나 태블릿PC에서 사용하는 손 글씨 인식 소프트웨어를 연결해 눈으로 그린 궤적을 글씨로 바꿨다. 칸을 띄우거나 줄을 바꾸고 글자를 지우는 기능 등은 각각 눈동자로 특정 패턴을 그리면 작동하도록 했다. 한 글자를 입력하는 데 걸리는 시간은 5∼10초다.

임 교수는 “헤드마운트디스플레이(HMD)에 접목할 경우 사지 마비 환자들이 더욱 편리하게 의사소통할 수 있을 것”이라며 “카메라를 이용한 안구 마우스보다 가격도 저렴하다”고 말했다.

이우상 동아사이언스 기자 idol@donga.com