우선 복지 확대 여부를 결정하기 위해 수많은 논쟁과 국민투표까지 거친 스위스 복지 논쟁의 진중함을 배워야 한다는 견해가 많다. 국내 복지는 선거철마다 정치인들이 표를 얻기 위해 던진 복지 공약에 의해 우발적으로 단기간에 확대되는 양상을 보였기 때문이다. 특히 지방자치단체들이 장기적 예산 부담에 대한 고민 없이 복지 키우기를 추구하면서 꼭 필요한 복지가 후순위로 밀리는 경우도 적지 않았다.

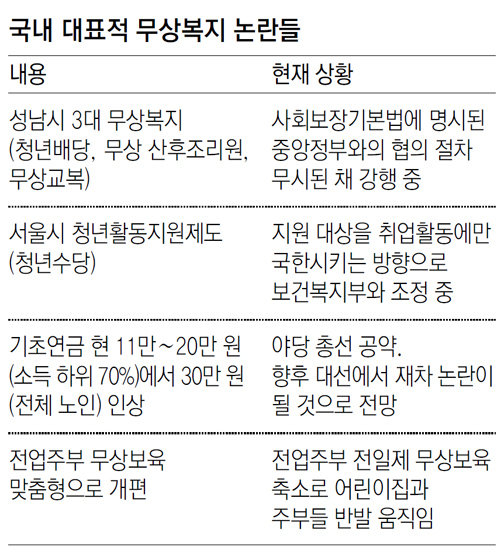

특히 경기 성남시는 무상 3대 복지(청년배당, 무상 산후조리원, 무상 교복)를 추진하는 데 그치지 않고, 무상 생리대까지 추진하고 있어 논란이 되고 있다. 김용하 순천향대 금융보험학과 교수는 “복지 확대는 정치인 주도로 이뤄지기보다 스위스처럼 전 사회적 토론과 대타협을 통해 추진하는 게 바람직하다”며 “국민투표까지 실시한 스위스 직접 민주주의의 성숙함이 대단하게 느껴진다”고 말했다.

하지만 스위스 국민의 ‘기본소득 300만 원 도입’ 거부를 단순하게 이해해선 안 된다는 반론도 있다. 기본소득 300만 원에는 기존 복지 혜택도 포함되는데 이럴 경우 복지 혜택이 오히려 줄어드는 계층도 상당하기 때문이다. 윤석명 한국보건사회연구원 연구위원은 “스위스 중산층은 현재보다 복지 혜택은 줄어드는 대신 자신들이 낸 세금은 저소득층에 더 많이 흘러들어갈 것이라고 우려하고 투표에서 반대한 것으로 보인다”며 “스위스 사람들도 결국 자기 이익에 기반을 두고 기본 소득 도입에 반대표를 행사한 것이기 때문에, 단순하게 우리 사회에 적용하기 힘든 측면이 많다”고 말했다.

유근형 기자 noel@donga.com