[교통사고 사망자 2000명 줄이자]〈13〉7080 이젠 ‘면허검진’ 받자

농촌 고령운전 ‘안전 사각지대’

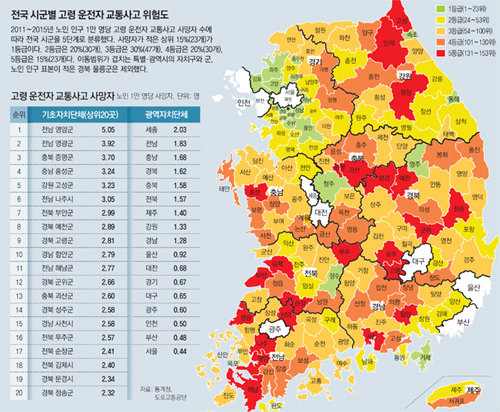

19일 동아일보가 삼성교통안전문화연구소에 자문해 최근 5년간의 고령 운전자 사고를 지방자치단체별로 분석했다. 그 결과 고령화로 인한 농촌의 교통사고 위험이 심각한 수준인 것으로 나타났다. 노인 인구 1만 명당 사망자는 영암군에 이어 전남 영광군 3.9명, 충북 증평군 3.7명, 충남 홍성군 3.2명 순이었다. 도시와 농촌의 고령자 교통안전 격차도 컸다. 광역자치단체별 치사율(사고 1건당 사망자)의 경우 충남은 8.0%였지만 서울은 1.4%에 그쳤다.

“회전 교차로에서 왼쪽으로 진입하는 어르신들을 보면 아찔하죠.”

○ 헬멧 안 쓰고 질주하는 오토바이

이날 오후 홍성군청 인근의 한 지방도. 급커브 구간과 어린이보호구역이 이어져 제한속도가 시속 40km를 넘지 않는 곳이다. 그러나 오토바이를 탄 한 노부부가 기자가 탄 택시를 따라잡더니 순식간에 앞서갔다. 시속 70km는 넘어 보였다. 뒤에 탄 여성은 헬멧도 쓰지 않았다. 주민 현춘관 씨(69)는 “도청이 들어온 내포신도시로 젊은 사람들이 빠져나간 뒤 홀로 남은 노인들이 이동 수단이 없어 스쿠터를 새로 배우는 게 유행”이라고 말했다.

홍성경찰서도 잇따르는 이륜차 사고 때문에 골머리를 앓고 있다. 홍성에서 올해 교통사고로 숨진 6명 가운데 4명이 65세 이상 고령자다. 이들은 모두 이륜차를 타고 있었다. 3월엔 역방향으로 질주하던 이모 씨(81)가 마주 오던 차량과 정면으로 충돌해 숨졌다. 경찰은 “U턴이 귀찮아 반대 방향으로 달렸거나 진입 방향을 착각했던 것 같다”고 설명했다.

농촌에서 발생하는 고령 운전자 사망 사고의 가장 큰 원인은 이륜차다. 지난해 전남에선 33명, 충남에선 24명이 이륜차 사고로 숨졌다. 각각 전체 고령 운전자 사고 사망자의 38.8%, 29.6%를 차지했다. 반면 서울은 3명(3.8%)에 불과했다.

지난달 3일 전남 영암에서는 새벽에 논일을 나온 60대 노인이 70세 운전자가 몰던 화물차에 치여 숨졌다. 광주 새벽장에 가던 가해 차량 운전자는 경운기 옆에 서 있던 피해자를 미처 보지 못해 사고를 냈다. 12일 기자가 찾은 사고 지점엔 가로등도 없었다. 주민 김모 씨(72)는 “위험해도 깜깜한 게 낫다”며 “시골엔 농작물 생장에 방해가 돼 가로등을 꺼 두거나 아예 없는 곳이 많다”고 했다.

영암경찰서 관계자는 “광주, 목포, 해남, 강진 등으로 가는 차량이 반드시 거치는 교통 요충지인 데다 대불산업단지가 있어 도내 다른 지역에 비해 차량 통행량이 매우 많다”라고 고령 운전자 사고가 잦은 이유를 설명했다.

낙후된 도로도 문제다. 농촌 지방도에선 중앙선이 지워지거나 움푹 파인 도로를 흔히 볼 수 있다. 산과 논밭이 많은 지형 탓에 도시보다 급커브 구간도 많다. 김상옥 삼성교통안전문화연구소 수석연구원은 “농촌에선 커브길 이탈 사고가 잦은 편”이라며 “도로가 굽은 정도에 따라 제한속도를 재정비하고 안전시설을 보강해야 한다”라고 지적했다.

○ 술에 취한 트랙터와 경운기

전문가들은 지역 맞춤형 교육을 강조했다. 회전 교차로나 점멸 신호등이 있는 교차로에서 발생하는 ‘부주의 사고’를 줄이기 위해서다. 기초자치단체의 역할도 중요하다. 김상옥 연구원은 “저렴하면서 안전하게 이용할 수 있는 ‘100원 택시’와 같은 맞춤형 이동 수단을 지자체들이 보급해야 한다”라고 말했다.

홍성·영암=박성민 기자 min@donga.com