[‘유럽의 화약고’ 중동 난민]

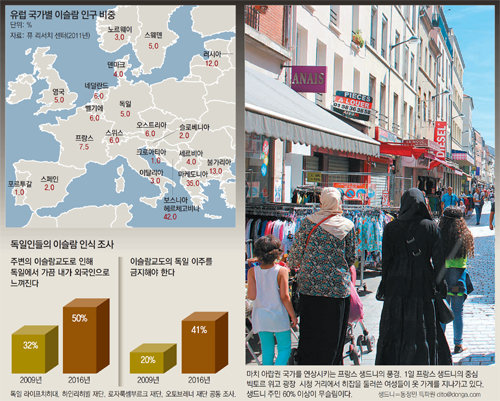

<中> ‘이슬람 혐오증 佛’ 동정민 특파원 파리 근교 생드니 르포

동정민 특파원

지난달 29일 프랑스 파리에서 만난 50대 남성 그레고리아 씨는 이슬람 난민 문제를 꺼내자 대뜸 이렇게 말했다. ‘톨레랑스(관용)’의 나라에서 종교를 이유로 차별하는 것은 금기 중의 금기였다. 그는 “당신처럼 아시아인들은 문제가 없다. 문제는 바로 중동 이슬람교”라고 목소리를 높였다.

난민의 출발점인 북아프리카와 중동 등의 정치 상황은 날로 악화되는데 도착점인 유럽 역시 뾰족한 해결책을 못 찾고 있다. 오히려 유럽인들 사이에서는 ‘이슬람 혐오증’이 커지고 있다. 현대판 ‘종교전쟁’을 막기 위해 프란치스코 교황까지 나서 “모든 종교에 소수의 근본주의적 집단은 다 있다”고 했지만 유럽인들의 심리적 반감은 이미 커질 대로 커진 상태다.

파리의 중심 샹젤리제 거리에서 차를 타고 20분 거리에 있는 생드니는 이민을 오거나 난민으로 입국한 무슬림들이 대거 모여 살고 있어 ‘센 강 위의 몰렌베이크’로 불린다. 몰렌베이크는 지난해 11월 파리 테러 용의자와 공범을 모두 배출한 벨기에 지역이다. 브뤼셀 구도심에서 불과 2.6km 떨어졌지만 무슬림이 3분의 1이 넘고 아랍어가 벽에 난무하는 곳이다. 한 파리 시민은 “생드니도 프랑스가 아니다. 이슬람으로 뒤덮인 어둠의 도시”라고 표현했다.

1일 기자가 둘러본 생드니는 이슬람 국가로 착각할 정도였다. 거리에서는 이슬람을 상징하는 빵모자 페즈와 두건이 달린 긴 상의 젤라바를 입은 남자들을 흔히 볼 수 있었고 여성은 히잡을 쓴 사람도 많았다. 낯선 동양인이 등장하자 뒷골목에서 무리 지어 담배를 피우던 무슬림 젊은이들이 일제히 시선을 돌렸다. 일부는 난민 출신으로 보였다. 분위기가 살벌해 말을 걸거나 사진을 찍을 수도 없었다.

생드니는 주민 60%가 무슬림이다. 2013년 폭력 건수는 1000명당 19.4건으로 프랑스 전체 평균(7.5건)의 3배가량이다. 실업률은 13∼20%로 파리와 인근 지역에서 가장 높다. 상점도 파리 시내 모습과는 전혀 달랐다. ‘유행(mode)’이라는 간판을 단 옷 집이 많았는데 이슬람 여성들이 입는 화려한 긴 원피스가 대부분이었다.

생드니의 타히드(tawhid) 모스크에는 매주 금요일 3000명의 신자가 몰려든다. 이곳의 한 고위 간부는 “이슬람 근본주의자들은 소수지만 이슬람 왕국을 세우기 위해 어떤 대가도 치를 수 있다고 생각한다”고 말했다. 생드니에서 식당을 운영하는 압둘라 씨는 “지난해 1월 샤를리 에브도 테러가 터졌을 때 모스크의 많은 무슬림이 환영했다”며 “이후 이슬람국가(IS)는 페이스북 계정을 통해 나를 세뇌시키려고 시도하고 있다”고 말했다.

시민들이 더욱 불안한 것은 이슬람 주민들의 급진화가 계속되고 있지만 당국은 사실상 속수무책이라는 데 있다. 프랑스는 제2차 세계대전 당시 나치의 인종우월주의에 대한 거부감 때문에 인종별 통계를 산출하지 않는다. 그래서 국가는 지역별 이슬람 인구 비율조차 알지 못한다. 생드니의 이슬람 밀집 지역 센생드니의 필리프 갈리 동장은 “감시 대상 명단이 있지만 생드니 시나 정부와 공유할 수 없다”고 버티고 있다.

‘어둠의 도시’에서 급진화한 무슬림들은 시리아나 이라크에 가 IS 전사가 돼 돌아오기도 한다. 유럽연합(EU) 유럽형사경찰기구(유로폴)는 지하드에 참여하기 위해 시리아 및 이라크로 출국한 유럽인 수가 약 5000명이고 이 중 1500∼1800명이 EU 회원국으로 귀환했다고 발표했다. 이 가운데 수백 명이 유럽의 안전을 위협하는 잠재적 테러리스트로 활동하는 것으로 보고 있다.

이슬람 테러에 속수무책인 것은 다른 유럽 국가들도 마찬가지다. 버나드 호건하우 영국 경찰청장은 지난달 31일 일간 더 데일 기고문에서 “영국이 테러 공격을 당할 가능성은 매우 크다”고 경고했다. 지난해 영국은 반(反)테러 법에 따라 339건의 테러의심범이 체포됐다.

최근 뮌헨 테러에 놀란 독일도 이슬람 공포가 극에 달했다. 독일 라이프치히대의 최근 여론조사에서 응답자의 41%가 “무슬림은 독일 이주를 금지해야 한다”고 답했다. 2009년 20%에 비해 두 배 이상으로 늘어났다.