윤선태 교수, 고대 韓日목간 비교

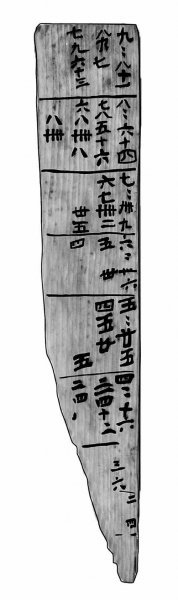

충남 부여군 쌍북리에서 출토된 목간. 실용적으로 쓰기 위해 손에 쥐기 편하도록 아랫부분을 좁게 다듬었다. 윤선태 교수 제공

윤선태 동국대 교수는 최근 경북대에서 열린 ‘고대세계의 문자자료와 문자문화’ 학술회의에서 2011년 충남 부여군 부여읍 쌍북리에서 출토된 백제시대 구구단 목간을 집중적으로 분석한 논문 ‘백제의 구구단 목간과 술수학’을 발표했다. 쌍북리는 사비백제 시대 부소산성을 둘러싸고 관청 거리가 있던 곳으로 국가 행정과 관련된 목간들이 출토되고 있다. 여기서 발견된 구구단 목간도 국가 예산을 담당한 관리들이 사용한 것으로 추정된다.

윤 교수는 “쌍북리 구구단 목간은 단순히 외우기 위한 게 아니라 검산 과정에서 확신을 기하기 위해 고안한 공식표”라며 “백제에서 수학이 실용적 기술로 인식됐음을 보여준다”고 밝혔다. 그에 따르면 이런 목적과 형태를 갖는 구구단 목간은 현재까지 쌍북리 목간이 유일하다.

일본 니가타 현 니가타 시에서 출토된 구구단 목간. 주술적 성격이 담긴 목간으로 불길한 숫자로 취급받았던 5를 의도적으로 쓰지 않았다(실선 안).

예컨대 ‘七九四十七’이나 ‘六九七十四’에서 모두 5가 와야 할 자리를 일부러 7로 채웠다는 것이다. 둘 다 7 대신 5를 넣으면 정답이 된다. 그렇다면 이 목간을 적은 사람은 왜 5를 피해 다른 숫자로 썼을까. 이와 관련해 니가타 출토 목간의 글자 방향이 보통의 한자와 정반대인 왼쪽에서 오른쪽으로 진행되고 있음이 주목된다. 윤 교수는 “글자 방향을 반대로 바꾼 것은 주술 목간에서 많이 확인되는 것으로 목간을 읽는 사람이 인간이 아니라고 보는 경우에 사용되는 방법”이라고 설명했다.

동양에서 5월 5일 단오절은 예로부터 ‘흉일(凶日)’의 의미가 강했다. 단오절을 맞아 재액을 없애기 위해 흐르는 물에 머리를 감거나 팔에 오색실을 두르는 풍습이 있었다. 특히 5월은 흉월(凶月)이라고 하여 여러 금기사항을 두기도 했다. 니가타 목간에서 숫자 5를 회피한 것은 이런 숫자 관념에 근거한 행위로 보인다.

특히 7세기 후반∼8세기 초반에 만들어진 것으로 보이는 목간이 하천 근처에서 나무로 만든 제기(祭器)와 함께 출토됐다는 점도 주목된다. 윤 교수는 “물가에서 행해진 제사에 사용된 목간으로 주술적 기원을 담은 것으로 보인다”고 덧붙였다.

김상운 기자 sukim@donga.com