[대한민국 뉴리더십 세우자]<2> 야당과 소통하는 대통령

정치권에선 이런 ‘정치 리스크’를 줄이기 위해 여야를 아우르는 ‘대(大)연정’부터 같은 진영끼리 내각을 구성하는 ‘소연정’까지 다양한 시나리오가 거론된다. 문제는 인수위원회와 같은 과도 기간이 없이 즉시 출범하는 정부가 몇 개월이 걸릴지 모를 연정 논의를 할 수 있느냐다. 결국 차기 대통령이 여당은 물론이고 야당 지도부나 의원들과도 낮이건 밤이건 수시로 통화하거나 직접 만나 설득할 수 있는 ‘협치 역량’이 위기의 대한민국을 바로 세울 뉴 리더십의 핵심 조건인 셈이다.

○ 만남 자체가 ‘빅뉴스’인 한국 현실

박 전 대통령이 임기 4년간 야당 대표를 만난 것은 모두 6번이다. 이때마다 ‘빈손 회담’이란 혹평이 뒤따랐다. 서로 정치적 공방만 주고받다가 헤어지기 일쑤였다. 지난해 9월 12일 박 전 대통령과 마지막 여야 대표 회동을 한 더불어민주당 추미애 대표는 “박 대통령의 현실 인식에 굉장히 문제가 있다”고 날을 세웠다. 회담 이후 정국이 오히려 경색되는 ‘회담의 역효과’가 반복돼 온 것이다.

2015년 3월 17일 박 전 대통령과 여야 대표 회동 때는 야당이 “회담 정례화를 약속했다”고 발표하자 청와대가 “정례화는 아니다”라고 정정하는 해프닝까지 빚어졌다. ‘불신 정치’의 민낯을 고스란히 드러낸 셈이다. 이런 환경에서 박근혜 정부의 주요 정책은 번번이 국회 문턱을 넘지 못했다.

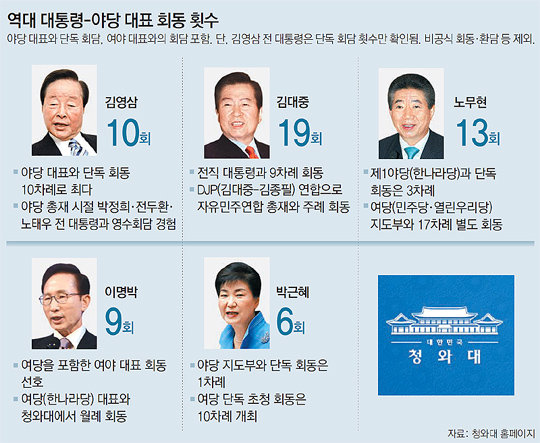

‘정치 실종’은 대통령과 야당 대표의 만남 횟수가 점점 줄어든 데서도 확인할 수 있다. 김대중 정부 19회, 노무현 정부 13회, 이명박 정부 9회, 박근혜 정부 6회였다. 차기 정부는 여소야대 정국에서 거야(巨野)를 상대해야 하는 만큼 회담 결과를 더 낙관하기 힘들다. 그만큼 대통령 자신의 의지가 강하지 않으면 ‘회담 무용론’이 청와대를 지배할 수 있다는 얘기다.

○ “만나라, 대화하라, 양보하라”

김효재 전 대통령정무수석비서관은 “대통령부터 국회의 협조 없이는 어떤 정책도 앞으로 나가지 못한다는 점을 분명하게 인식해야 한다”고 강조했다. 협조를 얻으려면 야당 지도부는 물론이고 야당 소속 상임위원장과 간사 등 일반 의원들까지 폭넓게 만나 설득해야 한다. 하세현 경북대 교수(정치학)는 “대통령이 형식적으로 만나는 게 아니라 무릎을 맞대고 진솔하게 얘기하는 모습을 수시로 보여야 한다”고 주문했다.

2014년 도지사에 당선된 뒤 야당과의 ‘연정(聯政)’을 성사시킨 남경필 경기도지사는 자신의 성공 비결을 이렇게 말했다. “처음 연정을 제안하자 (연정 파트너인) 민주당에서 3 대 7로 부결시켰다. 그 뒤 매일같이 야당 인사들을 만나 술 마시고, 차 마시며 연정이 왜 필요한지 설득했다. 결국 석 달 뒤 민주당이 부지사를 뽑아줬다. 우리 정치의 답은 여기에 있다. 자꾸 만나 대화하면 서로를 이해하게 된다. 무엇이 다른지 알면 어떻게 합의해야 할지 그 해법도 찾을 수 있다.”

이재명 egija@donga.com·송찬욱 기자