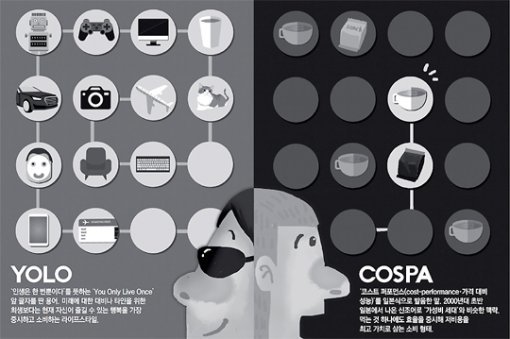

욜로족 vs 코스파족, 그들이 사는 법

○ 욜로족 vs 코스파족

먼저 인간 사료에 집착(?)하는 이들부터 만나봤다. 이들은 일본에서 2000년대 초반 화제였던 ‘코스파(cost-performance의 일본식 발음·가격 대비 성능)족’이라 부르기도 한다. 주로 20, 30대가 다수로 “요즘은 ‘가성비보다 가용비(가격 대비 용량)’가 대세”라며 ‘업소용’ ‘1+1’ ‘벌크과자’ 등을 수시로 인터넷에서 검색한단다. 벌크(bulk)과자란 주로 투명비닐로 포장된 대용량 과자를 뜻한다.

고시원 생활 3년째라는 A 씨(31·여)는 “예전엔 혼자 살아도 잘 먹자는 생각이 컸는데 갈수록 생필품 가격이 올라 감당하기 부담스러워졌다”며 “딱히 먹는 즐거움보단 배를 채우는 게 목적이라 ‘사료’란 표현이 어색하지 않다”고 말했다. 공무원 B 씨(28)도 “처음엔 좀 부끄러웠지만 언젠가부터 좋은 제품을 구하면 SNS에도 자랑 삼아 띄운다”며 “한 번 대용량 소라과자를 올렸더니 ‘어디서 구했냐’는 댓글이 많아 관심 갖는 이들이 상당하다는 걸 알게 됐다”고 털어놨다.

그렇다면 욜로족은 아무래도 경제적 여건이 나은 이들의 선택일까. 막상 인터뷰에 응한 이들은 고개를 가로저었다. 대기업에 다니는 김모 씨(30·여)는 “여윳돈이 조금이라도 모이면 해외여행 가서 신나게 쓰는 편”이라며 “가장 원하는 분야에 집중해서 돈을 쓰는 것일 뿐 평상시엔 짠돌이에 가깝다”고 자평했다. ‘디지털 제품 덕후’라는 이모 씨(37·자영업)도 마찬가지. 그는 “국내에서 못 구하는 디지털 제품을 사러 외국에 나갈 정도”라며 “풍족해서가 아니라 내 취미에 돈을 쓰는 게 가장 행복하기 때문”이라고 말했다.

○ 경기 불황이 낳은 이란성 쌍둥이

요원들이 만나본 욜로족과 코스파족은 10여 명. 그런데 묘하게 공통점이 있었다. 모두 경기 불황에 대한 불만은 있었지만 그렇다고 자기비하적인 분위기도 찾기 힘들었다. 자신의 삶을 ‘선택’으로 보는 것도 비슷했다. 코스파족인 회사원 C 씨(29)는 “인간 사료 유행은 ‘결핍’보단 ‘선택’의 문제라고 본다”며 “물론 넉넉하면 더 좋은 걸 찾겠지만 이 비용을 줄여서 다른 데 쓰겠다는 목적의식이 강하다”고 말했다. ‘욜로’에 가까운 주부 이모 씨(36)도 “물론 그런 말을 처음 쓴 이들은 그런 뉘앙스가 다분했겠지만 평범한 사람들은 자기 인생에서 즐거움을 찾는 각자의 방식일 뿐이지 않나”라고 반문했다.

양쪽 모두 미래를 위한 투자인 ‘저축’엔 크게 관심이 없다는 점도 닮았다. ‘코스파족’ 박사과정생인 D 씨(30)는 “버는 돈이 뻔해서 딱히 모을 것도 없지만 불안하지도 않다”며 “여자친구와 결혼해도 아이를 안 가질 생각이라 형편대로 살기로 했다”고 말했다. ‘욜로족’ 최모 씨(31·여)는 최근에 붓고 있던 적금도 모두 깼다. 그는 “이자도 쥐꼬리만 한데 거기에 얽매이는 게 더 싫었다”며 “최근에 입맛만 다시던 ‘드림 카’를 질렀는데 그런 만족감이 주는 행복이 더 크다”고 말했다.

전문가들 역시 욜로와 코스파가 ‘이란성 쌍둥이’란 점에 공감했다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “다소 경제적 여건은 차이가 나지만 둘 다 장기 불황이 낳은 ‘현재 지향형’ 라이프스타일”이라며 “동시대 청년들의 삶을 자조적으로 풍자하기 위해 만들어진 용어라는 점도 닮았다”고 진단했다. 최진봉 성공회대 신문방송학과 교수도 “결국 욜로나 코스파나 먹고사는 문제 자체가 아닌 ‘삶의 질’에 대한 관심이 커졌다는 걸 어느 정도 반영하고 있다”고 분석했다.(다음 회에 계속)

정양환 ray@donga.com·유원모 기자