김문성 국악평론가

김여정이 이른바 ‘백두혈통’이라면 현송월은 왕수복, 김옥선, 최삼숙, 김광숙, 전혜영, 이경숙으로 이어지는 음악계의 ‘평양혈통’입니다. 이들 대부분은 인민배우 혹은 공훈배우 칭호를 받은 가수들입니다. 방직공 노동자 출신인 최삼숙(가수 남인수 조카)을 제외하면 평양음악대학(평양음악무용대학의 전신) 소속이거나 보천보전자악단, 왕재산경음악단 소속이라는 공통점이 있습니다.

이들 평양혈통은 서양 성악발성이나 민요발성을 모두 자유롭게 구사합니다. 하지만 우리 기준에서 보면 비음을 강하게 섞은 듯한 가성으로 매우 어색하게 들립니다. 이것을 북한에서는 ‘주체적 창법’이라고 부르며, 민요에 사용되는 맑고 높은 발성법을 ‘꾀꼬리 발성’이라고 합니다.

서양식 성악에 기초해 민요 농음을 쓰는 발성은 일본 유학 직전인 1936년에 발표한 신민요 ‘포곡성’(布穀聲)에서 잘 드러납니다. 북한의 대표적인 계몽기 가요로 대접받는 ‘뻐꾹새’의 원곡인데요. 초기에 발표한 명곡 ‘인생의 봄’과는 발성에서 많은 대비를 보입니다.

이후 왕수복은 평양교향악단 가수로, 평양음악대학 민족성악 교수로 활동하면서 김관보와 함께 많은 제자를 양성하였으며, 그들만의 독특한 창법을 완성합니다. 그리고 그 창법이 북한예술단 공연에까지 이르고 있습니다.

소설가 이효석과의 슬픈 로맨스로도 유명한 왕수복은 라이벌이 많았습니다. 대표적인 라이벌은 시인 노천명입니다. 노천명에게서 결혼을 약속한 애인이자 북한의 대표적인 경제학자인 김광진을 빼앗아 갑니다.

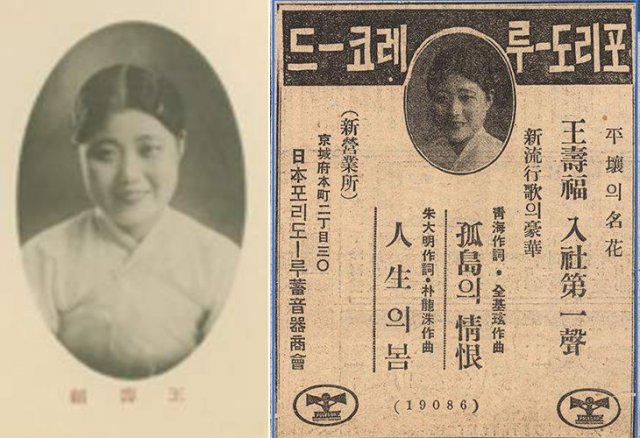

평양기성권번 출신 왕수복이 1952년 북한에서 가수로 활동할 당시의 모습(위)과 왕수복이 1936년 발표한 신민요 음반 ‘포곡성’. 김문성 씨 제공

일제강점기 대중음악계를 양분하던 기성권번 후배 선우일선도 라이벌이었습니다. 그러나 향수병을 아편으로 달래다 만신창이의 몸으로 돌아간 선우일선과 달리 왕수복은 어려운 여건속에서 민족성악을 터득한 영웅으로 대접받으며 승승장구합니다. 타계 후에는 애국열사릉에 묻힙니다.