[강한 금융 강한 경제 만든다]2부 눈앞만 보는 ‘우물안 금융’

<1>뛰는 해외금융, 기는 한국금융

하지만 홍콩법인에서 대거 손실을 보면서 증권사들은 3년도 채 안 돼 홍콩법인을 축소하거나 아예 문을 닫아야 했다. 한 증권사 관계자는 “국내 증권사가 면밀한 분석도 없이 경쟁이 심한 홍콩 시장에 무턱대고 뛰어들었다”고 지적했다.

세계 12위의 경제 규모에 걸맞지 않게 해외 무대에선 좀처럼 한국 금융의 성공적인 발자취를 찾아보기가 힘들다. 제조업에서 삼성전자, 현대자동차 같은 글로벌 간판기업이 나온 것과 달리 해외사업 장기 전략이 부재한 금융사들은 ‘우물 안 개구리’ 신세에 갇혀 있다.

금융권 최고경영자(CEO)들도 스스로 해외 진출 경쟁력이 ‘열등생’에 그친다고 평가했다. 동아일보가 CEO 60명을 설문조사한 결과 45%가 금융사의 해외 진출 성적에 D학점, 42%가 C학점을 줬다.

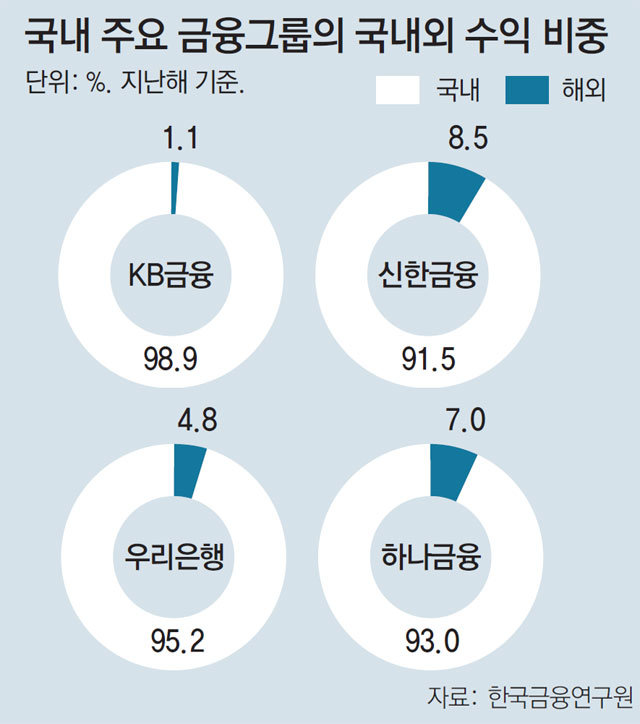

오래전부터 금융 CEO들의 취임사와 신년사엔 “국내를 벗어나 해외 시장에서 기회를 찾겠다”는 포부가 단골 메뉴처럼 등장했지만 결과는 초라하다. 굴지의 해외 금융사들이 본국보다 해외에서 더 많은 수익을 올리는 것과 달리 국내 4대 금융그룹의 해외수익 비중은 한 자릿수에 그친다. 리딩뱅크인 KB금융그룹은 지난해 전체 수익의 1.1%만을 해외 시장에서 올렸다.

야심 찬 목표를 내걸고 해외 진출을 시도했다가 초라한 결말로 끝난 사례는 반복되고 있다. KB국민은행의 카자흐스탄 진출이 대표적 사례로 꼽힌다. 국민은행은 2008년 카자흐스탄 센터크레디트은행(BCC)을 9541억 원에 사들였다. 당시 가장 큰 해외 금융사 인수합병(M&A)이었다. 하지만 BCC는 금융위기에 취약한 사업 구조를 갖고 있었고, 국민은행은 BCC의 장부상 가치를 1000원으로 손실 처리한 채 지난해 지분을 매각했다. 중국에 대거 진출했던 국내 보험사들도 줄줄이 손실을 내며 발을 빼고 있다. 삼성생명은 2005년 현지 기업과 합작법인을 세웠다가 2015년 최대 주주 자리를 중국은행에 넘기고 경영에서 손을 뗐다.

○ 장기비전 없어 해외사업 비중은 뒷걸음질

지난해 말 현재 국내 금융사가 베트남에 설립한 점포는 50곳으로, 해외 진출 역사가 훨씬 더 긴 중국(64곳), 미국(55곳)과 맞먹는다. 한 시중은행 해외사업 담당자는 “최근 캄보디아로 많이 가는 이유는 현지에서 점포 인·허가를 받기 쉽기 때문”이라며 “생색내기 좋으니 회사는 일단 점포를 내고 발표하지만 정작 제대로 된 사업 계획을 세우지 못하고 있다”고 털어놨다. 한 카드사 관계자는 “해외사업 담당 임원을 둔 금융사가 드물다. 경영진 임기가 짧다 보니 장기적 안목에서 해외 진출을 이끌기가 힘들다”고 꼬집었다.

최광해 우리금융경영연구소 대표대행은 “저성장, 저금리, 고령화에 갇힌 한국 금융업의 한계를 극복하고 새로운 성장동력을 찾기 위해서는 해외 시장에서 지속 가능한 사업 모델을 구축해야 한다”고 강조했다.

조은아 achim@donga.com·김성모 기자