침묵에 번지는 ‘운동부 지도자 폭력’

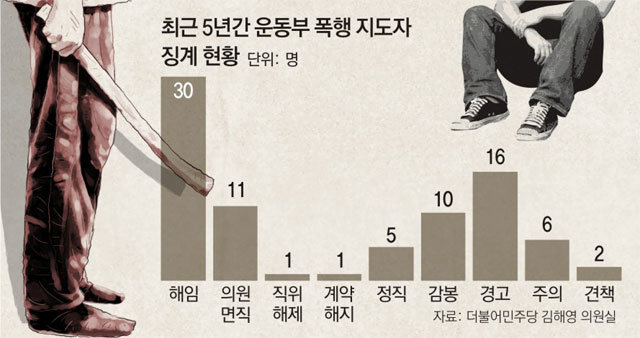

본보가 더불어민주당 김해영 의원실을 통해 입수한 ‘최근 5년간 학교 운동부 폭력 징계 현황’ 자료에 따르면 2014년부터 2018년까지 지도자가 학생 선수를 때려 해당 시도교육청에 보고된 건 모두 82건이었다. 이 중 절반에 가까운 39건이 3개월 이하의 정직(5명)이나 감봉(10명), 경고(16명), 주의(6명), 견책(2명) 등의 경징계로 마무리됐다. 시도교육청에 보고조차 되지 않은 사례까지 감안하면 학교 체육 지도자의 폭력 사례는 훨씬 더 많은 것으로 보인다.

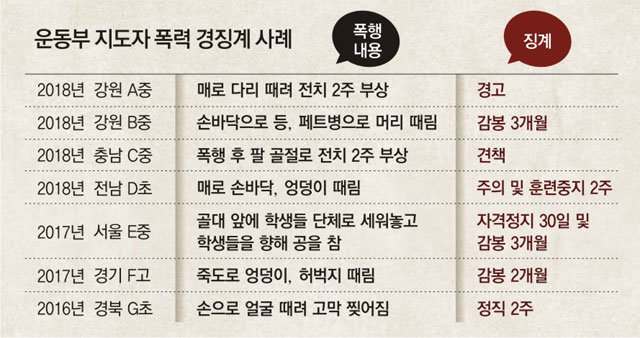

강원도의 한 중학교 컬링팀 코치는 지난해 2월 일본 나가노 전지훈련 기간에 술에 취한 상태에서 페트병으로 선수 2명의 머리를 때렸다. 전지훈련이 끝난 뒤 피해 학생들이 코치의 폭행 사실을 학교 상담교사에게 알렸고 코치는 지도업무에서 배제됐다. 하지만 이 코치 역시 감봉 3개월의 경징계를 받았고 곧 지도업무에 복귀했다. 다른 학부모들이 ‘복귀 동의서’를 써줬기 때문이다. 학부모들이 복귀 동의서를 쓰게 된 가장 큰 이유는 ‘코치의 역할이 절대적으로 중요한 상황에서 훈련을 빨리 해야 할 필요가 있었기 때문’이라는 게 학교 측의 설명이다.

쇼트트랙 국가대표 심석희 선수의 미투(#MeToo·나도 당했다) 이후 드러나고 있는 체육계 성폭력 사건들도 이런 구조와 무관하지 않다. 송강영 동서대 스포츠레저학과 교수는 “코치나 감독이 ‘운동을 그만두라’고 명시적으로 말하지 않아도 출전을 안 시키면 학생 선수 입장에서는 나가라는 신호로 받아들일 만큼 지도자들은 절대적인 존재”라고 말했다.

윤다빈 empty@donga.com·김민찬 기자