[더 나은 100년을 준비합니다/2020 新목민심서-공직사회 뿌리부터 바꾸자]

<2> 민간역량 못살리는 개방형 공직

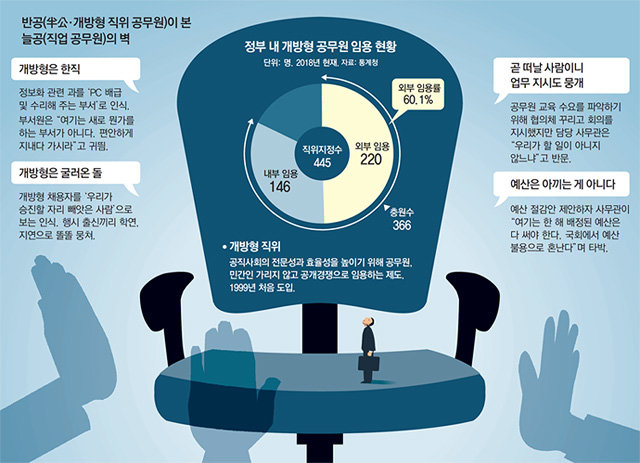

#2. 기획재정부에는 차관보급(1급)인 재정관리관이라는 직위가 있다. 재정 정책을 만들고, 국고 관리를 총괄하는 자리다. 정부는 2013년 이 직위를 개방형으로 내놨다. 인사가 필요할 때마다 기재부는 보도자료까지 내며 인재를 모집한다고 알렸다. 하지만 지금까지 이곳에 외부 인사가 앉은 적은 없다. 말로는 개방형 직위라고 홍보하면서 실제로는 ‘제 식구’만 계속 앉혀온 것이다.

개방형 직위 제도는 공직사회에 혁신을 불어넣겠다는 좋은 취지를 지녔음에도 현실에서 작동하기 어려운 제약 요소가 많다. 기수문화로 점철된 폐쇄적인 공직사회는 아직 민간 전문가를 받아들일 준비가 돼 있지 않다. 개방형 직위 제도의 취지를 살릴 수 있도록 대안을 마련해야 한다는 지적이 나오는 이유다.

‘어차피 나갈 사람’이라는 인식 때문에 조직 관리도 잘되지 않는다. 대기업 인력개발 전문가 출신으로 중앙부처에 과장으로 온 B 씨는 새로운 인력 프로그램 개발을 위해 태스크포스(TF) 구성을 제안했다. 그러나 부서 직원들은 B 씨의 지시를 뭉개면서 관련 회의조차 잡지 않았다. “그동안 우리가 하지 않았던 일을 왜 해야 하느냐”는 것이다. 근무평정과 승진에 도움이 되지 않는 일을 왜 해야 하느냐는 뒷말도 들렸다. B 씨는 “아무리 의욕적으로 일을 하려 해봐도 조직원들은 날 어차피 조금 있다가 떠날 사람으로 보기 때문에 지시를 잘 따르지 않는다”고 했다. 한 경제 부처에서 유일하게 민간 출신 과장이었던 C 씨는 “고시 출신 국·과장들은 심지어 비슷한 지역으로 해외연수를 다녀온 사람들끼리 뭉치기도 하더라. 나만 ‘외딴섬’ 같은 존재로 느껴졌다”고 했다.

공직과 민간의 업무 철학이 너무나 달라 고충을 겪는 사례도 있다. 한 사회 부처 소속 기관에서 과장으로 일한 D 씨는 부서원들에게 내부 혁신의 일환으로 예산 절감안을 제안했다. 그러나 한 사무관은 “여기(공무원 조직)는 한 해 배정된 예산은 다 써야 한다. 그러지 않으면 국회에서 예산 불용으로 혼난다”고 말했다.

외부 인재들은 개방형 직위 제도의 구색 맞추기로 전락하기 십상이다. 중앙부처 개방형 공직에 지원했던 E 씨는 황당한 일을 겪었다. 최종 합격을 했으니 빠른 시일 내로 관사로 이사 오라는 연락을 받았다. 그러나 연락 하루 뒤 임명을 철회한다는 통보를 받았다. E 씨는 “분명히 처음엔 내가 1순위였다가 보이지 않는 손이 나를 밀쳐낸 것 같은데 이에 대해 별다른 설명도 없다”며 “이렇게 들러리 세울 거면 왜 개방형 직위를 공모하느냐”며 분통을 터뜨렸다. 자유한국당 김영우 의원실에 따르면 2014년부터 5년 동안 중앙부처의 개방형 직위 1629자리 중 56%인 912자리를 공무원 출신이 차지했다.

공직사회도 할 말은 있다. 애초에 개방형 직위는 부처의 핵심 인재들이 갔던 중요한 자리여서 민간의 초일류로 인정받은 인물들이 와야 하는데 공무원 월급으로는 그런 인재가 지원하지 않는다는 것이다. 중앙부처의 한 과장급 공무원은 “2부, 3부 리그 선수를 데리고 올 예산만 주면서 1부 리그 에이스를 왜 못 데려오느냐고 하는 것”이라고 했다. 이 때문에 일선 부처는 영향력이 없거나 내부에서 맡기 싫어하는 기피 보직들만 개방형 직위로 내놓는다.

김정일 전 인사혁신처 인재정보기획관은 “각 부처는 공무원이 하기 싫은 자리가 아니라 외부 인재가 꼭 필요한 자리를 파악해 내놓아야 한다”며 “개방형 직위 숫자를 채우는 데만 급급한 지금 상태로는 제도의 취지를 살릴 수 없다”고 지적했다.

김준일 jikim@donga.com·홍수영·홍석호 기자