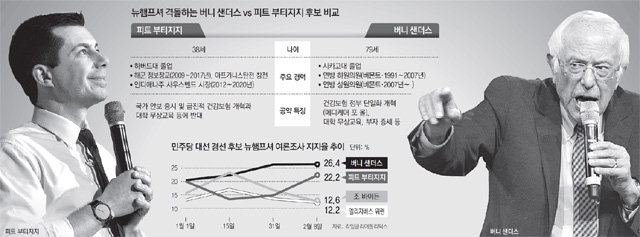

아이오와 0.1%P 차이 승부 이어 여론조사 오차범위내 접전 벌여

바이든-워런 따돌리고 양강구도… 부티지지 유세장 발 디딜 틈 없어

오바마→트럼프 돌아선 계층 공략… 샌더스 지역구 맞닿은 뉴햄프셔

4년전 22%P差로 승리했던 텃밭

미국 대선의 첫 관문인 아이오와 당원대회(코커스)에서 30대 정치 신인 피트 부티지지 전 인디애나주 사우스벤드 시장(38)이 1위에 오르는 대이변을 연출하면서 두 번째 경선 무대인 뉴햄프셔로 정치권의 눈길이 쏠리고 있다.

뉴햄프셔주는 버니 샌더스 상원의원(79)의 지역구인 버몬트주와 맞닿아 있어 대표적인 ‘샌더스 강세 지역’으로 꼽힌다. 그는 4년 전 이 지역에서 22%포인트 차이로 힐러리 클린턴 후보에게 승리했다. 하지만 최근 일부 여론조사에서 부티지지가 바짝 따라붙거나 역전한 것으로 나타나 팽팽한 접전을 이루고 있다. 두 사람은 조 바이든 전 부통령, 엘리자베스 워런 상원의원 등 다른 후보들과 격차를 크게 벌리며 아이오와에서 확인된 신(新)양강 구도를 이어가고 있다.

급상승하는 부티지지 후보의 인기는 뉴햄프셔의 유세 현장에서도 확인되고 있다. 이날 폴리티코는 뉴햄프셔 메리맥에서 진행된 그의 타운홀 미팅은 참가자들로 북새통을 이뤄 일부는 발걸음을 되돌려야 했을 정도라고 전했다.

부티지지 후보가 공략하고 있는 대상은 대학생과 퇴역 군인, 중도 성향 부동층 등이다. 이들은 2012년 버락 오바마 후보에게 표를 줬지만 2016년에는 도널드 트럼프에게로 돌아섰던 유권자들이다. 그는 “나는 워싱턴이 귀 기울이지 않는 수많은 미국인과 지역사회, 중소도시의 목소리를 대변하려 이 자리에 있다”고 역설했다.

부티지지 상승세에 샌더스 후보는 견제 수위를 높이고 있다. 샌더스 후보는 7일 뉴햄프셔 행사에서 부유한 후원자들이 부티지지를 후원하고 있다는 언론 보도를 언급하면서 “우리는 억만장자들이 경제뿐 아니라 우리의 정치적 삶을 통제하는 상황에 처했다”고 말했다. 이날 AP통신 등은 아이오와에서 이변을 일으킨 부티지지 후보가 코커스 다음 날인 4일부터 나흘간 400만 달러(약 48억 원)를 모금했다고 전했다.

바이든 후보도 8일 ABC와의 인터뷰에서 “흑인 유권자들의 지지 없이는 트럼프 대통령을 이길 수 없다. 부티지지는 흑인 사회를 통합하지 못한다”며 공격에 동참했다. 바이든 후보는 또 “(시장으로서) 그의 가장 중요한 업적은 개목걸이를 전산화하는 정책이었다. 그런 사람이 후보로 결정되면 이번 대선에서 민주당은 망한다”며 부티지지 후보가 소도시 시장 출신이라는 점을 조롱했다.

워싱턴=이정은 특파원 lightee@donga.com / 김예윤·정미경 기자