[코로나19 확산]파견 간호사들의 생생한 근무일지

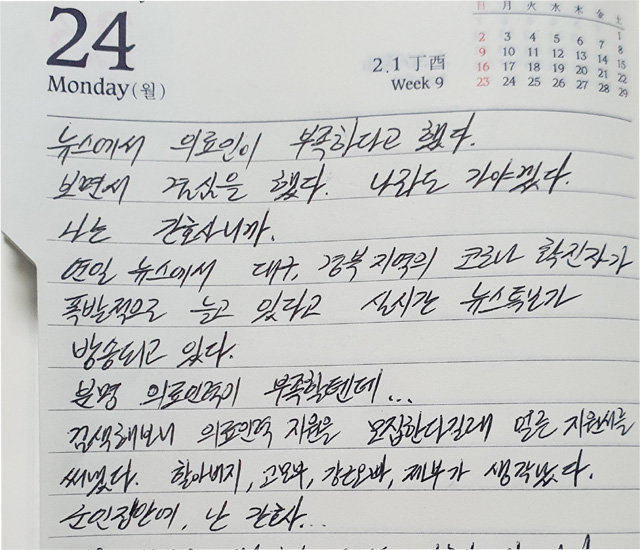

지난달 24일 간호사 홍유리 씨가 서울 광진구 국립정신건강센터에 의료지원서를 제출하며 작성한 일지. 홍 씨는 이날 일지에 “뉴스에서 의료인이 부족하다고 했다. 나라도 가야겠다”고 적었다. 홍 씨는 지금도 이곳에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 환자들을 간호한다. 홍유리 씨 제공

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)과 사투를 벌이는 의료진은 지금 어떤 심정일까. 지난달 24일 현장 자원한 홍유리 씨(30)와 이달 2일 경북 파견 지원서를 제출한 최희진 씨(26)의 근무일지가 9일 동아일보에 전해졌다. 간호사들이 직접 손으로 써내려간 글들은 왜 그들이 ‘백의의 천사’인지 깨닫게 한다. 그들의 목소리 그대로 정리해봤다.

○ 홍유리 씨의 일지 “괜찮다. 환자들만 낫는다면”

△2월 24일: 의료진이 부족하단다. 결심했다. 나라도 가야겠다. 나는 간호사니까…. 얼른 지원서를 썼다. 할아버지와 고모부, 제부가 떠올랐다. 모두 군인인 집안. 어디서 솟는 용기인지 모르지만 하나도 겁 안 난다.

△27일: 전신 방호복에 일회용 덧신. N95마스크와 고글, 장갑 두 겹까지. 땀이 비 오듯 흐른다. 호흡도 가쁘다. 고글에 김이 서려 시야가 흐리다.

안내 방송이 나온다. “코드 그레이. 도착 30분 전입니다.” 대남병원에서 추가 환자들이 온다는 방송. 환자들을 기다리며 잠시 기도했다. 내가 환자를 위해 한 사람 몫 이상을 할 수 있게 해달라고.

△28일: 환자들은 운다. 아이처럼 엉엉. 1인 음압격리실을 불안해한다. 들어가지 않겠다는 환자 곁을 지킨다. “내가 지켜줄게요.” 한참을 다독거렸다. 난 힘들어도 괜찮다. 환자들이 음성 판정만 받는다면. 건강하게 퇴원할 수만 있다면.

△3월 5일: 어렵게 의료진에게 화상통화 기회가 주어졌다. “엄마, 언제 와?” “열 밤 자고 온다며….” 아이에게 쉽사리 대답하지 못하는 동료 간호사. 잠깐 자리를 비켜줬다. 가슴이 먹먹하다. 강릉에 계신 할아버지, 할머니. 건강하실까. 보고 싶다.

△6일: 환자들이 조금씩 낫고 있다. 처음 올 때만 해도 “입맛이 없다”더니. 끼니를 거르던 분들이 이젠 식사도 잘하신다. 먼저 안부 인사를 건네기도 한다. “간호사님, 고생 많으심더.” 이래서 또 하루를 버틸 힘을 얻는다. 제가 더 감사합니다.

○ 최희진 씨의 일지 “모두 내 환자들이다”

△3월 6일: 배부르다. 꼬막비빔밥에 떡, 과자, 과일. 진수성찬이 따로 없다. 전국에서 참 많이도 보내주셨다. 하나같이 정성이 가득하다. 하루 8시간 근무를 마치면 손도 까닥하기 싫다. 녹초가 된 몸과 마음을 고마운 분들이 보내준 음식이 씻어준다.

△8일: 2일 경북 안동의료원에 지원서를 제출했던 때가 떠오른다. 솔직히 좀 망설였다. 다음 달 서울시간호공무원 시험을 앞두고 잘한 선택일까. 하지만 이제 알겠다. 시험 볼 기회는 다시 찾아온다. 하지만 대구경북은 지금이 아니면 안 된다. 환자들은 오늘도 얘기한다. “우리 때문에 고생 많으시죠.” “폐 끼쳐서 미안해요.” 당연한 걸 고마워하는 사람들. 내가 챙기고 가족에게 돌려보내야 할. 내 환자들. 내려오길 정말 잘했다.

김태성 kts5710@donga.com·신지환·이소연 기자