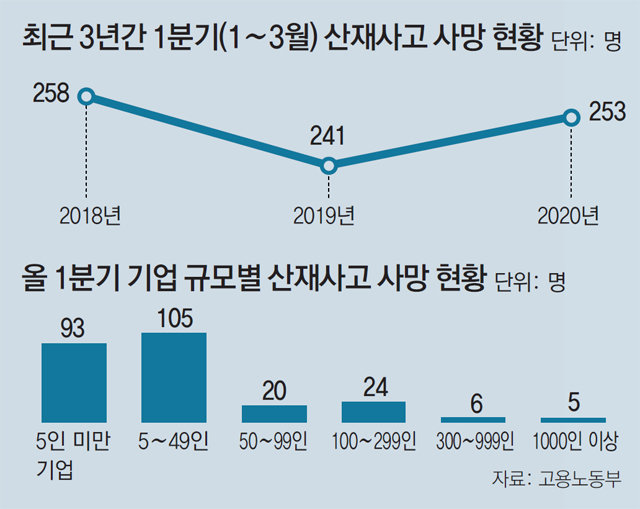

1분기 근로자 253명 산재로 숨져

지난달 25일 수도권의 한 제조업 공장에서 근로자가 쇠붙이를 용광로에 넣고 있다. 뜨거운 쇳물이 튀어 화상을 입을 수 있지만 이 근로자는 방열복을 입지 않은 채 소매까지 걷고 작업을 했다. 송혜미 기자 1am@donga.com

하지만 몇 년 전 이곳에서 현장실습을 하던 고등학생은 기계에 손가락이 절단되는 끔찍한 사고를 당했다. 말 그대로 사망사고가 없었을 뿐, 최근 10년 사이 이런 산업재해가 6번이나 있었다. 사업주는 “소소한 사고”라며 “공장의 문제가 아니라 작업자의 실수 때문”이라고 말했다.

공단이 올해 50인 미만 제조업체를 대상으로 진행 중인 패트롤은 과거 산업 재해가 반복적으로 발생한 사업장 등 고위험사업장을 타깃으로 하고 있다. 하지만 사업주들은 “사망사고가 없으니 문제가 없다”는 반응으로 일관했다.

이런 안일한 안전인식 때문에 산재사고는 계속되고 있다. 올 1분기에 김용균법이 시행됐음에도 불구하고 산재사고 사망자는 되레 늘었다. 고용노동부에 따르면 1∼3월 산재사고 사망 근로자는 253명으로, 지난해 같은 기간 대비 12명(5.0%) 늘었다. 사망자 10명 중 8명(198명·78.3%)이 50인 미만 영세사업장 소속이었다. 특히 5인 미만 사업장은 사망자가 전년 대비 17명 증가해 증가폭이 가장 컸다.

전문가들은 김용균법의 사각지대에 있는 영세사업장에 대한 산재 예방 정책을 강화해야 한다고 지적한다. 김용균법의 골자는 하청에 대한 원청의 안전관리 의무 강화. 따라서 원청이 따로 없는 영세업체는 법 개정 효과를 기대하기 어려운 것이 허점이다. 그렇다고 영세업체의 처벌을 강화하는 것도 능사는 아니다. 이들은 사망사고가 발생하면 산재보상금 부담 등에 아예 문을 닫아버리는 경우가 많다.

박지순 고려대 법학전문대학원 교수(노동대학원장)는 “처벌을 높이는 것만으로는 사업주의 안전의식을 강화하는 데 한계가 있다”며 “산재 예방의 메커니즘이 제대로 작동할 수 있는 방법을 함께 고민해야 한다”고 말했다.