전자출입명부 시스템 의무화 논란

“기지국-카드 정보 정확도 떨어져… QR코드, 20분이면 위험군 찾아”

“개인정보 유출 가능성 배제 못해

외국도 中-러-싱가포르 등만 도입”

정부가 10일부터 노래방, 실내 집단운동시설 등 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 전파 위험이 큰 고위험시설에 QR코드 기반 전자출입명부 시스템을 의무화하면서 현장 혼선과 사생활 침해 논란이 커지고 있다. 이에 따라 정부가 QR코드 출입명부 의무화 계도 기간을 이달 말까지로 지정하는 등 실제로 정착하는 데는 시일이 걸릴 것으로 전망된다.

○ 사장님, 리더기 필요 없고 앱만 깔면 됩니다

일반적인 바코드와 달리 QR코드는 전용 리더기가 필요 없다. 정부 지정 고위험시설 관리자가 스마트폰 애플리케이션(앱) 마켓에서 보건복지부의 ‘전자출입명부’ 앱을 내려받은 뒤 사업자 정보 입력 등 가입 절차만 거치면 바로 QR코드 기반 출입 기록이 가능하다. 방문객은 네이버에서 생성한 자신의 개인정보가 담긴 QR코드를 전자출입명부 앱에 읽히면 된다.QR코드 출입명부를 도입한 이유는 방역에 필수적인 정확성과 신속성 확보다. 복지부 관계자는 “현재 확진자 동선 파악에 사용 중인 신용카드 결제 정보와 기지국 정보 등은 동행자가 누락되거나 범위가 넓어 정확도가 떨어지는 한계가 있다”고 설명했다. 복지부에 따르면 QR코드 출입 기록이 있으면 특정 시설에 확진자가 발생할 시에 위험군을 추리는 데 20분 정도가 소요된다. 카드결제 정보와 기지국 정보, 폐쇄홰로(CC)TV 등을 조합하는 기존 방식으로는 1, 2시간가량이 걸린다.

하지만 보안업계에서는 “일단 출입 정보가 생성되는 이상 관리자의 관리 소홀과 유출 위험 가능성을 배제할 수 없다”고 지적한다. 데이터 분산 저장과 같은 예방 조치가 있다고 해도 내부자에 의한 악의적 이용 우려 등을 완전히 해소하기 어려운 만큼 신중할 수밖에 없다는 것이다.

○ 포스트 코로나, ‘프라이버시 권리’ 인식 바뀔 것

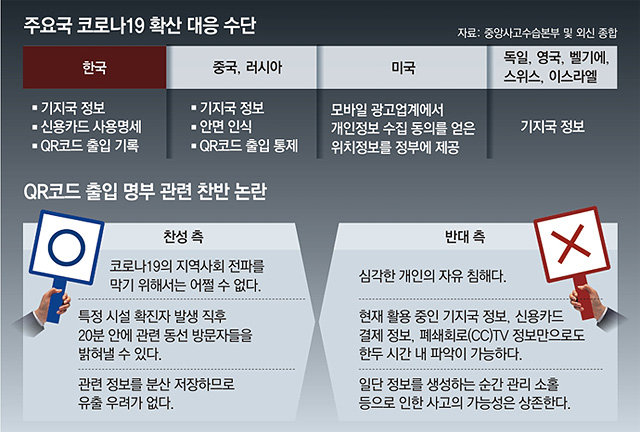

일각에서는 정부가 개인의 기지국 기반 위치정보와 신용카드 결제정보 등을 실시간으로 제공받고 있고, 개인의 동선을 온라인에 공개하는 데 더해 특정 시설 출입 기록을 관리하는 것에 대해 “지나치다”는 비판도 제기된다.12일 중앙사고수습본부와 미국 기술·과학 전문지 원제로(OneZero) 등에 따르면 전 세계 28개 주요국 중 코로나19 관련 동선 파악에 한국과 같은 방식으로 QR코드를 도입한 국가는 중국 러시아 싱가포르 정도다.

코로나19로 불거진 위급 사태 시 정부의 개인정보 활용 범위에 대한 논란은 당분간 지속될 것으로 보인다. 김승주 고려대 정보보호대학원 교수는 “한국에서 그간 ‘프라이버시는 당연히 지켜져야 한다’가 고유명제였다면, 이제는 공익을 위해 이를 국가가 어느 정도 침해할 수 있다는 것을 모두가 알게 됐다”며 “포스트 코로나 시국에는 그 침해의 범위를 어디까지 용인해야 할지에 대한 고민이 남게 될 것”이라고 말했다.

곽도영 기자 now@donga.com