서로 돕는 모임 만든 4인 인터뷰

비장애 형제 자조 모임 ‘나는’의 운영진. 이들은 비장애 형제들이 정체성과 삶의 의미를 스스로 찾아 나서야 한다는 의미에서 이런 이름을 붙였다. 장승윤 기자 tomato99@donga.com

3남매 중 막내인 설지영 씨(33·여)에게는 아홉 살 터울의 오빠가 있었다. 오빠는 중 3 때 조현병 증상을 보이기 시작했지만 부모는 이를 쉽사리 받아들이지 못했다. 설 씨는 오빠의 양육자로 10년 넘게 살았다. 오빠가 유일하게 그의 말만 들었기 때문. 폭력성을 보이거나 생떼를 쓰는 오빠를 다른 가족들은 안쓰러워만 할 때 설 씨는 “안돼! 하지 마!”를 외치며 막아섰다.

몇 년 전 오빠가 간암으로 세상을 떠나기 직전 부모와 언니가 마지막 인사를 건넬 때 오빠를 받쳐 안고 마지막 호흡을 도운 것도 그의 몫이었다. 그는 오빠의 호흡이 끊긴 뒤에야 “사랑한다”는 말을 귓가에 속삭일 수 있었다.

이로써 그의 삶에서 장애와 관련된 것들은 끝난 줄 알았다. 그런데 설 씨는 어디서든 누구에게든 ‘똑똑하고 말 잘 듣는 착한 동생’이어야 할 것 같은 압박감에 계속 시달렸다. 자폐성 장애를 앓는 형제를 둔 친구 이은아 씨(32·여)가 “비장애 형제를 돕는 모임을 만들자”고 제안했을 때 설 씨가 선뜻 응한 이유다. 두 사람은 비장애 형제인 박혜연(29·여) 송서원 씨(27·여)와 2016년 정신장애인의 비장애 형제를 돕는 모임 ‘나는’을 만들었다.

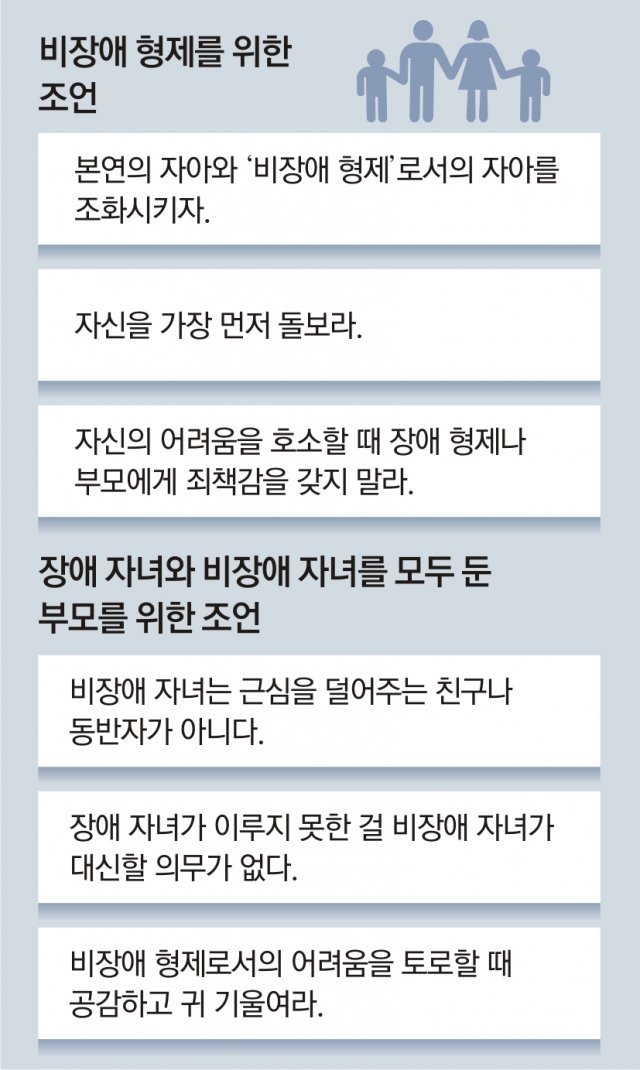

비장애 형제들이 공통적으로 호소하는 문제점 중 하나는 ‘나’와 ‘비장애 형제’라는 두 자아 사이의 괴리다. 전자만 발달하면 장애 형제로부터 도망치고 싶게 되고, 후자의 경우에는 처음부터 자신의 진로를 사회복지사나 특수교사로 한정짓는 등 삶 전체를 장애 형제를 위해 바치게 된다. 송 씨는 “나는 비장애 형제라는 자아로 오랜 세월을 살았다. 두 자아의 균형을 맞추고 궁극적으로는 일치시켜야 심리적으로 건강하게 살아갈 수 있다”고 말했다.

‘나는’은 장애 가정의 부모를 대상으로도 1년에 6, 7회씩 비정기 교육을 진행한다. 지친 부모들이 자신도 모르게 비장애 자녀에게 부담과 아픔을 주는 경우가 있기 때문이다. 아직 초등학생인 비장애 자녀에게 “너는 내 가장 친한 친구”라며 기대기도 하고, 장애 자녀의 돌봄 역할을 맡기기 위해 동생을 낳는 경우도 있다. 이 씨는 “‘뭐든지 잘하는 고마운 자식’ 같은 말들도 비장애 형제에게는 짐”이라며 “비장애 자녀가 어려움을 호소할 때 귀를 기울여주기 바란다”고 말했다.

전채은 기자 chan2@donga.com