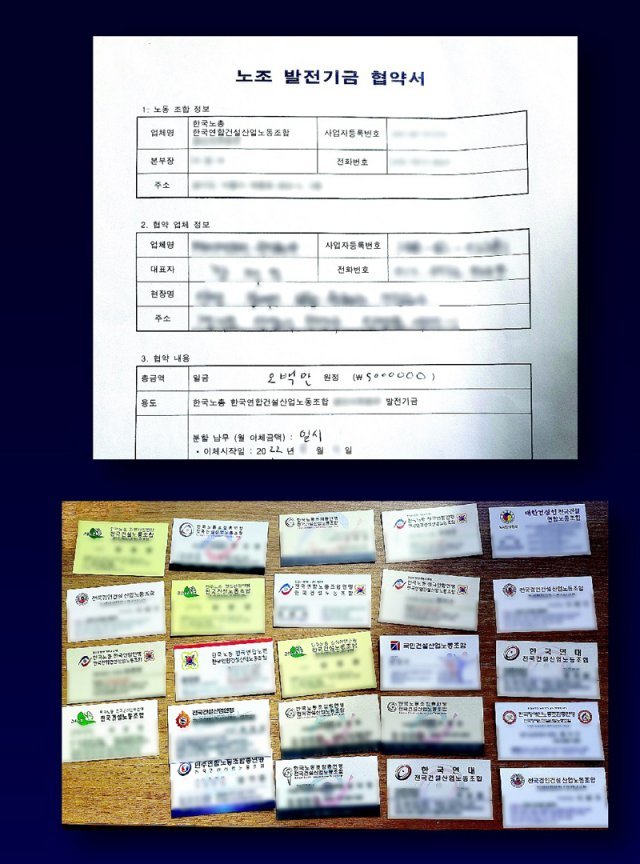

수도권의 공공공사 현장소장 정모 씨(52)는 지난해 8월 한국노동조합총연먕(한노총)의 강요로 발전기금 협약서(위 사진)를 작성하고 500만 원을 내놓았다. 또 다른 수도권 공공공사 현장소장인 박모 씨(43)는 착공 직후 전국민주노동조합총연맹(민노총)과 한노총 소속 건설노조 20여 곳으로부터 채용 압박을 받았다. 아래 사진은 박 씨가 노조로부터 받은 명함들로 찾아온 사람들은 노조 조직부장, 교섭부장, 지부장 등 다양했다.

국토교통부가 이달 초부터 ‘건설현장 불법행위 신고센터’를 운영한 결과 2주 만에 843개 업체의 피해 사례가 접수됐다. 노조의 반발을 의식해 신고를 기피한 건설업체가 있다는 점을 감안하면 실제 피해 사례는 훨씬 더 많을 것으로 추정된다. 국토부는 노조의 불법행위를 확인해 수사기관에 신고, 고발할 방침이다.

이번에 신고된 피해 사례에는 건설현장 노조의 업무 방해, 채용 협박, 금품 갈취, 폭력 행사 등 불법행위가 망라돼 있다. 노조원들이 매일같이 공사 현장에 몰려와 “우리 조합원을 고용하라”고 떼를 쓰거나 장비·인력 교체 등 무리한 요구를 한 뒤 건설사가 불응하면 출입 봉쇄, 소음 등으로 업무를 마비시키는 일이 부지기수라는 것이다.

건설 하도급 업체가 타워크레인 기사에게 매달 수백만 원의 일명 ‘월례비’ ‘급행료’를 지급하는 것은 거의 관행처럼 굳어졌다고 한다. 한 업체는 “지난해 5개 현장에서 타워크레인 13대를 운영하면서 급행비로만 13억 원을 썼다”고 했다. 노조 관리비·복지비 명목의 터무니없는 돈을 요구하는 일도 있다는 주장도 나왔다. 한 현장소장은 “돈을 줄 때까지 지자체에 민원을 넣는다고 해서 발전기금 협약서를 쓰고 수백만 원을 줬다”고 신고했다.

건설 노조의 불법·탈법 행위는 단순히 건설업체의 피해를 넘어 공사 지연, 부실 시공, 건설비 상승 등으로 이어져 국민의 피해로 돌아온다. 최근 노조 불법행위 여파로 전국 곳곳에서 신축 아파트 입주나 신설 초등학교 개교가 지연되면서 입주자와 아이들이 피해를 입고 있다. 불법이 난무하는 건설 현장을 더 이상 방치해서는 안 된다. 산업 경쟁력을 갉아먹고 국민 재산과 안전을 위협하는 불법적 횡포를 뿌리 뽑는 것도 노동개혁이다.