더불어 사는 ‘공존의 지혜’ 필요

급증한 동양하루살이-러브버그 등 사람에 병 옮기지 않는 무해한 곤충

피해 줄이고 공존하며 살기 위해선 친환경적인 방제책-예방책 찾아야

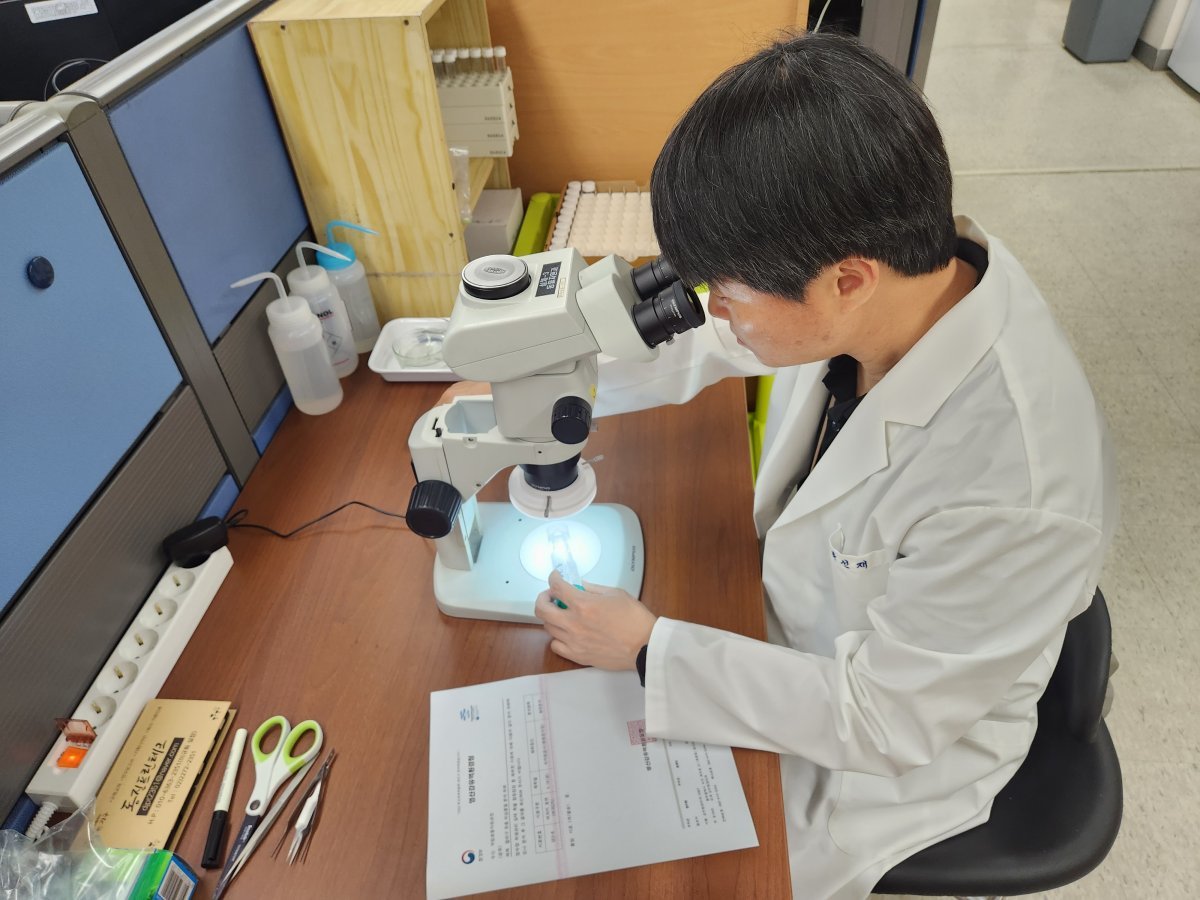

24일 인천 서구 국립생물자원관 환경생물연구팀 연구실에서 박선재 연구관이 현미경을 통해 곤충을 살펴보고 있다(오른쪽 사진). 최근 갑작스럽게 개체수가 늘거나 외래에서 유입된 곤충들로 인한 시민들의 민원이 늘고 있다. 기후변화, 국제교류 증가, 도심 생태계 개선 등으로 인해 낯선 곤충의 출현이 더 잦아질 것으로 전망된다. 국립생물자원관 제공

“수돗물에서 발견돼 논란이 된 깔따구 유충은 사실 물속에서 유기물을 분해해 물을 깨끗하게 만들기 때문에 인간에게 익충에 가까운 존재입니다.”

지난해 생긴 국립생물자원관 환경생물연구팀은 ‘문제적 곤충’들을 연구하고 있다. 갑자기 개체수가 증가(대발생)해 민원이 늘었다거나 그럴 가능성이 있는 곤충들이다. 2020년 인천의 수돗물에서 유충이 발견되면서 시민들에게 공포감을 줬던 깔따구에 대해 박선재 연구관은 “보기에 혐오스러울 뿐 무해한 곤충”이라고 말했다.

노랑털깔다구

● “무해한 곤충들”… 급증 원인 다양

동양하루살이

자원관이 이런 곤충들을 별도로 연구하는 팀을 만든 이유는 최근 들어 곤충과 관련한 신고나 이슈가 급증하고 있기 때문이다. 국립생태원에 따르면 2017년 부산항에서 발견돼 전 국민을 공포로 몰아넣은 일명 ‘살인개미’ 붉은불개미 사건 이후 “못 보던 곤충이 나왔으니 확인해달라”는 식의 신고가 매년 100건 이상 접수되고 있다.

생태원 외래생물팀에서 곤충을 담당하는 이희조 전임연구원은 “언론에서 곤충 소식이 보도되고 나면 특히 신고 건수가 급증한다”며 “최근 서울 강남에서 외래종 흰개미가 발견됐다는 소식이 보도되고 나서 사흘간 50건이 넘는 신고 전화가 들어오기도 했다”고 전했다.

붉은등우단털파리(러브버그)

갑자기 곤충이 대거 발생하는 이유는 다양하다. 자원관 환경생물연구팀은 그 이유를 찾아내기 위해 애쓰고 있다. 기후변화로 겨울이 따뜻해져 월동 기간 많이 살아남는 게 가장 큰 원인이다. 하지만 그것만으로는 특정 지역에만 발생하는 이유를 설명할 수 없다. 박 연구관은 “대발생 지역의 생태환경 개선, 먹이의 변화 등도 원인일 수 있다”고 말했다. 이 연구원도 “도심에 공원이 많이 생기고 하천도 있는데 이곳이 다 곤충들의 생활 터전”이라며 “이들 생태계가 개선되며 늘어난 곤충이 도시의 먹이나 조명을 따라 넘어오고 있다”고 설명했다.

● 해충·교란종도… “연구로 대비해야”

대벌레

마른나무흰개미

붉은불개미

미국선녀벌레

이원훈 경상국립대 식물의학과 교수는 “해충이든 아니든 중요한 건 국제교역량이 늘고 도심 곳곳에 재자연화한 장소들이 늘면서 그동안 사람들이 접하지 못했던 곤충을 볼 기회가 늘었다”며 “이들 중 인간에게 해를 끼치는 종도 있고 그렇지 않은 종도 있는 만큼 미리 그런 종을 연구해놓고 효과적인 방제책, 예방책을 강구할 수 있도록 정부가 지원해야 한다”고 말했다.

박 연구관은 “곤충 민원이 들어올 때마다 지자체에서 화학적 방제에 나서는데 오히려 이때 뿌리는 약품이 사람의 건강을 해치고 생태계에 악영향을 끼칠 수 있다”며 “병원성 미생물이나 먹이 등을 이용한 친환경적인 방제법을 찾고 있다. 최대한 생태계에 피해를 주지 않는 공존의 지혜가 필요하다”고 말했다.

이미지 기자 image@donga.com