갑작스러운 수술비 등 목돈 부담

“잠재성 크다” 11개 손보사 경쟁

표준화 안된 진료비 병원마다 달라

과잉 진료-보험금 누수 우려 ‘발목’

직장인 박모 씨(33·여)는 최근 키우던 고양이 수술비와 입원비로 갑작스럽게 193만 원이란 목돈을 써야 했다. 고양이가 비닐을 삼키는 바람에 생긴 예상치 못한 지출이었다. 수술 후에도 약값과 추가 검사비를 더하니 병원비는 200만 원을 훌쩍 넘겼다. 매달 내야 하는 전세대출 이자와 생활비만으로도 부담이 작지 않은 상황인데 한숨이 흘러나올 수밖에 없었다. 박 씨는 “월급의 3분의 2가 갑자기 나가게 됐다”며 “진작 적금이나 보험이라도 들어 준비해둘 걸 엄청 후회했다”고 토로했다.

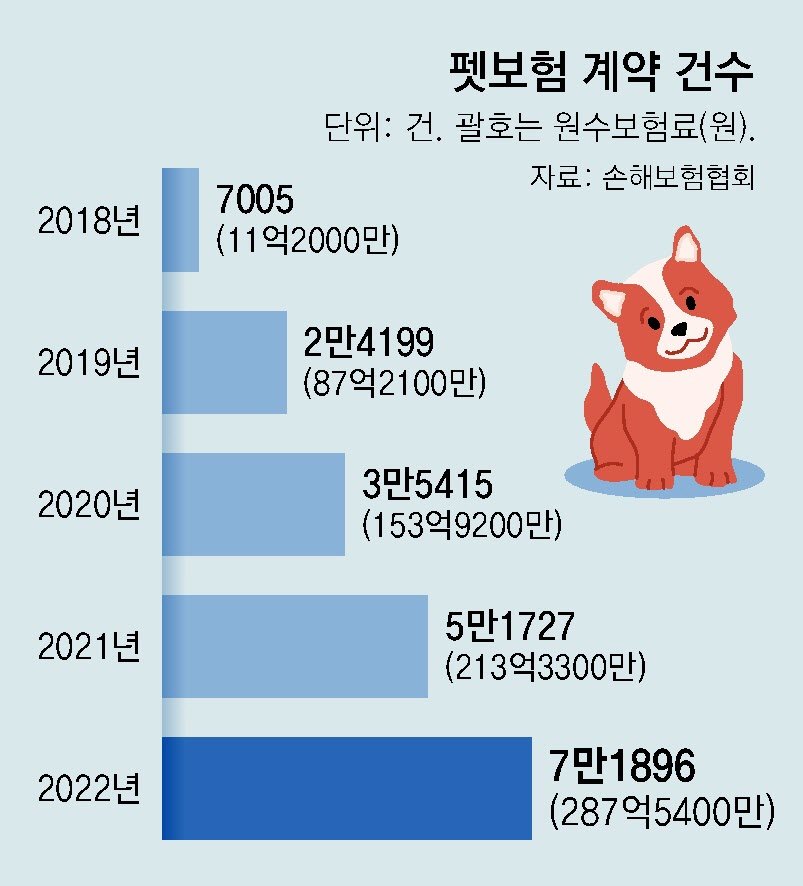

박 씨처럼 진료비 부담을 느끼는 반려동물 양육가구를 겨냥한 반려동물보험(펫보험) 시장이 활성화되고 있다. 매년 가입 건수가 가파르게 증가하면서 손해보험사들도 잠재성이 큰 시장으로 보고 경쟁력 있는 상품 개발에 나서고 있다. 하지만 여전히 질병 명칭 등이 통일되지 않아 병원마다 진료비가 천차만별로 책정되고 있고, 만족할 수준의 보장이 이뤄지지 못한다는 지적도 잇따른다.

● 펫보험 시장 커지며 경쟁 늘어

KB손해보험은 이번 달 가입 기간이 3년 이상인 장기 펫보험을 출시하면서 펫보험 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다. 보장 비율을 90%까지 높이고, 자기부담금도 0원부터 선택할 수 있도록 했다.

● ‘진료비 표준수가’ 도입 등 과제로 꼽혀

현재는 진료비가 표준화되어 있지 않아 보험사들이 보험료를 낮추려고 해도 쉽지 않은 상황이라는 게 시장의 분석이다. 실제로 동일한 반려동물 질병에 대해 동물병원마다 질병 명칭, 진료 항목 등이 달라 진료비가 크게 달라진다. 이로 인해 보험사들에서는 과잉 진료나 보험금 누수 우려가 적지 않다. KB금융지주 경제경영연구소가 발표한 ‘2023 한국 반려동물보고서’에 따르면 반려가구 43.9%가 ‘진료비 표준 수가제 도입’을 펫보험 시장 활성화를 위한 가장 큰 과제로 꼽기도 했다.

진료 후 진료부를 발급할 의무가 없다는 점도 문제다. 현행 수의사법상 수의사는 보호자의 요청이 있어도 진료부 발급을 거부할 수 있다. 보험사 입장에선 진료 받은 세부 내용을 확인할 수 없어 적정 보험금 지급을 위한 관리가 어렵다. 현재 국회에는 동물 진료부 및 검안부를 보호자가 요청할 수 있는 권한을 명시한 수의사법 개정안이 발의돼 있지만, 아직까지 제대로 된 논의가 이뤄지지 못하고 있다. 손보업계 관계자는 “펫보험 시장은 성장 가능성이 크지만 반려동물 진료비 정보가 불투명해 소비자가 만족할 만한 상품 개발에 어려움을 겪고 있다”며 “진료 시스템의 표준화, 진료부 발급 등 제도적인 문제가 해결돼야 펫보험 시장이 더욱 활성화될 수 있다”고 설명했다.

윤명진 기자 mjlight@donga.com