민사소송때 피해자 연락처 등 공개

가해자 “출소하면 죽이겠다” 협박

개인정보 열람 제한법 5년째 표류

해외에선 피해자 정보 유출 차단

“나중에 보복당할까 두려워 소송 시작하기가 겁납니다.”

2년 전 한 남성으로부터 성폭력을 당한 A 씨는 가해자를 상대로 민사소송을 제기했다가 자신의 개인정보가 노출될까 봐 걱정된다며 12일 이렇게 말했다. A 씨는 “성폭력을 당한 후 정신건강의학과를 다니며 지출한 비용이 만만치 않은데 (가해자로부터) 한 푼도 배상을 못 받는다니 너무 억울하다”면서도 “여전히 가해자가 집으로 찾아오는 꿈을 꿀 정도로 시달리고 있는데 보복 우려까지 더해지면 정신적으로 더 힘들어질 수 있어 소송 결정을 못 내리고 있다”고 했다. 가해자는 법원에서 유사강간죄가 인정돼 2년 형을 선고받고 형기를 거의 마친 상태다.

● 민사소송 시 개인정보 노출

이른바 ‘부산 돌려차기’ 사건의 피해자 B 씨는 최근 한 라디오 방송에 나와 “최근 출소한 가해자의 구치소 동기에게 들었는데 사건 이후 이사 간 제 주소를 가해자가 알고 있더라. 주민등록번호나 이런 걸 달달 외우면서 보복해서 때려죽이겠다고 (했다)”며 정신적 고통을 호소했다. B 씨가 제기한 민사소송을 진행하는 과정에서 가해자가 B 씨의 개인정보를 알게 된 것으로 추정된다.

특히 성범죄나 스토킹 범죄 피해자들은 가해자 측에 개인정보가 흘러가는 것을 두고 극심한 스트레스를 호소한다. 한 성폭력 범죄 전문 변호사는 “성폭력 피해자 상당수가 민사소송을 제기하면서 가장 먼저 언급하는 것이 개인정보 노출 우려”라며 “가해자로부터 연락이 올 수 있다는 생각에 극도의 불안을 호소하기도 한다”고 말했다.

● “보복 범죄 막기 위해 개인정보 열람 제한해야”

보복 범죄를 막기 위해 개인정보 열람 등을 제한해야 한다는 주장은 수년 전부터 제기돼 왔고 법안도 여러 차례 발의됐다. 2018년 20대 국회에서 법 개정이 추진됐지만 입법이 무산됐고, 21대 국회에서도 2020년, 2021년 연달아 개정안이 발의됐지만 소관 상임위원회인 법제사법위원회에 계류 중이다.

이는 일부에서 “피고의 방어권을 제약할 우려가 있다”, “정보보호 대상의 범위와 정도에 대한 판단이 어렵다” 등의 이유로 반대하기 때문이다. 2018년과 2020년 개정안을 발의한 더불어민주당 박주민 의원은 “법원과 법무부에서도 입법 취지에는 공감하고 있고 여론의 관심이 커진 만큼 조만간 다시 논의될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

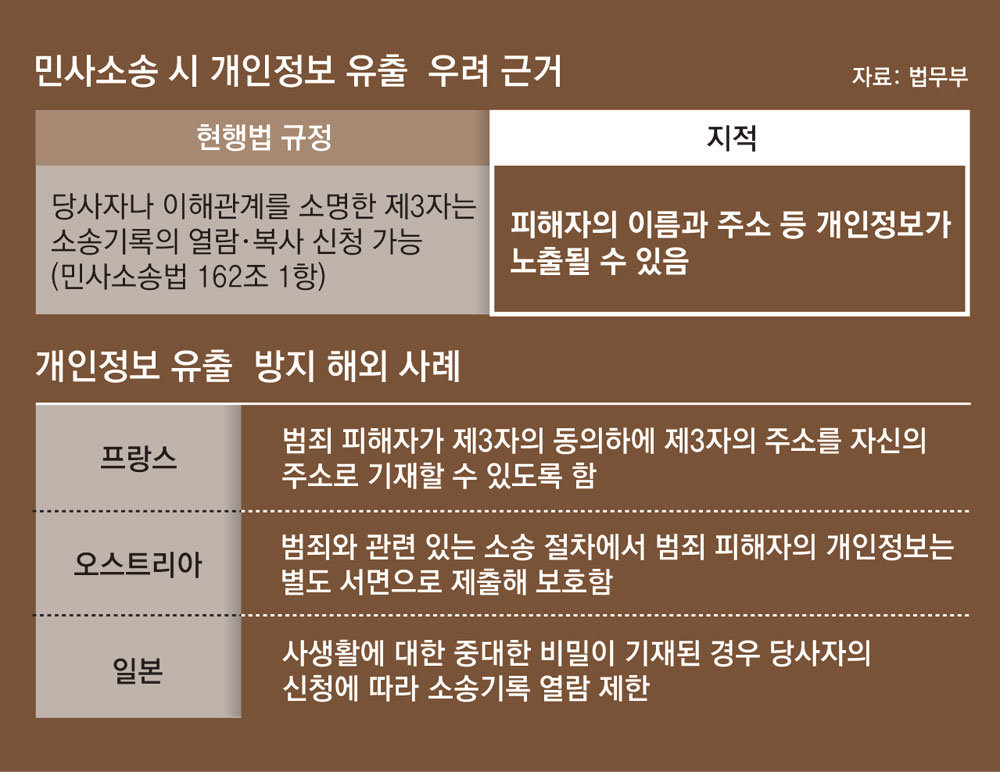

해외에선 보복 범죄 가능성을 낮추기 위해 피해자의 개인 정보를 비공개할 수 있는 절차를 마련한 곳이 적지 않다. 일본에선 소송 기록에 사생활에 대한 중대한 비밀이 기재돼 있는 경우 당사자만 기록을 열람할 수 있도록 한다. 특히 성범죄 관련 사항에 대해선 철저하게 기록 열람을 제한한다. 프랑스는 제3자의 주소를 자신의 주소로 신고할 수 있도록 했고, 오스트리아의 경우 범죄 피해자 개인정보는 별도로 제출해 외부로 유출되는 걸 막고 있다.

최미송 기자 cms@donga.com